ビジネス

【連載】MBAホルダーのエンジニアが影響を受けた5選書:第1回『経営者の条件』

目次

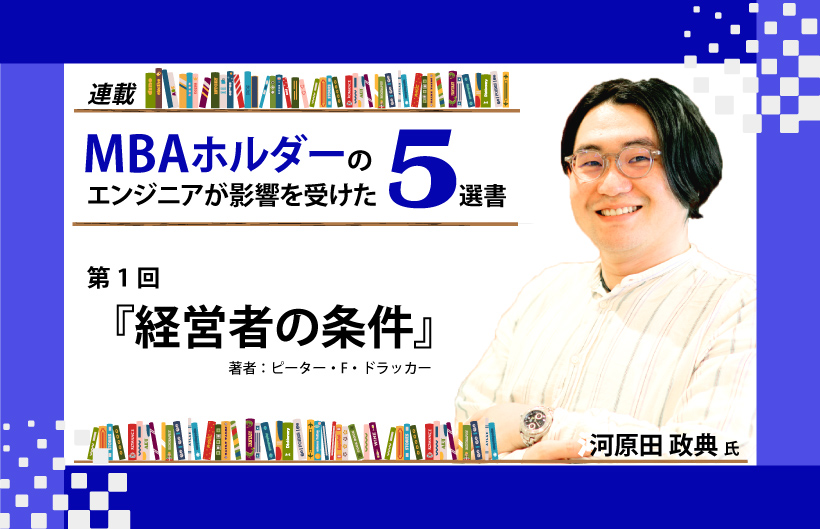

こんにちは。Mark Ward(河原田政典)です。

ぼくは2020年10月から2022年9月までの2年間、仕事をしながらMBAプログラムに通って経営学修士(専門職)、いわゆるMBAを修了したエンジニアです。エンジニアとしての専門性であるソフトウェア品質保証とアジャイル開発を深める一方で、特に品質という観点から、技術だけでなくビジネス全般の知見を深めてきました。

本連載では、これまで読んだ書籍の中から、技術・ビジネス・自己成長に役立つ5冊をご紹介します。それぞれの本から、ぼくの考え方や業務の進め方にどのような影響を受けたのかもお伝えしつつ、皆さんの日々の仕事や生活に取り入れられるヒントをお届けできればと思います。

初回は、マネジメントの大家であるピーター・F・ドラッカーの名著『経営者の条件』です。

この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると

続きをお読みいただけます。

.png)