Technical Information

研究からのビジネス展開

~BodySharingの場合~

物に触れたり、物をつかんだりした時に感じる重さや抵抗感などの固有感覚を、ロボットやアバター、他の人などと相互に共有する技術「BodySharing」。遠隔地にいながら多様な体験ができる喜びや人生経験を何倍にも増幅するこの技術は、未来のビジネスシーン(リモートワーク)からエンターテインメント、スポーツ、リハビリ、予防医学、観光、農業、教育分野まで大きく変えようとしています。

本稿では、BodySharingの着想から基礎研究、ビジネス化に至る過程、さらには技術成熟度を検証する上で有用となるガイドライン「TRL」などについて紹介します。

※この記事は、『ベリサーブ アカデミック イニシアティブ 2022』の講演内容を基にした内容です。

H2L株式会社 CEO

琉球大学 工学部教授

玉城 絵美 氏

明確になった欲望は実現する

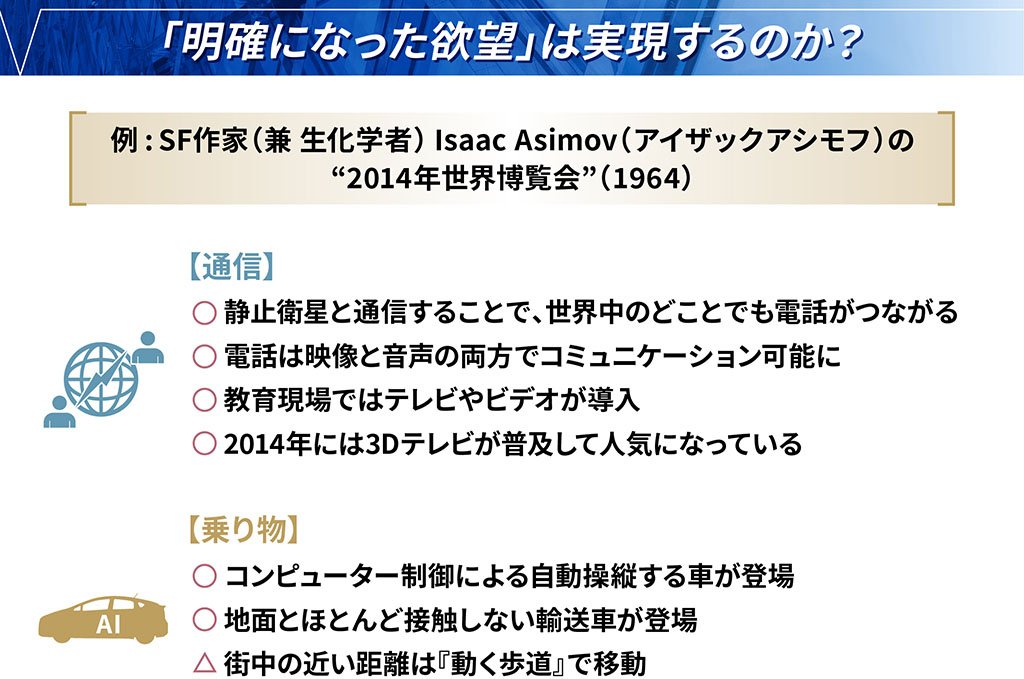

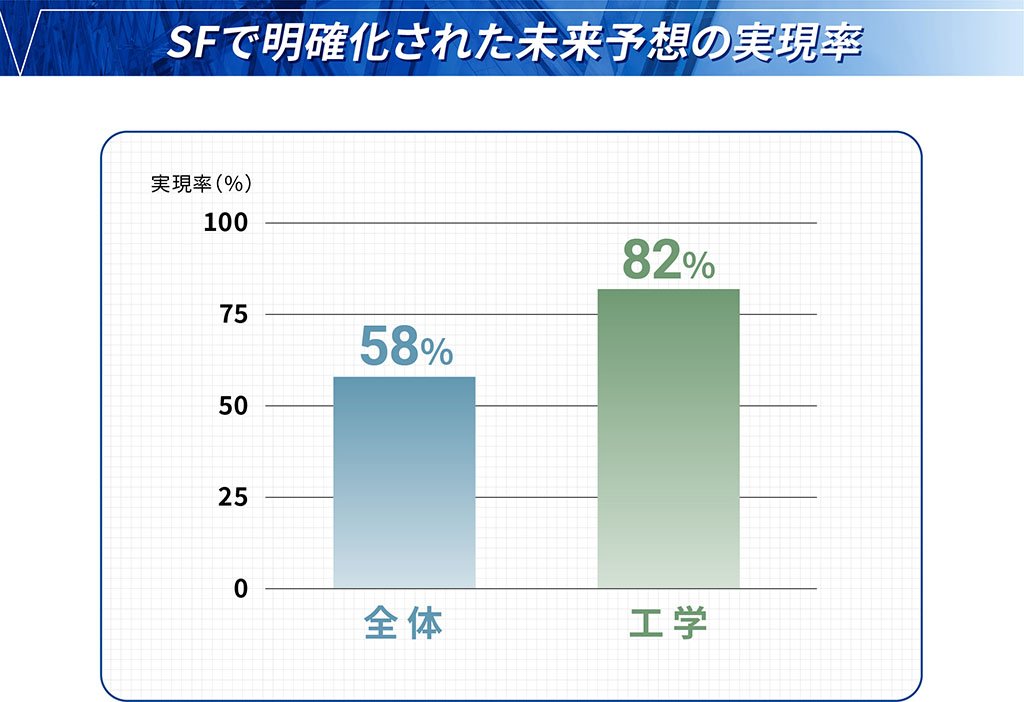

米国の計算機科学者であるアラン・ケイは、「未来を予測する最善の方法は、未来を発明すること」という言葉を残しています。例えば、60年前にアイザック・アシモフが書いたエッセー「2014年世界博覧会」には、当時としては夢のような製品や技術(図表1)が次々に登場しますが、その多くは現在までに製品化され現実のものとなっています。その実現率を調べると58%にも上り、さらに工学分野に関しては82%と驚くほど高い確率で実現されています(図表2)。

私は基本的に「明確になった欲望は実現する」という確信を持っているのですが、この信念の原点となったのがSF世界の現実化でした。アラン・ケイの言葉通り、未来を創っているのはエンジニアやモノづくりに携わる人々であり、その出発点には自分の中の欲望や世の中の課題があり、それを明瞭化することによって実現につながっていくことが分かります。

■部屋にいながら世界中の体験をする

本稿のテーマである「BodySharing」も、元々は私自身の欲望からスタートしたものです。その発想の原点には、「外出したくない。部屋の中にいながら世界中の体験をしたい」という欲望がありました。私の理想の未来像は「マルチスレッドライフスタイル」というもので、これは自分が遠隔地のロボットやアバターと身体感覚を共有し、世界中でスポーツや観光などを体験するものです。通常、人が1日にできる活動には限りがありますが、マルチスレッドライフスタイルでは、体験を抽出、合成、配置することで、これまでの数倍の体験が可能になります(図表3)。

ただ、ロボットやアバターを使って世界中との交流が可能になりそこから情報を得たとしても、それが視覚・聴覚情報だけでは十分ではないと考えました。現代ではマイクとスピーカー、カメラとディスプレイを使って視覚・聴覚情報が提供されますが、ここから得られるのは受動的な体験であって、臨場感にも限界があります。

見るだけ、聴くだけでなく、「外部に働きかけたり、影響を与えたりしながら、もっと能動的な体験をできないだろうか」。

ここから私のBodySharingの研究が始まるのですが、そこで直面したのが「手の情報=手から得られる固有感覚の情報」の重要性でした。

BodySharingとは何か

それでは「固有感覚」とはどういうものでしょうか。BodySharingとは、人がロボット、アバター、他の人などと、身体感覚を共有して体験を分かち合う技術であり、オンラインを通じて外界に能動的に働きかける技術です。この、身体感覚を共有し、能動的に体験する際に必要なのが「固有感覚」です。

■能動性、臨場感に欠かせない「固有感覚」

一般的に、視覚や聴覚は「五感」の一つとして知られていますが、この五感というのは紀元前にアリストテレスが提唱したもので、現代では人の感覚は20種類以上あると言われています。「酔い」や「吐き気」などの内臓感覚、温冷覚、痛覚などもその一部です。そして身体の深部にあって物体に作用する感覚を固有感覚といい、これは物体に対して能動的に作用する時に重要な感覚となります(図表4)。

例えば、手の中にあるリンゴを握ったり、放り上げたりするには、リンゴの重さを感じる「重量覚」や身体に加わる抵抗を感知する「抵抗覚」、自分の身体の位置や姿勢を感じる「位置覚」が必要になります。これらの固有感覚を検知し自分以外の身体にシンク(同期)させるのがBodySharingであり、能動的で、より臨場感のある体験共有を可能にします。

例えば、人の動きや力の入れ具合を完全にシンクすることによって、ロボットやアバターと人が同じ体験を共有することができます。また人がロボットを操作するだけでなく、ロボット側から人に固有感覚情報を送って身体を動かすこともできます。将来的には、楽器演奏や料理、教育、そして観光、スポーツ、エクササイズなどさまざまな分野で体験共有を目指しています。

■デバイスの開発

こうしたBodySharingにおいて求められるのが、センシングとアクチュエーション、つまり人とコンピューターの間で情報の入出力の役割を担うデバイスの技術開発です。

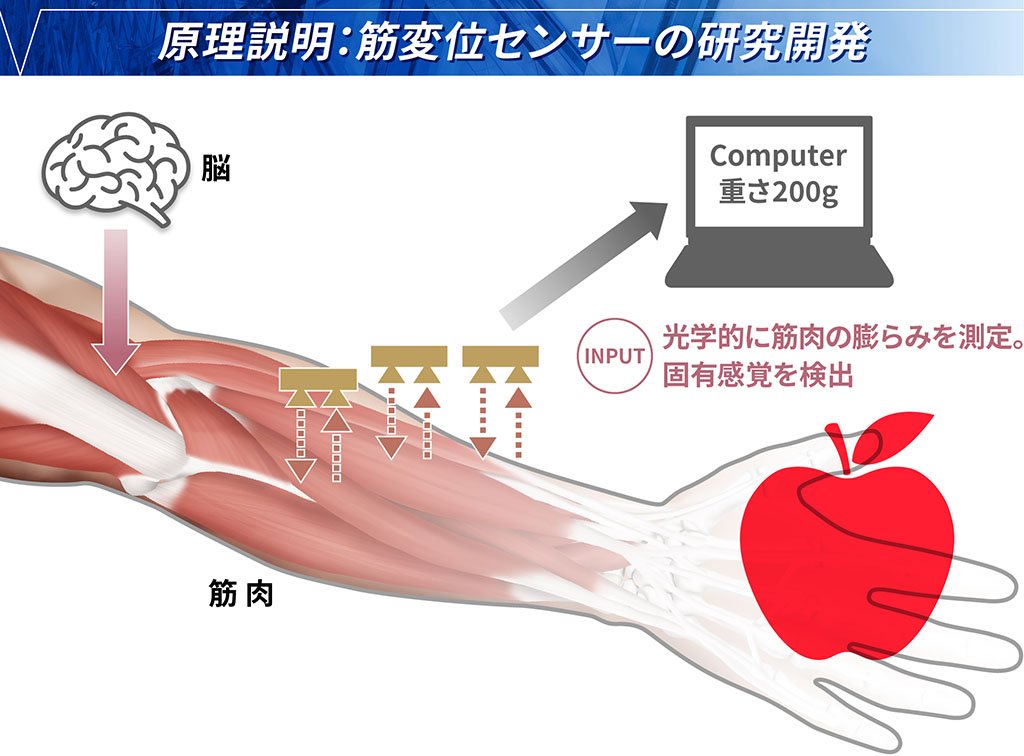

入出力の原理ですが、まずコンピューターから人への情報出力では、電極を通して電気刺激を身体に与えます。人の筋肉は電気信号によって動くので、この電気信号に似た電気刺激を身体に与えることで動作を制御します。また電気刺激を与えることで、重さなどの固有感覚を提示できます。人からコンピューターへの情報入力では、光学的に筋肉の膨らみを測定して機械学習にかけることで、今どのくらいの力が加わっているのか、どの指が曲がっているのかなどを検出しコンピューターに入力します(図表5)。

センサーには新たに開発した筋変異センサーというものを使用します。センサーとアクチュエーターを組み合わせることにより、身体内部の固有感覚の検出や動作の制御などの入出力が可能になります(図表6)。

■力加減の検出からできること

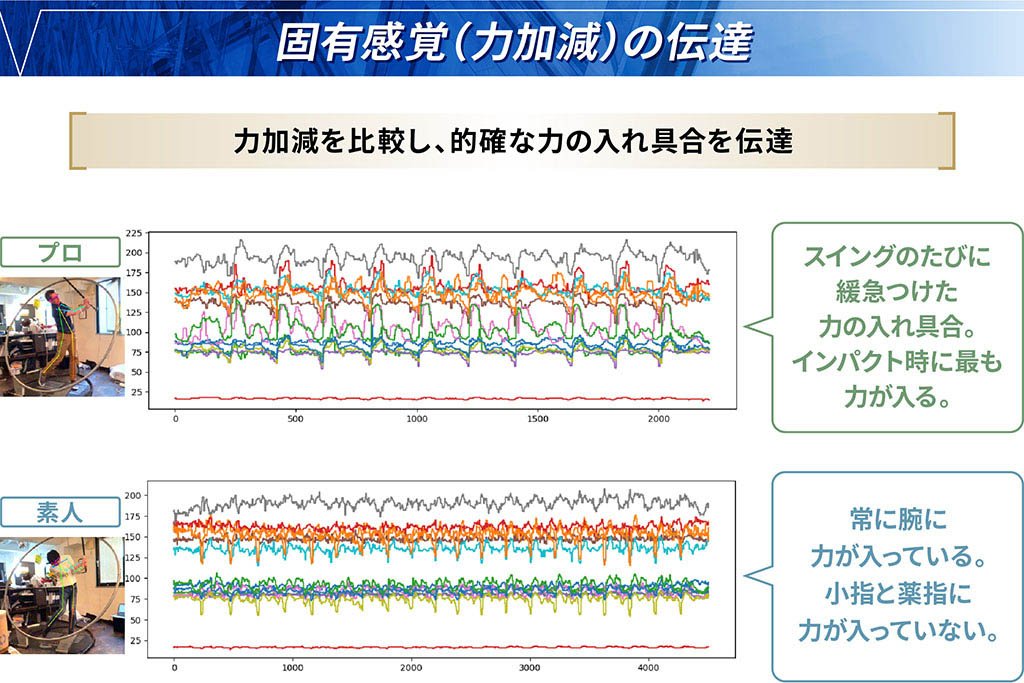

これらのデバイスでは、人の動きだけでなく、力加減のような、外から見ても分からない固有感覚も検出できます。例えば、プロゴルファーと素人の方に同じフォームでスイングしてもらい、筋変異センサーを使って分析すると、身体の各部位にかかる力加減について、いつ、どこに力が入っているのか、両者の違いを正確に検出できます(図表7)。このセンサーで得た固有感覚情報を、アクチュエーターを通じて教示できれば、誰もがプロゴルファーの身体的体験(プロの技術)を体験することが可能になります。スポーツや楽器演奏、リハビリ分野でBodySharingに注目が集まるのは、こうしたプロや専門家の固有感覚(体験)を共有できる特性によるものです。

■リモートワークへの活用と可能性

BodySharingは、今後のリモートワークシーンにおいても活用が期待されます。例えば、現在のリモートワークはモニター越しの交流となるため、対面であれば普通に感じられる相手の「緊張感」や「疲労感」が伝わりにくくなっています。こうした課題解決のため、BodySharingの技術を用いて、緊張度や残体力を検出してメタバース上で可視化できる仕組みを開発しています。現在までに、人が今どのくらい緊張しているか、どのくらい疲れているかは、ふくらはぎの筋肉反応などを測定することで検出できることが分かってきました。

このような緊張度・残体力検出の技術を活用することで、例えば仕事の相談をしたい時にはリラックスしている人を選んで相談する、緊張している人や焦っている人がいれば声を掛けてフォローする、元気がない人には負担の少ない仕事をしてもらうなど、メタバース上でのコミュニケーションをより活発化させることができると考えています。

事業化へのプロセス

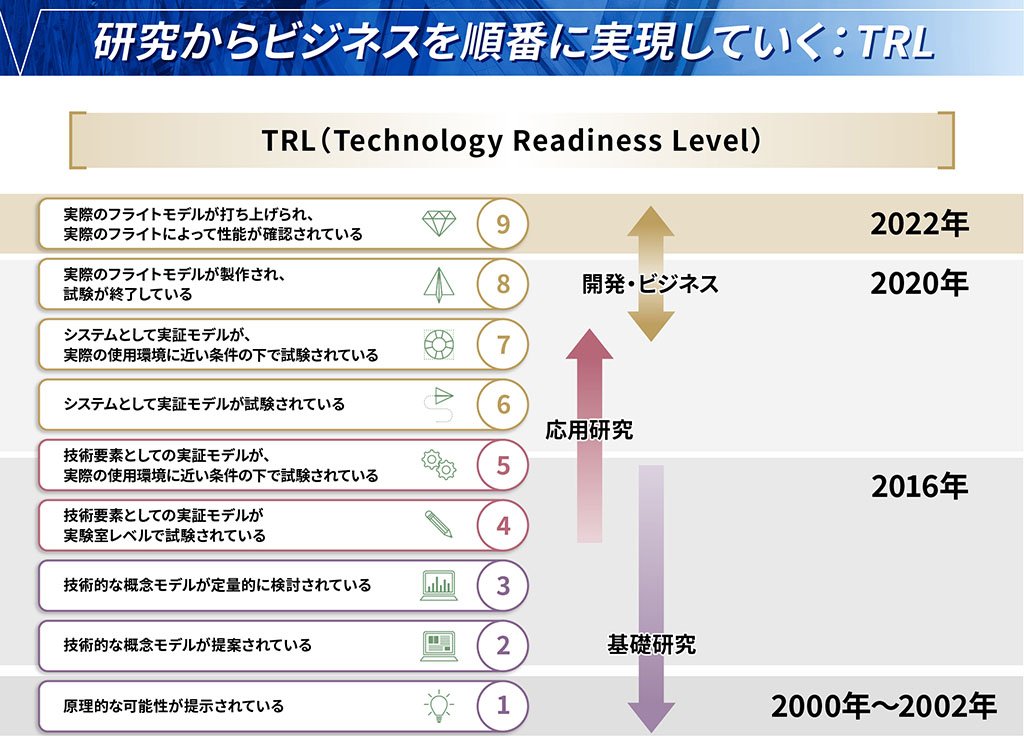

実は私がBodySharingを構想した2000年頃には、「固有感覚を伝達する技術」というのは、市場どころか研究もない状態でした。エンジニア的発想に立って自分で一から作っていこうにも、世界中どこを探しても基礎研究の片りんすらありません。着想から基礎研究に着手して、この20年間にわたり、応用研究を経て、需要の検証、ビジネス戦略立案まで歩みを進める中で、私たちが活用したのが「TRL(Technology Readiness Level=技術成熟度レベル)」という指標でした。

■技術成熟度の指標となるTRL導入

TRLはアメリカ航空宇宙局(NASA) が考案したガイドラインで、基礎理論の着想段階であるレベル1から、応用範囲の明確化、実証試験などの段階を経て実運用段階であるレベル9まで定義されており、事業化に向けたプロセスを検証する上で非常に有用なものです(図表8)。このTRLは新技術が基礎研究から事業開発へと移行していく中で、あと何年でリリースできるのか、あと何年で社会的に普及するかなどを検討する上で大変優れた指標になります。研究開発や経営マネジメントに携わる方々にはぜひ活用していただきたいと思います。

2000~2002年のプロジェクトスタート時はもちろんレベル1でした。当時は研究者も少ない状況だったので、まず研究開発用デバイスを作りました。その後、特許取得を経て産業用デバイスを一部発表しましたが、そこまでに10年の歳月を費やしています。

その後、BodySharing市場の需要を調べるためにクラウドファンディングを実施したところ、大きな反響があり「需要あり」と判明。ここから研究プロジェクトを募ったところ、幸いにも世界中で180以上ものプロジェクトが立ち上がることになりました。2016年頃にはTRLのレベルも向上していき、この頃から基礎研究から応用研究の段階に入りました。

■実現性や有用性の検証

さらに、2017~2020年の間に、将来社会に普及させていくためにどのようなシステムが必要なのか、PoC(Proof of Concept=実現性や効果的な使い方などの確認・実証)を実施しました。この結果、遠隔農業や遠隔観光、動作教示、さらにはリモートワークなどの分野で需要が高いことが分かりました。こうした分野に対してはアプリケーション開発を進め、実用に向けたプロジェクトを展開しています。

例えば農業では、「農業就労人口の減少」「都市一極集中による地方の過疎化」「低賃金」といった社会課題をBodySharingによって解決していこう、というチャレンジをしています。スマートフォンで遠隔地のロボットを操作するシステム開発もその一つで、これにより、例えば都市部のユーザーの体験農業や農業への就労促進といったメリットが生まれます。

BodySharingに関する感覚拡張の市場規模というのは、徐々に大きくなりつつあります。これに伴ってTRLにおける弊社の研究・開発レベルも確実に上がってきており、2020年時点でレベル9に差し掛かっています。

■イノベーションの障壁

最後に、BodySharingというイノベーションによって生じる障壁についても触れておきたいと思います。BodySharingは研究結果により、身体所有感(臨場感、没入感に関する感覚)を36.0~53.5%も向上させることが分かっています。BodySharingによって身体所有感が向上するということは、他の身体に対する身体所有感が向上することであり、同時に自分の身体に対する身体所有感は低下します。つまり、自分の身体が自分の身体ではないような気がするわけです。これは「意識が移動している」と言い換えることができます。

仮に10人が同じ部屋にいながら、10人全員がBodySharingで他の場所に意識を移動してしまうと、その場所では容易に犯罪行為ができてしまいます。つまり治安悪化のリスクが高まるのです(図表9)。スマートフォンが普及して「歩きスマホ」などの危険が生じたように、新しいユーザーインターフェースやシステムが生まれると、それまでの生活様式との間にギャップが生まれるため、新たな生活様式やルールを作っていく必要が生じます。

弊社では、このルール作りについても経済学や生態学を応用したシミュレーションを行い、時間制限や(意識の)流出制限などが有効であることを実証しています。先進技術には危険性やリスクが伴いますが、研究開発を進める中で開発者や研究者自身が安全性やリスク回避を見据え、そのエビデンスを検証しながら事業展開後の負荷を減らしていくことが重要であると考えます。

おわりに

ここまでBodySharingの概略とそのビジネス化のプロセスについて紹介してきました。新技術の研究からビジネス展開を目指す方々にとって、開発プロセスの一例として興味をもっていただければ幸いです。

本稿の冒頭で、「未来を予測する最善の方法は、未来を発明すること」というアラン・ケイの言葉を紹介しましたが、これに対して私からは「未来を予測する最善の方法は、あなたの欲望を明確化して、さらに未来を発明すること」という言葉を提示したいと思います。ぜひこの言葉を心にとどめていただき、一人一人の中にある欲望・願望を明確化していってください。

この記事をシェアする