Technical Information

デジタルトランスフォーメーションの推進と政策展開

-2025年の崖を克服するための企業競争力の観点から-

経済産業省が2018年9月7日に発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」は、各方面で反響を呼んでいます。過去に関与した論文や解説、レポート等と比較しても、本書はその中でもずば抜けてメディアやネットニュースなどでの引用が多く、関心の高さがうかがえます。

※この記事は、『ベリサーブ アカデミック イニシアティブ 2019』の講演内容を基にした内容です。

経済産業省

商務情報政策局 情報産業課

田辺 雄史 氏

経済産業省

商務情報政策局 情報産業課

和泉 憲明 氏

1.デジタルトランスフォーメーションとは

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは何かという点については、さまざまなメディアや有識者がそれぞれの考え方で説明していますが、どうも言葉が一人歩きしている傾向があり、具体の議論が希薄になっていると感じていました。そこで我々はDX推進政策の共通理解として、以下の様にDXを定義しました。

【DXの定義】

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを元に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位を確立すること

欧米の事例

かつて北米のプラットフォーマー本社でヒアリングをした際、彼らが強調していたのは、何を作るか、どんなサービスを提供するかの判断晶準は、すべて「顧客体験の最適化」にあるということでした。同社はさまざまな領域で事業を展開していますが、そのすべてを横断して顧客体験の最適化に挑戦し続けているというのです。彼らは「Innovation at the edge=顧客接点におけるイノベーション」という言い方をしていましたが、顧客体験をより良くするためのイノベーションを重ねることが、現在の成功を導く要因であったと考えています。

顧客接点の最適化の好例が、ある北米の航空会社です。この会社のスマホアプリには、大変興昧深い機能があります。搭乗前にゲート前で待っている時に、アプリ上にフードコートのメニューが表示されます。ここで例えばハンバーガーを注文しておくと、搭乗後に自分の座席まで熱々のハンバーガーが運ばれてきます。実際に片道2時間半搭乗したのですが、通常の機内サービスはお世辞にも品質が高いとは言えないものの、このサービスは座席クラスに関係なく誰でも受けられるのです。

このサービスにはもうひとつ、重要なメリットがあります。一般にはあまり知られていませんが、航空会社の生産性向上の一番の近道は、機体を軽くして燃料費を抑制することだそうです。このサービスなら事前に注文が入った食事のみ積み込めば済むので、機内に厨房設備が不要になり、その分機体を軽くできるわけです。

また、機内では最新の映画が見放題というサービスがあるのですが、同社の座席には他の航空会社のようなディスプレイがありません。このことは乗客には告知済みで、各々が私物の端末でWi-Fi経由で映像サービスを受ける仕組みになっています。これも顧客サービスの充実を図りながら、機体を軽くする方策のひとつです。

この2つのサービスでは、技術的に新しい点は何もありません。しかし、ソフトウェアヘの投資→ハードウェアのダウンサイジング→顧客体験の向上という、デジタル技術の活用における理想的なステップが具体化された非常によくできたモデルと言えます。私見ですが、こういった発想はソフトウェア技術者のものではないのではないかと感じています。技術の向上や高度化は大切ですが、それが顧客満足に結びついているかどうかの方が重要なのです。

日本の事例

宮崎大学医学部附属病院では、汎用のAndroidスマホをベースとした電子カルテ端末を導入、看護師に常時携帯させています。その基本動作は、QRコードをかざすだけ。患者認証から始まり、点滴、注射、食事など、医師が指示するすべてのケアをQRコードの読み取りで実施する仕組みです。通常の病院業務では、患者に対して行われたケア情報をナースステーションでカルテに入力するのが定番の作業ですが、これがほぼ不要になりました。

この結果、同院で何が起こったか。看護師がスマホの充電時以外に、ナースステーションに戻る必要がなくなったのです。つまり、より長い時間患者のそばに寄り添い、そのケアに専念できるようになったわけです。さらに、業務負荷が軽減されたために残業も少なくなり、離職率が大輻に改善されました。顧客満足度の向上と働き方改革が同時に実現できたことになります。

DXがもたらすイノベーションは、大企業だけのものではありません。京都の宇治市にあるHILLTOP株式会社は、以前は典型的な町工場で、機械加工による自動車部品などの大景生産が主な事業でした。それが経営者の強い意志のもと最新のNC工作機を導入、3D-CADを使った多品種単品生産による試作品開発へと方向転換しました。業務の主体はプログラミングになり、製品の8割は生産数1~2個の小ロット試作品です。その品質が評判を呼び、海外からの発注も増加した結果、日本で組んだプログラムを元に現地で加工・納品を行うアメリカ支社をつくり、現在ではNASAからも発注が来るグローバル企業になったのです。

この事例であらためて感じたのは、DXの実現には経営トップのリーダーシップ、それも自らが積極的に変わろうとする意志が不可欠であるということです。技術はもちろん大事なのですが、それだけで成し得ることはもはや限られていて、より重要なのはそれを使って何をするのか、顧客にどんな価値をもたらすことができるのか、ということです。これを決められるのは経営者自身しかいないのです。

2.DXレポート2025年の崖

ここまでDXを実現した企業の実例について説明してきましたが、一般的な日本企業の現状を実際のデータを元に見てみましょう。

現在、中国におけるIT分野の平均成長率は15%、米国では6%という統計が出ています。これに対し、日本の成長率は1%に過ぎません。この差はどこから来るのか。実は、日本企業のIT予算の総額自体は米中と比べても遜色はないのですが、問題はそれが何に使われているのかということです。

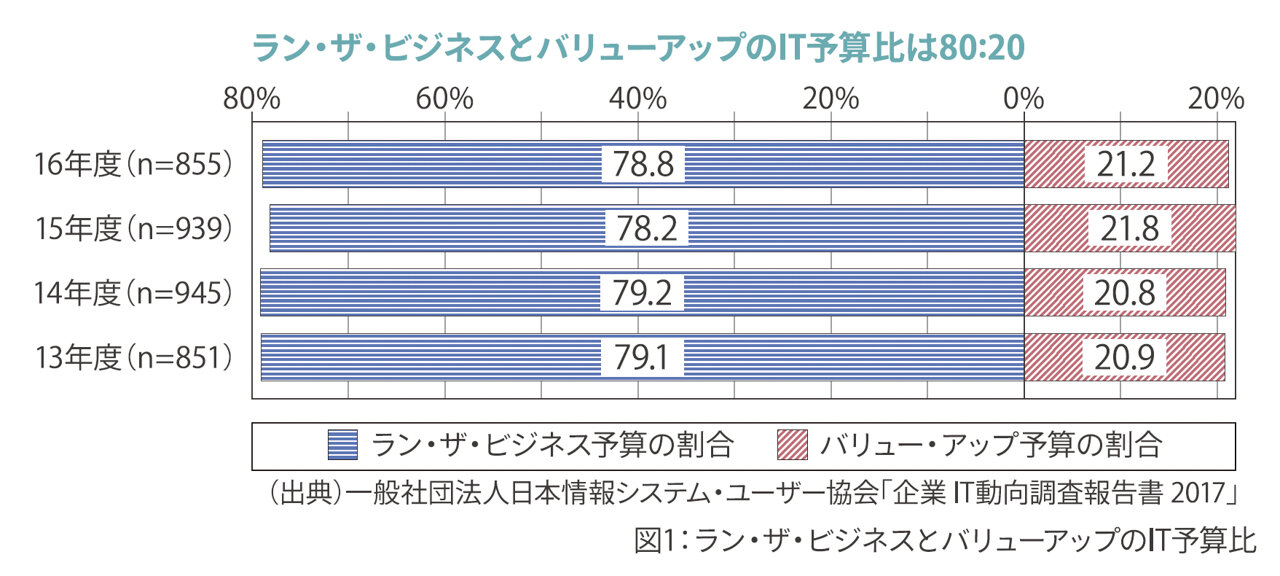

図lは過去4年間にわたる日本企業のIT予算の使い道を示したものですが、実にその80%が現行ビジネスの維持・運営(ラン・ザ・ビジネス)に使われており、バリューアップ予算、つまり戦略的なIT投資は20%に過ぎません。この20%にしても、もしも軽減税率や制度改正の対応に使われているとしたら、投資と呼べるようなことはほとんど行われていない可能性すらあります。

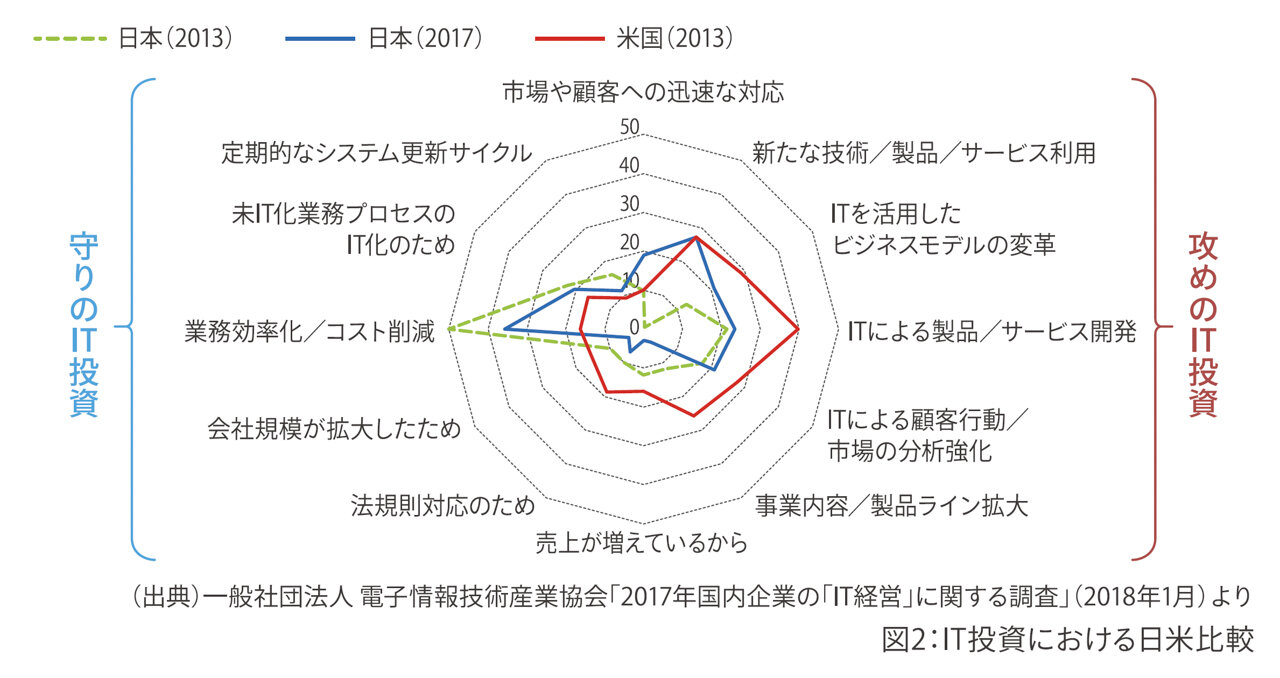

また、図2は日米のIT投資の詳細比較です。米国では製品やサービスの開発、顧客の行動分析など(攻め)に多くを投資しているのに対し、日本は業務効率化やコスト削減(守り)に予算を使っています。政府がいくらAI革命とかIoT革命とか叫んでも、民間企業は現行システムの維持・運営にしかお金を使っていないわけです。

レガシーシステムと2025年の崖

維持·運営にこれほどの予算が必要となる原因は、システムのレガシー化です。レガシーシステムが恐ろしいのは、その事実が発覚しにくい点にあります。ユーザ企業は現行のビジネスを運営する上で不具合が起こらない限り、レガシーを自覚できません。また、ある企業のシステムが1つのベンダーによって構築·保守されているケースは少ないため、外部からも全体を俯瞰できずブラックボックスになってしまいます。

一方で、仮にIT部門がシステム刷新を提案しようとしても、誰も困っていないのに何のための予算なのだと経営陣から言われると、なかなかプロジェクトは進みません。競争の舞台がデジタル経済へ移る中、環境の変化や新たなデータの利活用に対応できるようシステムも改修しなければならないのに、問題が先送りされてしまいます。

このまま放置すれば、2025年には人材不足やERPパッケージの保守終了などにより、保守費がさらに高騰するうえ、旧技術に精通した人材も枯渇してトラブル対策さえ困難になります。当然、ビジネス環境の変化にも対応できず、まさに崖から落ちるようにデジタル競争の敗者となる未来が待っている。これが2025年の崖で、最大で年間12兆円(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があります。

これを克服するため、経営レベルでの危機感の醸成とDXの展開を促進する具体的な方策を提示するべく作成したのが、DXレポートというわけです。

3.クラウドの加速と技術動向

ここからは、いまグローバルでどの様な変化が起こっているのか、それによって技術者の成すべきことや評価基準がどう変わっていくのかについての情報提供をしたいと思います。

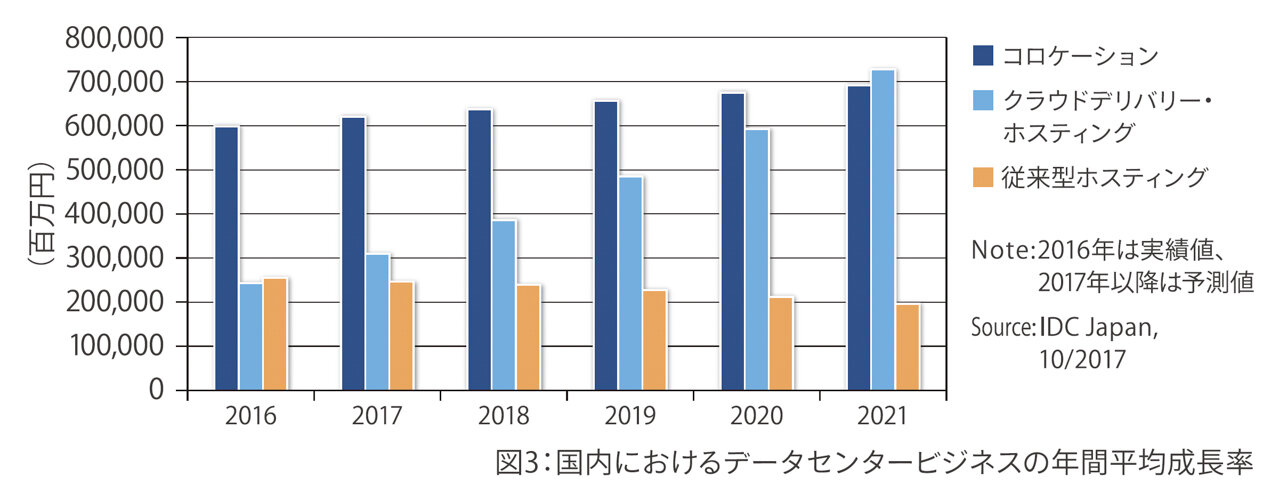

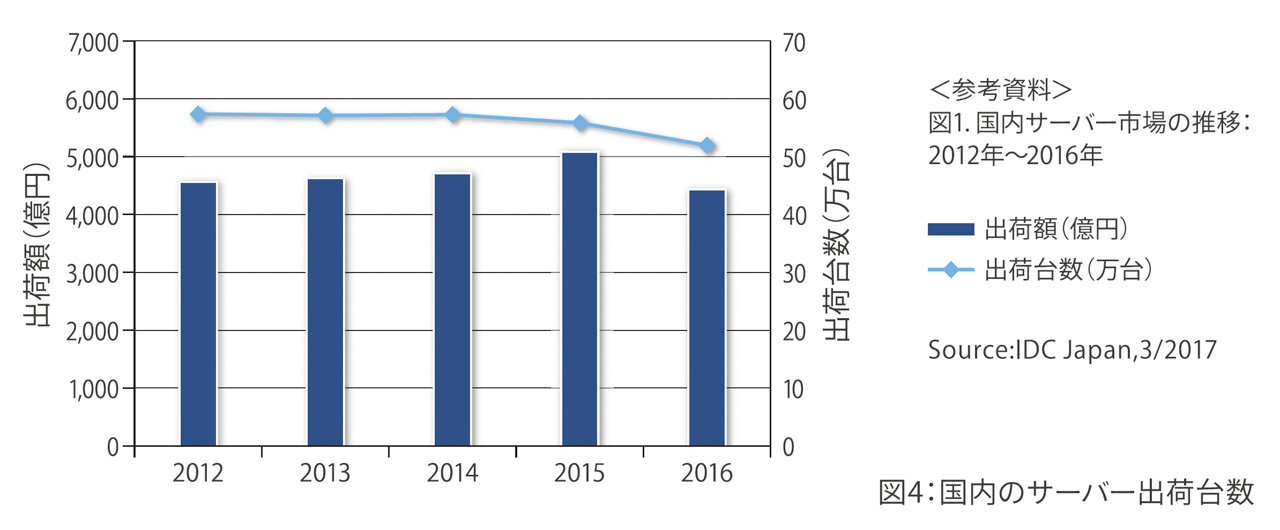

図3は、国内におけるデータセンタービジネスの年間平均成長率を示したもので、8.1%と好調な延びを見せています。一方、その下の図4で示す通り、国内のサーバー出荷台数は7.8%減っています。ほぼ両者の相殺で数字は一致しているように見えますが、データセンターにはサーバーが納入されるわけですから本来ならこちらも8%程度増えるべきで、実際には国内出荷は16%減少していることになります。

このカラクリは実は簡単で、図3のグラフで大きく伸びているのはクラウド型ホスティングですが、この大部分はAmazonやGoogleなどの海外メガクラウドベンダーが占めています。彼らはサーバーのパーツを独自の仕様のものを個別に調達輸入し、現地で組み立てて自社のクラウドサービス用に設置していると考えられており、その分は出荷台数にカウントされていない可能性があります。しかも、国内の事業者とは比較にならないほどの大規模なデータセンターの建設ラッシュを、日本を含む世界各地で続けています。だから、データセンター市場が拡大しているにも関わらず、サーバーは売れないと考えられます。

こうしたクラウド化の加速が技術者にとって何を意味するか。新しいプロジェクトの立ち上げにあたって、今までのようにサーバールームを設樅して、電源や空調を用意するなどという作業は消滅し、ボタン一つで契約完了します。そうなれば、誰もサーバーを買う必要はなく、そのメンテナンス要員という職もやがて無くなります。ビジネスの主戦場がクラウドに移行するなら、技術者もソフトウェアも、それに合わせてアップデートしていかなければならないのです。

4.DXの実現シナリオ

こうした海外の巨人たちを前に、我が国の企業はどうするべきか。成長する企業とはどういうものかを明らかにし、そのためにどんな取り組みをすべきかを、DXレポートの中では実現シナリオとして提示しています※。

2020年まではオリンピックの恩恵もあり、好景気が続くでしょう。この収益が好調な時期を準備期間として、変革のための計画を立案します。その上で、その後5年間をかけてDX実現のための集中的なシステム刷新と経営改革を実行していきます。先に挙げたIT予算で言えば、ラン・ザ・ビジネスとバリューアップの比率を、現在の8:2から欧米並みの6:4くらいにまで変えていく。その他、人材の確保や育成などにも具体的な方策と目標を定め、実行していくことで、2025年には「あらゆるユーザ企業がデジタル企業に変革する」というDXのゴールヘの到達を目指します。

※:DXレポート(サマリー)- 経済産業省 - https://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010-1.pdf

DX推進ガイドライン

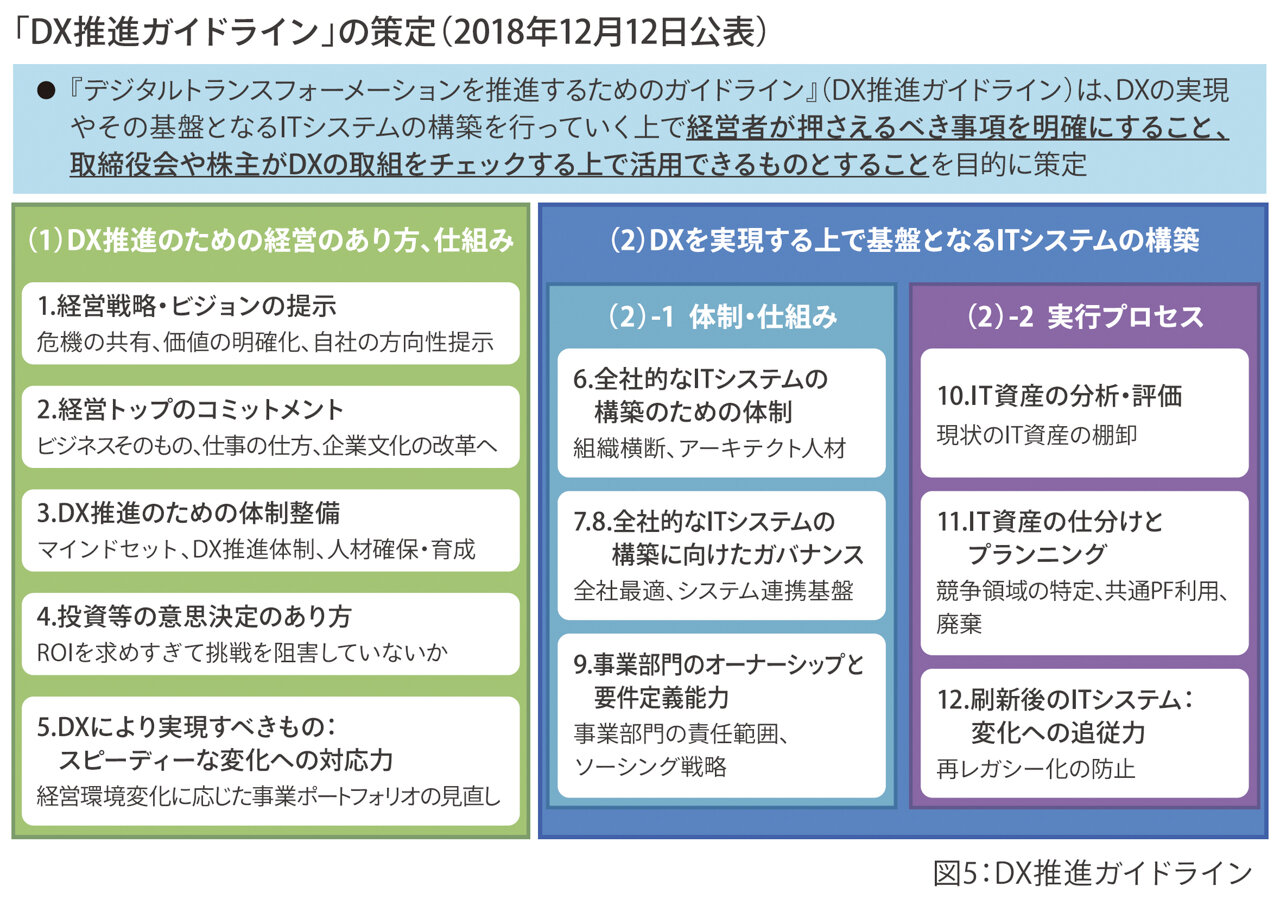

DXレポートの発表後、企業にヒアリングをしてみると、DXの失敗事例にも一定の法則があることがわかりました。典型的なのが、経営側とIT部門の認識の不一致です。経営側はクラウドやAI、IoTなどの重要性だけは理解しているものの、それで何をするのかという明確なビジョンがない。こうした場合、IT部門が自らアクションを起こし改革を牽引して経営に貢献するというのが理想なのですが、現実的にはなかなか難しい。その結果、経営側はIT部門が改革に消極的であるとみなし、両者に反目が生まれることになってしまいます。これを打開すべく、2018年12月12日に公開したのが「DX推進ガイドライン」です(図5)。

ガイドラインは、「(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み」と、「(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」の2つから構成されています。前者では、経営側が明確なビジョンを持ち、それによってどんな価値を生み出すかを提示しているか、また、変革に対する強いコミットメントがあるか。後者は、全社的な体制·仕組みを整えているか、また、システム刷新そのものではなく、ビジネスヘの貢献度で評価する仕組みができているかなどを主眼としています。

DX推進指標

これをさらに推し進め、2019年7月31日に公表したのが「DX推進指標」です。先の事例にも見られる通り、DXは技術だけの話ではなく、それを使って顧客視点での新たな価値を創出していくことにあります。そのためにはシステムだけでなくビジネスモデルや企業文化などの変革も求められるわけで、これには経営者の意識改革が欠かせません。

しかし多くの企業経営者はどんな価値を創出するかではなく、「AIを使って何かできないか」といった曖昧な指示をIT部門に丸投げしている。また、社内で危機感が共有されていないため、経営としての仕組みの構築が伴わないといった事態になっています。「DX推進指標」では、簡単な質問による自己診断などを交えて、経営者・事業部門・DX推進部門・情報システム部門など、DXに関わる関係者がどう連携すればよいのかを明確にするための指針を提示しました。

「DX推進指標」の目的を簡単に言うと、IT部門からの意見具申が難しいのであれば、政府や役所が代わりにそれを言いましょう、ということです。皆さんは是非これを利用して、政府がこんなこと言っていますよ、どうしましょうかと、経営側にぶつけていただきたい。経営側がこれを見て、自分にはビジョンも危機感もないのかと自問自答すれば、皆さんとの間で会話が始まり、アクションを起こすきっかけが生まれるはずです。

おわりに

デジタル時代における国際競争の「第1幕」は、主に検索・コミュニーション・消費といった行為をサイバー空間で展開するための戦いで、GAFAに代表される海外企業が先行したのは事実です。

しかし顧客接点での価値提供を突き詰めていけば、勝負の舞台はよりフィジカルな空間へと向かっていくでしょう。AIなどで分析したデータを、モビリティサービスや健康・医療・介護、農業といった現場でどのように活用し、顧客満足に結びつけるかが競争の「第2幕」です。カスタマーサービスを向上させていくという点では、日本人の素養である「おもてなし」精神が強みを発揮するはずで、我が国企業が優位に立てる勝負所は数限りなくあるのです。

政府省庁というのは基本的には規制官庁ですが、我々経済産業省は唯一の「規制緩和官庁」として、市場に対してどんなことができるのかを常に模索しています。国際競争の「第2幕」に勝利するための基盤整備に向け、次なる政策展開を推進していきたいと考えています。

この記事をシェアする