ナレッジ

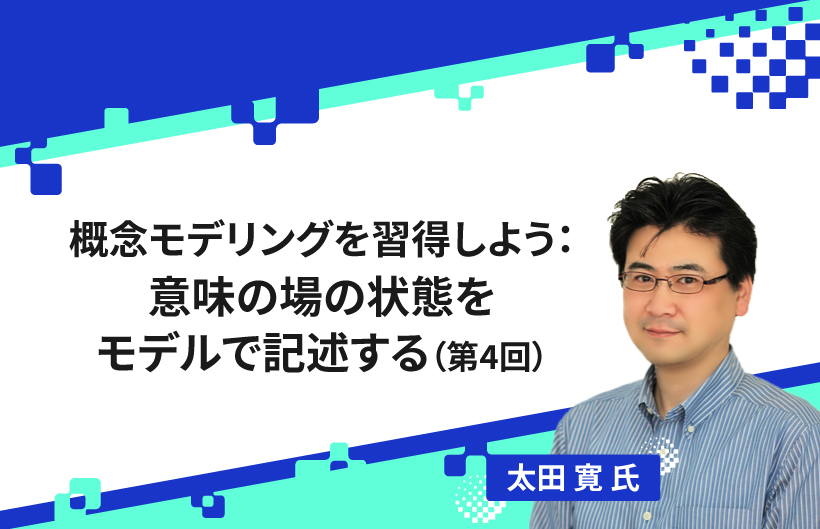

【連載】概念モデリングを習得しよう:意味の場の状態をモデルで記述する(第4回)

目次

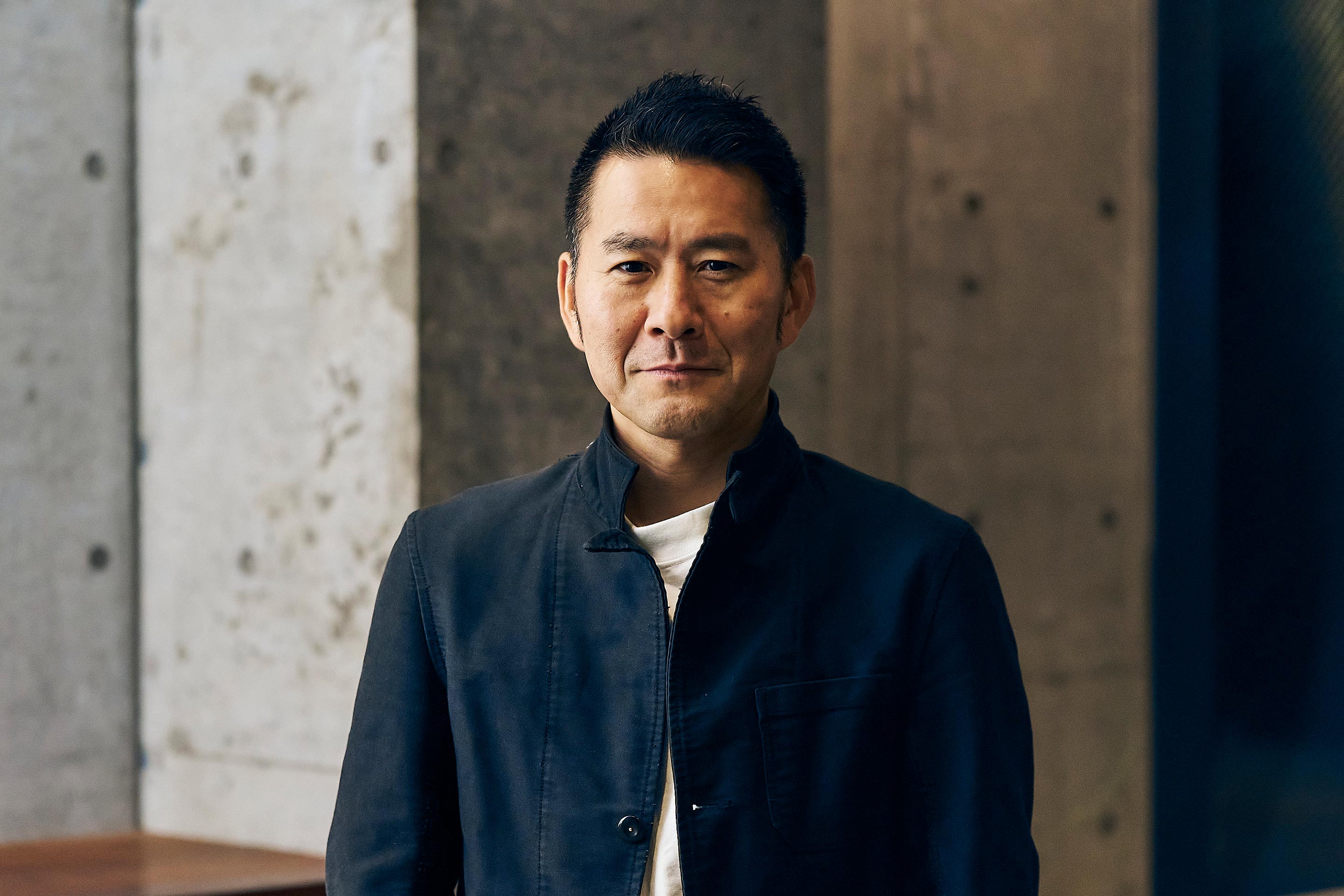

読者の皆さん、こんにちは。Knowledge & Experience 代表の太田 寛です。

この連載では「概念モデリング」の解説を行っています。今回は、リンゴや果物店といった身近なものを題材に、概念モデリングの意味の場の状態をどのように記述するのか説明します。プログラミング経験がない方でも、ご自身の思考を可視化し、複雑な問題を解決するための手段として活用することが可能です。

【連載過去記事はこちら】

この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると

続きをお読みいただけます。

.png)