ナレッジ

テスト駆動開発(TDD)とは?やり方からメリット・デメリットまで解説

目次

自分の書いたコードに絶対の自信を持っているエンジニアは、現実には多くないかもしれません。

機能を追加するたびに、どこかでバグが生まれていないか不安になる……

仕様変更のたびに、恐る恐るコードを修正する……

リリース前のテストで毎回大量のバグが発見され、デバッグに時間が取られている……

もしあなたがこのような課題を抱えているなら、テスト駆動開発(TDD)はその解決策となる可能性があるかもしれません。本記事では、TDDの具体的なやり方からメリット・デメリット、さらには「TDDは時代遅れか?」という疑問まで、ちまたの解説書よりも分かりやすく徹底解説します。

テスト駆動開発(TDD)とは?

テスト駆動開発(TDD: Test-Driven Development)とは、プログラム本体(実装コード)を書く前に、そのプログラムが満たすべき設計仕様を定義したテストコードを先に書く開発手法です。

多くの場合、ユニット(コンポーネント)テストは実装後に行われますが、TDDではその順序を完全に逆転させます。まず「これから作る機能がどう動けば正解なのか」をテストコードで表現し、そのテストをクリアすることを目指して反復的に実装を進めていきます。

テスト駆動開発(TDD)の目的

TDDの最終的な目的は、単にバグを見つけることではありません。バグが少なく、仕様変更にも強い、保守性の高いコードを継続的に開発することこそが、真の目的と言えます。

テストを先に書くことで、開発者は常に「何を作るべきか」を明確に意識しながらコードを書き進めるため、手戻りや余計な機能の実装を防ぎ、結果的にバグの発生を未然に防ぎ、開発効率を向上させられるのです。

テスト駆動開発(TDD)のやり方

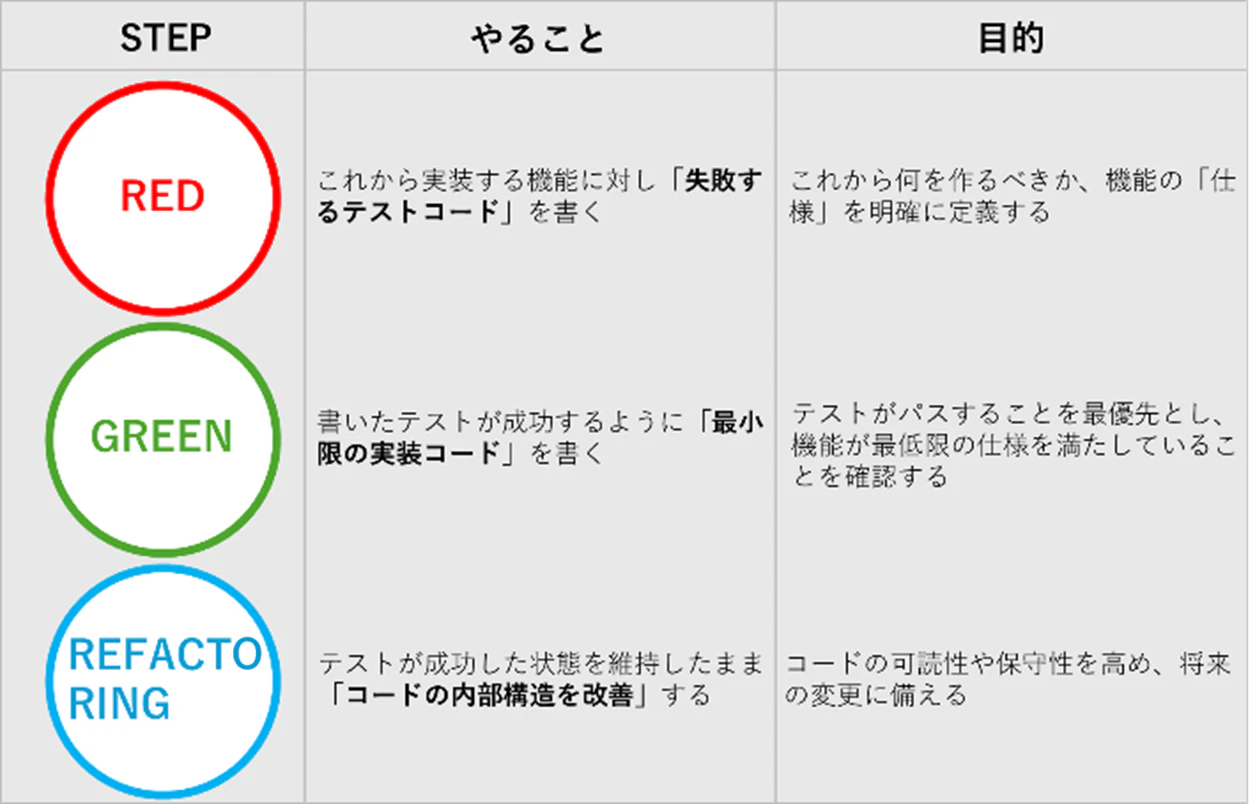

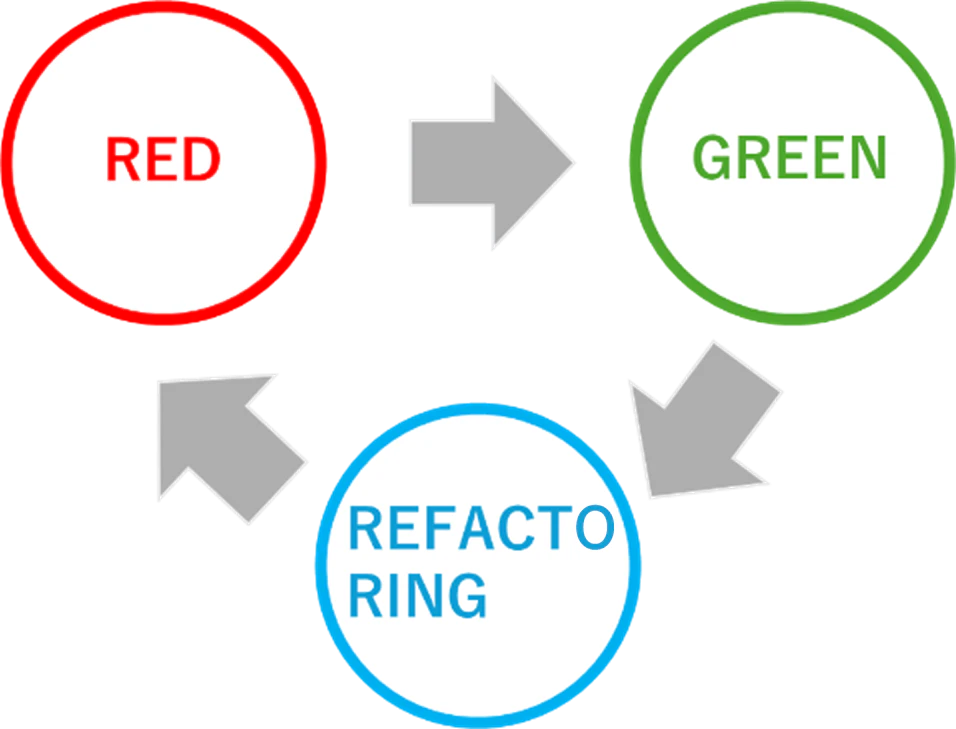

TDDでは、三つのシンプルなステップを非常に短いサイクルで繰り返すことで開発を進めます。この反復的なプロセスは「レッド・グリーン・リファクタリング」から構成され、TDDを実践する上で最も重要かつ基本となります(図表1、図表2)。

このサイクルを、一つの小さな機能や課題に対する実装をこなしつつ、数分から数十分という非常に短い間隔で回し続けます。これにより、ソフトウェアは着実に、そして常にクリーンな状態を保ちながら成長していきます。だからこそ、エンジニアが自信を持ってコードを書けるようになるための強力な基盤と成り得るのです。

テスト駆動開発(TDD)の具体的な3ステップとコード例(Python)

理論は分かっても、実際のTDDのやり方、実践方法のイメージは湧きにくいかもしれません。ここでは、Pythonのコードで「税込み価格を計算する」という簡単な関数を例に、TDDの具体的な進め方を3つのステップで解説していきます。

Step 1. 【レッド】失敗するテストコードを最初に書く

まず、これから作るcalculate_taxという関数の仕様を考え、それをテストコードで表現します。例えば、「100円の商品なら、税込み価格は110円になるはずだ」という仕様をテストします。

# test_main.py (テストコード)

import unittest

# まだ存在しないため、この行はエラーになるはず

# from main import calculate_tax

class TestCalculateTax(unittest.TestCase):

def test_calculate_tax_100(self):

# 100円の税込み価格は110円であるべき

self.assertEqual(calculate_tax(100), 110)

この時点では、main.pyにcalculate_tax関数は存在しません。そのため、このテストを実行するとImportErrorが発生し、必ずエラー(レッド)になります。これは、まさにTDDの第一歩であり、これから実装すべき機能がまだ存在していないことを明確に示しています。

TDDにおいて、まずテストコードを書く「レッド」のステップは、単にテストが失敗する状態を作るだけではありません。それは、これから書く実装コードが「どのような振る舞いをすべきか」を、具体的なコードとして事前に定義する行為です。

例えば、calculate_tax(100)という関数を呼び出して110が返ることを期待するテストを書いたとします。このテストが失敗するということは、現時点では「100が入力されたら110を返すcalculate_taxという関数が存在しない、あるいはそのように動作しない」ということが分かるわけです。

これにより、以下の点が明確になります。

関数のインターフェース(入口と出口)が明確になる | calculate_taxという名前の関数が必要であり、この関数はpriceという数値の引数を受け取り、計算結果を数値として返します。特に、「100を入力したら110が返る」という具体的な期待値によって、この関数の振る舞い仕様)が明確に定義できています。 |

|---|---|

具体的なゴールを設定できる | テストが失敗する状態から、成功する状態へ移行することが唯一のゴールとなります。この「テストをパスさせる」という明確な目標があることで、余計な機能や考慮事項に惑わされず、本当に必要なロジックに集中して実装を進められます。 |

機能の最小単位が見えてくる | 通常、最初は小さなテストから始めます。上記の例では「100円の場合」という最小限のケースです。これにより、複雑な機能を一気に作ろうとするのではなく、一一つ一つの小さな振る舞いを積み上げていくというアプローチが可能になります。 |

このように、先に失敗するテストを書くことで、開発者は「何を作ればよいのか」「どのように動作すれば正解なのか」という実装のゴールと具体的な仕様を、手を動かしながら明確に定義できるのです。

Step 2. 【グリーン】テストを通過する最小限のコードを書く

次に、先ほどのテストをパスさせるためだけの、最もシンプルなコードをmain.pyに書きます。ここでは、コードの美しさや汎用性は一切考えません。

# main.py (実装コード)

def calculate_tax(price):

return 110 # とにかく110を返せばテストは通る

この状態で再度テストを実行すると、成功(グリーン)に変わります。

一見するとシンプル過ぎるように見えますが、これにより「まずは仕様を満たす」という目的を達成したことになります。この小さな達成感を積み重ねることが、TDDの流れを作る上で重要です。

「グリーン」のステップでコードの美しさや汎用性を考慮しないのは、「テストをパスさせる」という単一のゴールに集中し、高速に実装を回すためです。これにより、ムダな複雑性を避け、その後の「安全なリファクタリング」の基盤を築けます。これは、TDDが目指す「高品質で保守性の高いコードを効率的に生み出す」という目標達成のための、非常に戦略的なアプローチと言えます。

Step 3. 【リファクタリング】テストをパスしたままコードを改善する

「グリーン」のステップでテストをパスしたコードは、しばしば不格好であったり、汎用性が低かったりします。この「リファクタリング」のステップは、テストが成功しているという「セーフティネット」または「事実」がある状態で、コードをより良く改善することに専念できます。

先ほどのコードは100円のケースにしか対応できないため、どんな価格にも対応できるよう汎用的にします。

# main.py (実装コード)

def calculate_tax(price):

tax_rate = 1.1 # 税率

# 消費税の計算でよく発生する浮動小数点誤差を避けるため、計算後に整数に丸める

return int(price * tax_rate)

修正後、再びテストを実行します。テストが成功することを確認できれば、リファクタリングは完了です。もし失敗すれば、リファクタリングの過程で何かを壊してしまったことがすぐに分かります。この即座のフィードバックにより、安全にコードを改善できるのです。

このステップの重要なポイントは、「テストがグリーンである限り、安心してコードを改善できる」というTDDの最大の恩恵を享受することです。リファクタリングは機能追加と同じくらい重要な開発活動であり、TDDはその活動を安全かつ効率的に行うための強力な基盤を提供します。

テスト駆動開発(TDD)のメリット・デメリット

TDDの導入を検討する上で、そのメリットとデメリットを客観的に理解することが不可欠です。ここでは、双方の側面を表で比較し、詳しく解説します(図表3)。

観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

品質 | バグの早期発見、高品質なコードベースが実装できる | テストコード自体の品質に依存する |

設計 | 自然と独立性が高く、結果的にはC1(分岐網羅)を満たすテストになる | 全体設計がおろそかになる可能性ある |

保守性 | 仕様変更や機能追加に強い、リファクタリングがやりやすい | テストコードのメンテナンスコストが発生する |

開発速度 | デバッグ時間が大幅に削減され、長期的には実装サイクルの高速化につながる | 短期的には実装までの時間が長くなる可能性がある |

学習 | テスト容易性の高い実装がどういうものかを効率的に学べる | 学習コストが高くなりやすい、開発に対する考え方の転換が求められる |

ドキュメント | テストコードを設計しようとして用いられる(例えばDoxygenなどを用いてドキュメント化することもできる) | 設計仕様のドキュメント化をしない、おろそかにする |

図表3:TDDのメリット・デメリットの一覧

メリット

まずはじめに、メリットを解説します。

バグの早期発見と高品質なコードベース

TDDでは、実装前にテストコードを書くため高品質なコードベースが実装でき、コーディングの初期段階でバグを発見しやすくなります。後工程でバグが見つかると修正に多くの時間とコストがかかるため、バグの早期発見は品質向上に直結します。

自然とテストしやすい構造になる

「テストしやすいコード」を意識することで、自然と依存関係が少なく、単一責任の原則に沿った設計になります。その結果、自然とモジュールの独立性が高くなり、結果的にC1分岐網羅を満たすテストになるなどテスト網羅性も向上します。

C1分岐網羅の関連記事はこちら:ホワイトボックステストとは。種類やブラックボックステストとの違い

仕様変更や機能追加、リファクタリングに強い

テストコードが網羅的に整備されていることで、開発者は「壊してしまうかも」という不安なく、コードの改善に集中できます。TDDは、仕様変更や機能追加に強く、リファクタリングを安全かつ積極的に行うことを可能とします。

デバッグ時間の削減

テストが失敗した場合、原因は直前に追加・変更したコードに限定されるため、バグの特定や原因究明にかかる時間が短縮されます。さらにコード品質の向上により、結果として長期的には開発効率や実装サイクルの高速化につながります。

テスト容易性の高い設計を習得できる

TDDを通じて、「テストしやすいコードとは何か」を実践的・効率的に学ぶことができ、開発者としての設計力や品質意識の向上にもつながります。

テストコードが設計仕様書になる

テストコードは、機能の振る舞いを明示するドキュメントとしても機能します。設計仕様と実装の乖離(かいり)を防ぎ、特に新しいメンバーがコードの意図を理解する際に大きな助けとなります。Doxygenなどのツールを用いれば、設計仕様のドキュメント化も可能です。

デメリットと対策

続いてデメリットとそれに対する対策について解説します。

テストコードの品質に依存する

網羅性が低い、意図が不明瞭などテストコード自体の品質が不十分であれば、誤った安心感を生み出し、「テストが通っているから問題ない」と誤認するリスクを高め、バグを見逃す可能性があります。

対策としては、テストコードも実装コードと同様に、可読性・網羅性・保守性を意識して設計・レビューを行うことが重要です。

全体設計がおろそかになる可能性

TDDでは、個々の機能に対してテストを先に書くため、細部の設計に意識が集中しがちになる可能性があります。その結果、全体として整合性が取れていない、レイヤー構造や責務分離があいまいになり、拡張性や再利用性が損なわれるなどの問題が起こることがあります。

対策としては、TDDと並行して開発初期にアーキテクチャ設計やモデリングによる可視化を図ると共に、定期的な設計レビューにより、全体像を常に意識する開発体制を整えることが重要です。

テストコードのメンテナンスコスト

仕様変更や機能追加のたびに、関連するテストコードの修正が必要となり、メンテナンス負荷が増加する可能性があります。テストが実装に強く依存している場合や、テストが冗長、重複などの場合はメンテナンスコストの負荷が高くなる可能性があります。

対策としては、テストコードも実装コード同様に可読性を意識し、定期的にリファクタリングすることで共通化・簡素化を図るなど、技術的負債が増すことを防ぐ文化をチームで醸成することが大切です。

開発初期のスピードが低下する

TDDでは実装コードに加えてテストコードも書くため、初期段階では開発スピードが落ちると感じることがあります。特に、ツールやフレームワークの習熟が不足している場合は、生産性が一時的に低下する可能性があります。

対策としては、TDDは短期的な速度よりも、長期的な品質と保証への投資であると理解することが重要です。また、導入初期は小規模な機能からTDDを導入し、徐々に適用範囲を広げていく、デバッグ時間の削減やバグ修正コストの低減を含めた総合的な開発効率で評価を行うなど、効果的な適用が重要です。

学習コストが高い

TDDは単なるツールや技術ではなく、「テストを起点に設計する思考」など開発に対する考え方の転換が求められます。そのため、正しいステップの理解やテストケースの書き方を習得するには一定の学習と訓練が必要になります。

対策としては、小規模なプロジェクトから導入し、ペアプログラミングや社内勉強会を通じて段階的に習得するのが効果的です。

ドキュメント化がおろそかになる可能性

テストコードが仕様書として機能する一方で、設計仕様の明文化が後回しになることもあり得ます。

特にパフォーマンス、セキュリティなどの非機能要件や、なぜその構造にしたのか、どんな制約があるのかなどの設計意図や背景に対する説明がおろそかになる可能性があります。

対策としては、テストコードと併せて設計ドキュメントも整備することが重要です。特に設計意図や非機能要件は別途ドキュメント化しチームで共有する、テストコードと設計資料をセットでレビューする運用を取り入れるなどが効果的です。

テスト駆動開発(TDD)は本当に時代遅れ?

一部で「テスト駆動開発(TDD)は死んだ」「もう時代遅れだ」という声が聞かれることがありますが、これは事実でしょうか?ここでは、こういった意見の背景を探りつつ、今の開発環境においてTDDが持つ真の価値について解説します。

「テスト駆動開発(TDD)は時代遅れ」と言われる背景にある誤解

「テスト駆動開発(TDD)は時代遅れ」という意見は、多くの場合、TDDのことを誤解していたり、形だけで実践して失敗したりした経験から来ることが多いからでしょう。

主な要因として以下が挙げられます。

目的と手段の混同 | テストカバレッジ100%を目指すなど、テストを書くこと自体が目的化してしまう。 |

|---|---|

過剰なテスト駆動開発(TDD) | あらゆるコードに対してTDDを適用して実装しようとして、開発速度が極端に低下してしまう。 |

サイクルの形骸化 | レッド→グリーンのサイクルを無視し、結局は実装後にテストを書いている。 |

これらはTDDの本質的な問題ではなく運用上の課題です。TDDは銀の弾丸ではなく、適切に活用して初めて効果を発揮する手法なのです。特に、厳しい納期の中で品質を確保しようとする際に、TDDの真価が問われる場面もあることでしょう。

テスト駆動開発(TDD)の向き不向き

前述の通り、TDDは万能薬ではありません。プロジェクトの特性や適用する開発モデルによってその効果は大きく変わり、「テスト駆動開発(TDD)は時代遅れ」と思われる原因にもなります。ここでは、TDDが特に有効なケースと、導入が難しいケースを具体的に見ていきましょう(図表4)。

| TDDが有効なケース | TDDの導入が難しいケース |

|---|---|---|

概要 | 仕様が明確で、ロジックの正確性が求められるプロダクト | 仕様が流動的で、見た目や体感が重要なプロダクト |

具体例 1. | 料金計算、在庫管理など仕様が明確なビジネスロジック | UI/UXデザインの官能評価 |

具体例 2. | API開発(入出力の契約が明確) | 高速なプロトタイピングのように仕様が徐々に固まっていく開発モデル |

具体例 3. | 再利用するライブラリやモジュールの開発 | テスト実施の実績がない大量のレガシーコード |

図表4:TDDが有効なケースと導入が難しいケースの例

テスト駆動開発(TDD)が特に有効なケース

テスト駆動開発と相性が良い開発シーンを三つ紹介します。

複雑なビジネスロジック

料金計算や在庫管理システムなど、計算ロジックが複雑で間違いが許されない機能の開発にTDDは絶大な効果を発揮します。テストを先に書くことで、あらゆるパターンを網羅できているかを確認しながら、正確にロジックを実装できます。

API開発

APIは、リクエストとレスポンスの形式という明確な「契約」に基づいています。TDDを用いることで、この契約をテストコードとして定義し、APIが常に期待通りに動作することを保証できます。

再利用するライブラリやモジュールの開発

多くのプロジェクトで再利用される共通ライブラリは、高い品質と安定性が求められます。TDDで開発することで、適切なリファクタリングが施された信頼性の高いコンポーネントやモジュール群をそろえられることで、安心して他の開発者が適用できるようになります。

テスト駆動開発(TDD)の導入が難しい、または不向きなケース

反対にテスト駆動開発が合わない開発シーンを紹介します。

UI/UX開発

ボタンの色や配置、アニメーションの滑らかさといったユーザーインターフェースの評価は、自動テストで検証することは困難です。この領域では、手動テストやユーザビリティテストなどを用いた官能評価が適しています。

プロトタイピング

アイデアを素早く形にするプロトタイピングを用いた開発手法では、厳密なテストよりも試行錯誤しながら実装を繰り返すスピードが優先されます。このため、例外処理(レッド)の実装やリファクタリングを求めるTDDの開発スタイルは適していません。

テスト実施の実績がない大量のレガシーコード

既存の大量にあるテスト実施の実績がないコードにテストケースが残っていることはほとんどなく、ロジックが複雑だったり安易な追加がなされていたりするため保守性が非常に低い状態になっています。このためTDDを導入するにはまずテスト可能な状態にリファクタリングする必要があり、多大な労力がかかることになります。

こういった場合は、ロジックの変更により影響範囲の大きい箇所や変更を頻繁に行うモジュールを対象に部分的にテストを導入していくアプローチが現実的です。

よくあるアンチパターンとその対策

よくあるアンチパターンの例とその対策について紹介します。

大き過ぎるテストケース

一つのテストケースで多くのことを検証しようとすると、失敗したときに原因の特定が困難になります。

一つのテストケースでは、一つのことだけを検証するように心掛けましょう。

モックの過剰使用

テストのために安易にモック(偽物のオブジェクト)を多用すると、テストが現実の実装から懸け離れてしまい、価値が失われます。

モックは外部システムとの連携など、どうしても必要な箇所に限定して使いましょう。

テストを無視したリファクタリング

テストをグリーンにした後、テストを実行せずに大きなリファクタリングを始めてしまうと、TDDのセーフティネットを自ら手放すことになります。

小さなリファクタリングとテスト実行を、常にセットで実施しましょう。

テスト駆動開発(TDD)と他の開発手法との関係性

TDDは独立した開発手法のように見えますが、実際にはアジャイル開発やBDD(振る舞い駆動開発)といった他のアプローチと補完関係にあります。ここでは、TDDと関連性の高い開発手法やテストアプローチとの違いと関係性を明確にすることで、TDDの全体像を考察します。

ウォーターフォール開発モデルとの違い

ウォーターフォール開発は、要求・要件定義、設計、実装、テスト、運用といった工程を順序立てて進める開発モデルです。各工程が完了してから次の工程に進むため、手戻りが困難になる傾向があります。

ウォーターフォールにおけるテストは通常、実装工程が完了した後にまとめてテストフェーズに入ります。バグは後工程でまとめて発見されるため、修正コストが高くなり、手戻りの発生リスクも高まります。

逆にTDDは「テストを先に書き、短いサイクルで実装とテストを実装工程で繰り返す」ため、ウォーターフォール開発とは実装のアプローチが異なります。TDDを導入することで、ウォーターフォールの課題である「後工程でのバグ発見による手戻り」を大きく削減できます。

アジャイル開発モデル・CI/CD/CTとTDDが不可欠なワケ

アジャイル開発は、短い開発サイクル(イテレーション)を繰り返し、柔軟に変化に対応しながらソフトウェアを開発する手法です。

スクラムやXP(エクストリームプログラミング)などアジャイルマニフェストに基づいた複数の開発手法が提唱されています。

アジャイルテストの記事はこちら:アジャイルテストとは?4象限の内容や実践手順を解説

現代の開発手法の主流であるアジャイル開発やCI/CD/CT(継続的インテグレーション/継続的デリバリー/継続的テスト)は、短いサイクルで頻繁にリリースを繰り返すことを特徴とします。この高速なサイクルを支えるのが「自動化されたテスト」です。

コードが変更されるたびに自動でテストが実行され、品質が担保されていることを即座に確認できる仕組みがなければ、安心してリリースすることはできません。

TDDは、この自動テストのスイートを開発プロセスの中で確実に構築していくための、極めて効果的なプラクティスなのです。アジャイル開発では「動くソフトウェアを継続的に提供すること」が重視されるため、TDDによる自動化されたテストスイートの利活用による品質確保と継続的なリファクタリングは非常に有効です。

だからこそ、現在の開発スタイルにおいて、TDDの価値は実証されており、多くのプロダクト開発の場で普及しているのです。

振る舞い駆動開発(BDD)との連携

振る舞い駆動開発(BDD:Behavior-Driven Development)は、アジャイル開発手法の一種であり、ソフトウェアの「振る舞い」を自然言語に近い形で定義し、それをテストとして利用する開発手法です。ビジネス関係者と開発者が共通理解を持つことを重視します。

BDDはTDDの思想を発展させた手法ともいわれ、TDDが「開発者視点でのテスト」に焦点を当てるのに対し、BDDは「ビジネス要求を満たす振る舞い」に焦点を当てます。BDDでは、「Given-When-Then」のような形式でシナリオを記述し、それをテストコードに変換するツールを使用します。

TDDはBDDの具体的な実装フェーズで活用されることが多く、BDDで定義された「振る舞い」を実現するために、内部の各コンポーネントをTDDで開発するという形で連携できます。BDDがシステム全体の振る舞いを定義するテスト駆動である一方、TDDは個々のユニットレベルのテスト駆動と考えられます。

このように、TDDは他の開発手法やテストアプローチと独立しているわけではなく、それぞれの長所を生かし、組み合わせて活用することで、より堅固で品質の高いソフトウェア開発を実現できます。

テスト駆動開発(TDD)のテストフレームワークおよびツール

TDDを実践するには、各言語に対応したテストフレームワークが欠かせません。ここでは、主要な言語で広く使われている代表的な無償で利用できるフレームワークを紹介します(図表5)。

言語 | 代表的なテストフレームワーク | 特徴 |

|---|---|---|

Java | JUnit | Javaにおけるデファクトスタンダード。シンプルで歴史も長い。 |

Python | pytest | シンプルな記法と強力な機能で人気。プラグインも豊富。 |

JavaScript | Jest | Facebook製。設定不要ですぐに使える手軽さが魅力。 |

Ruby | RSpec | BDD(振る舞い駆動開発)スタイルで、自然言語に近い形でテストを記述できる。 |

C# | NUnit | .NET環境で広く使われている、JUnitに影響を受けたフレームワーク。 |

図表5:TDDのテストフレームワーク

TDDをよりスムーズかつ効率的に実践するためには、テストフレームワークだけでなく、開発プロセス全体をサポートするさまざまなツールを活用することが推奨されています。

これらのツールは、テストの自動実行、コード品質の分析、テストデータの管理など、TDDの各フェーズを強力に支援します。

継続的インテグレーション (CI) ツール

コードの変更がリポジトリにプッシュされるたびに、自動でテストを実行し、フィードバックを即座に提供します。TDDとCIは非常に相性が良く、高品質なソフトウェアを継続的にデリバリーするための基盤となります。

例: Jenkins, CircleCI, GitHub Actions, GitLab CI/CD

カバレッジ測定ツール

テストによってどれくらいのコードが実行されたか(テストカバレッジ)を測定し、視覚的に表示します。テストの網羅性を把握するのに役立ちますが、カバレッジの数値だけを追うのではなく、テストの質を重視することが重要です。

カバレッジの関連記事はこちら:【連載】第4回:ソフトウェアテストそもそも話~グラフを見たら網羅せよ!(前編)~

例: JaCoCo (Java), Coverage.py (Python), Istanbul (JavaScript),Gcov(C,C++)

モック/スタブライブラリ

外部システムや複雑な依存関係を持つコンポーネントをテストする際に、それらの代わりとなる「偽のオブジェクト」(モックやスタブ)を作成するために使用します。これにより、ユニットテストの独立性を保ち、テストの実行速度を向上させられます。

例: Mockito (Java), unittest.mock (Python標準ライブラリ), Sinon.js (JavaScript)

静的コード解析ツール

コードのスタイルや潜在的な問題を自動的に検出します。リファクタリングの際に、コードの品質を維持し、一貫性を保つのに役立ちます。

静的コード解析ツールの関連記事はこちら:静的コード解析ツールとは?できることやお勧めのツールを紹介

例: ESLint (JavaScript), Flake8 (Python), SpotBugs (Java)

上記の他、テスト管理・テスト技法支援ツールの活用もTDDの効率化に有効です。テストケースの作成、実行状況の管理、結果の分析、さらにはテスト技法を活用した効率的なテスト設計を支援することで、TDDでカバーしきれない部分やテストプロセス全体の品質向上に貢献できます。

以下はベリサーブが提供しているツールの一部となりますので、ツール選定の参考にしてください(図表6)。

ツール名 | ツール概要 |

|---|---|

QualityForward | ソフトウェアテスト管理ツールで、テストケースやテスト結果の一元管理、リアルタイム集計、バグ管理システムとの連携などにより、テスト業務全体の効率化と可視化を支援します。テスト駆動開発(TDD)で生成されたテストケースの進捗管理などにも活用できます。 |

GIHOZ | テスト技法ツールで、デシジョンテーブルや状態遷移図など、熟練のテストエンジニアが利用するテスト技法を直感的に活用し、効率的かつ高品質なテストケース作成を支援します。TDDにおけるテスト設計の補助ツールとしても有効です。 |

InsighTest | 協調・探索型クラウドテストツールで、探索的テストを通じてチームで不具合や気付きを共有し、テスト活動を可視化します。TDDと併用することで、単体テストでは見つけにくい領域の品質向上に貢献します。 |

ConTrack | トレーサビリティ管理ツールで、要件、設計、テスト、実装といった開発成果物間の関係性を一元管理し、変更による影響範囲の特定や、品質の可視化を支援します。テスト駆動開発(TDD)で書かれたテストがどの要件を満たすのか、また仕様変更がテストにどう影響するかなどを明確にするために役立ちます。 |

図表6:テスト管理・テスト技法支援ツール一覧(ベリサーブ提供)

これらのツールを適切に組み合わせて活用することで、TDDのメリットを最大限に引き出し、開発プロセス全体の生産性と品質を向上させることができます。

テスト駆動開発(TDD)実践のためのお勧め書籍

TDDを体系的に学ぶには、良質な書籍から知識を得るのが近道です。ここでは、数ある書籍の中から特に評価が高く、初心者にもお勧めの5冊を厳選してご紹介します(図表7)。

書籍名 | 著者 | お勧めポイント |

テスト駆動開発入門 | Kent Beck | TDDの提唱者自身による原典。TDDの思想や哲学を深く理解できる必読の一冊。 |

テスト駆動開発 | Kent Beck | 具体的なサンプルコード(Java/Python)を使い、TDDのサイクルを実際に追いながら学べる実践的な入門書。 |

プロを目指す人のためのRuby入門 | 高橋 征義 | Rubyの入門書でありながら、TDDをベースに解説が進む構成で、プロの現場の進め方を学べる一冊です。 |

これからはじめるTDD テスト駆動開発入門 | 吉谷 愛 | ストーリー仕立てでTDDの基本的な進め方を解説。新人・若手のプログラマ向けでまさにこれから始める人にお勧めの入門書。 |

リーダブルコード―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック | Dustin Boswell | TDDの解説書ではありませんが、TDDで書かれたテストコードは「読みやすさ」が非常に重要になります。本書で良いコードの書き方、リファクタリングの基礎を学ぶことはTDDの実績において強力な助けとなるでしょう。 |

図表7:TDD実践のためのお勧め書籍

AIはTDDをどう変えるか?

GitHub CopilotのようなAIコーディング支援ツールの登場は、TDDの在り方にも影響を与えています。AIは、定型的なテストコードのひな型を瞬時に生成してくれるため、テストケース作成の負担を軽減できます。

しかし、AIがTDDを完全に代替するわけではありません。「どのようなテストを書くべきか」というテスト設計の根幹は、依然として開発者の思考に委ねられています。

AIはTDDを過去のものにするのではなく、開発者を面倒な作業から解放し、より本質的な「何をテストすべきか」という創造的な活動に集中させてくれる強力なパートナーになると考えられます。

テスト駆動開発(TDD)でテストしやすい設計を身に付けよう

この記事では、TDDの基本的な概念から、具体的なやり方、メリット・デメリット、そして実践的な学習方法までを網羅的に解説しました。

TDDは、単にテストを先に書くというだけのテクニックではありません。TDDによって生み出される整然としたテストスイートは、あなたとあなたのチームにとって、最も信頼できる「セーフティネット」であり「生きた仕様書」となるでしょう。

TDDの導入を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしていただきたいと思います。

この記事は面白かったですか?

今後の改善の参考にさせていただきます!

-portrait.webp)