ビジネス

【連載】第5回:ソフトウェアテストそもそも話~三角形問題の歴史(前編): 誰が「マイヤーズの三角形問題」を作ったのか~

目次

「HQW!」の読者の皆さん、こんにちは。辰巳敬三です。

この連載コラムでは、ソフトウェアのテスト技術や品質技術の歴史を紹介しています。

前回は、「グラフを見たら網羅せよ!」と題して制御フローテストの歴史を解説しました。

今回は、少し趣向を変えて、テストの題材としてよく知られる「マイヤーズの三角形問題」を取り上げます。

ソフトウェアのテストに関わる方なら、「三角形問題」と聞けば「ああ、マイヤーズの本に載っているあの問題ね」と思い当たる方が多いのではないでしょうか。

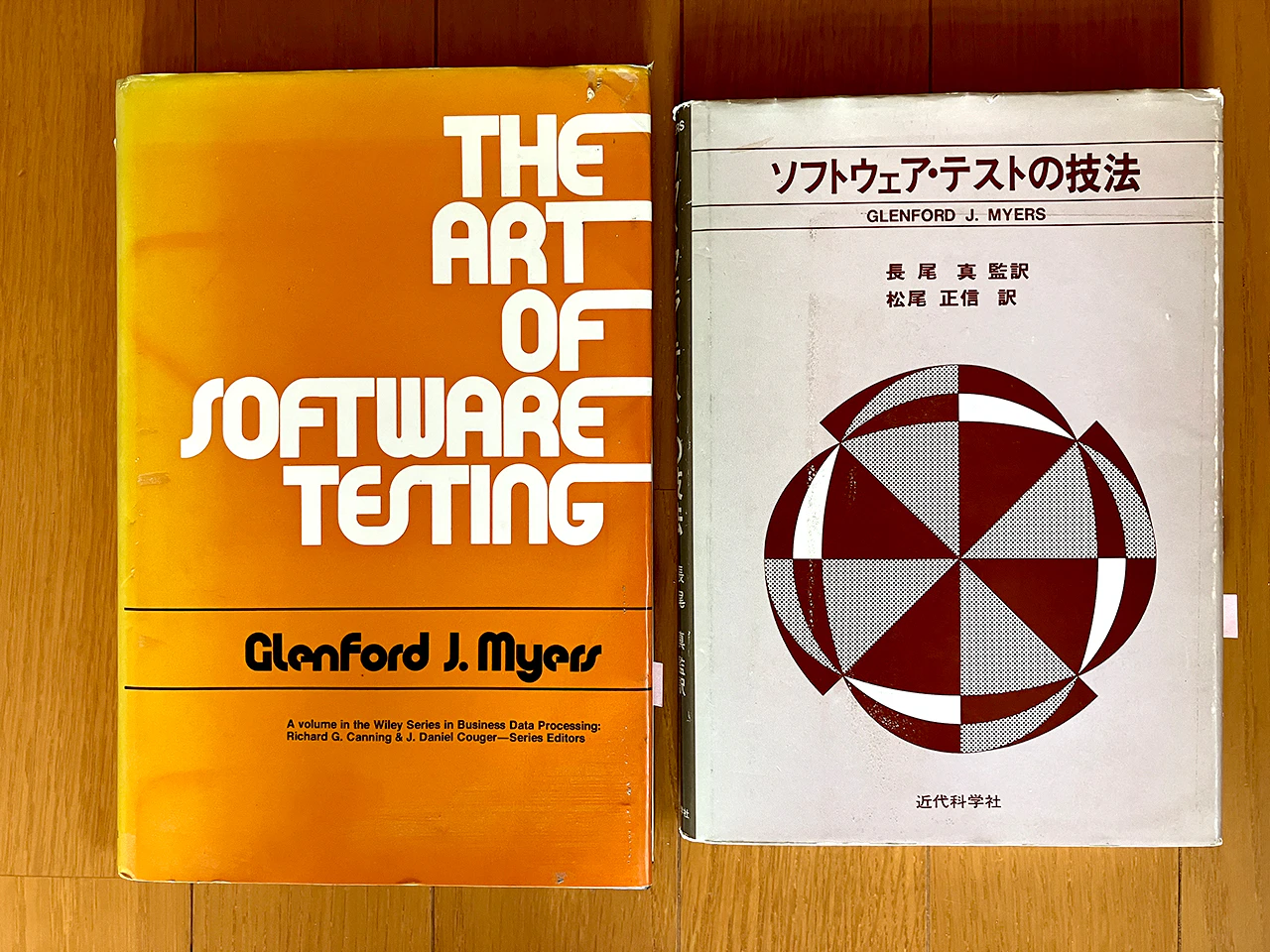

マイヤーズの三角形問題とは、三角形の三辺の長さを表す三つの整数を入力し、それが不等辺三角形・二等辺三角形・正三角形のどれに当たるかを判定して表示するプログラムに対して、テストケースを作成してみるという課題です。Glenford J. Myers(以下、Myers)が1979年に出版した著書『The Art of Software Testing(ソフトウェア・テストの技法)』[1] の冒頭、第1章「自己診断テスト」でこの問題を提示し、読者に自己評価を促しました。

三角形問題は、特定の業務知識を必要とせず、誰にでもイメージしやすい題材のため、多くの論文や書籍、教育や研修で例題として用いられています。しかし、実際にテストケースを考えてみると、意外に見落としやすい条件があり、「なるほど」と思わせる教材でもあります。

では、「そもそも」この三角形問題を最初に考案したのは誰なのでしょうか。「マイヤーズの」と呼ばれているくらいだからMyersだろうと思いがちですが、調べてみると実はそうではありませんでした。

この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると

続きをお読みいただけます。

-portrait.webp)