Technical Information

国際標準化団体ASAMにおける自動運転検証の標準化

ー実績と現在および将来ー

自動車業界内で標準化を進めるASAMでは、OEM、サプライヤー、ツールベンダー、サービスプロバイダー、研究機関などからなる国際的なメンバーに中立的な協働プラットフォームを提供し、非競争な領域における実装レベルの標準を策定しています。本稿では、その実績から自動運転検証に関わるASAM標準のあらまし、さらにASAMにおける標準化プロセスのポイントなどについて説明します。

※この記事は、『Veriserve Mobility Initiative 2024』の講演内容を基にした内容です。

ASAM

Representative of ASAM Japan

庄井 美章 氏

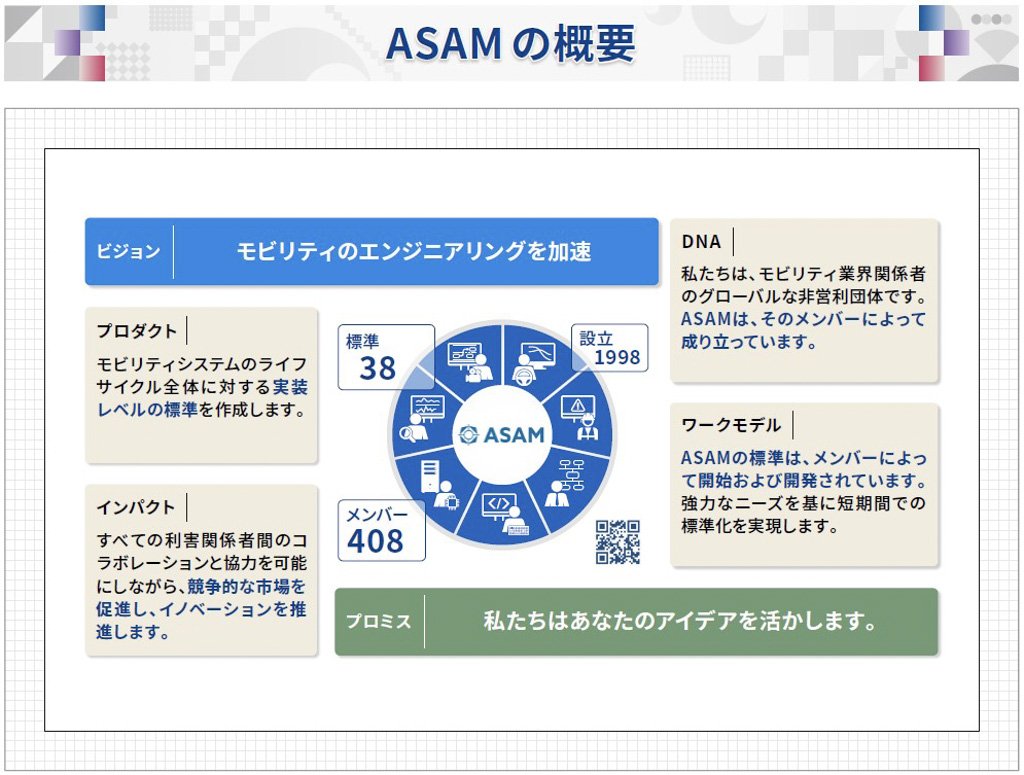

ASAMとは

ASAM(Association for Standardization of Automation and Measuring Systems=自動化システムと測定システムの国際標準化団体)は、1998年にドイツで立ち上げられた国際的な共益団体(日本で言うところの非営利の一般社団法人に相当)です。メンバーはOEM、サプライヤー、ツールベンダー、サービスプロバイダー、研究機関などで構成され、各利害関係者間の協働を可能にするべく一般的で非競争的な課題を特定し、共に解決する実装レベル※の標準を作成します。標準化された規格はメンバー間で共有され、業界全体のイノベーション推進と競争市場の活性化促進に寄与します。

※ASAMは(ISO/SAE等のプロセスレベルの標準ではなく)実装=implementationレベルの標準に焦点を合わせています。

図表1:400社以上が加盟する国際標準化団体。あらゆる利害関係者間が協力しながら競争市場の促進とイノベーション推進に貢献している。

ASAMの標準規格は、車両全体の開発とテストのためのインターフェース、プロトコル、ファイル形式、およびデータモデルなどを定義しており、現在ではシミュレーション、測定、キャリブレーション、テスト自動化で使用される多くのメジャーなツールがASAM標準に準拠しています(今日の車の90%以上がASAMの技術を採用)。また、自動運転に関わる多くのメンバーが利害関係を超えてASAMに参加しており、後に説明するASAM OpenX(ASAMが策定したオープンスタンダードシリーズ)もこれらメンバーにより協働で開発されました。

■日本におけるASAM

前述したようにASAMはドイツで生まれた組織ですが、この10年の間に日本でも活動の場を広げ、現在ではドイツに次いで世界で2番目の大きなコミュニティへと成長しました。

歴史をさかのぼれば、ASAM標準を理解するための共同学習アプローチとしてJAIG(Japanese ASAM Interest Group)が立ち上げられたのが2012年のこと。その後約2年間の活動を経てASAMの有益性が理解され、やがて国内OEMが中心となって協働コミュニティが形成されていきました。

2018~2020年には、アイデアから完成まで完全に日本のメンバーで作り上げた最初の標準規格ASAM HMS(HEXファイル管理システム)をリリース。2021~2024年には、日本で開始され、国際的な参加を含んだ最初の標準ASAM SCDL(安全コンセプト記述言語)が誕生。また後に紹介するASAM OpenMATERIALなども日本のメンバーのアイデアが非常に重要な役割を果たした規格です。

自動運転領域とASAM OpenX

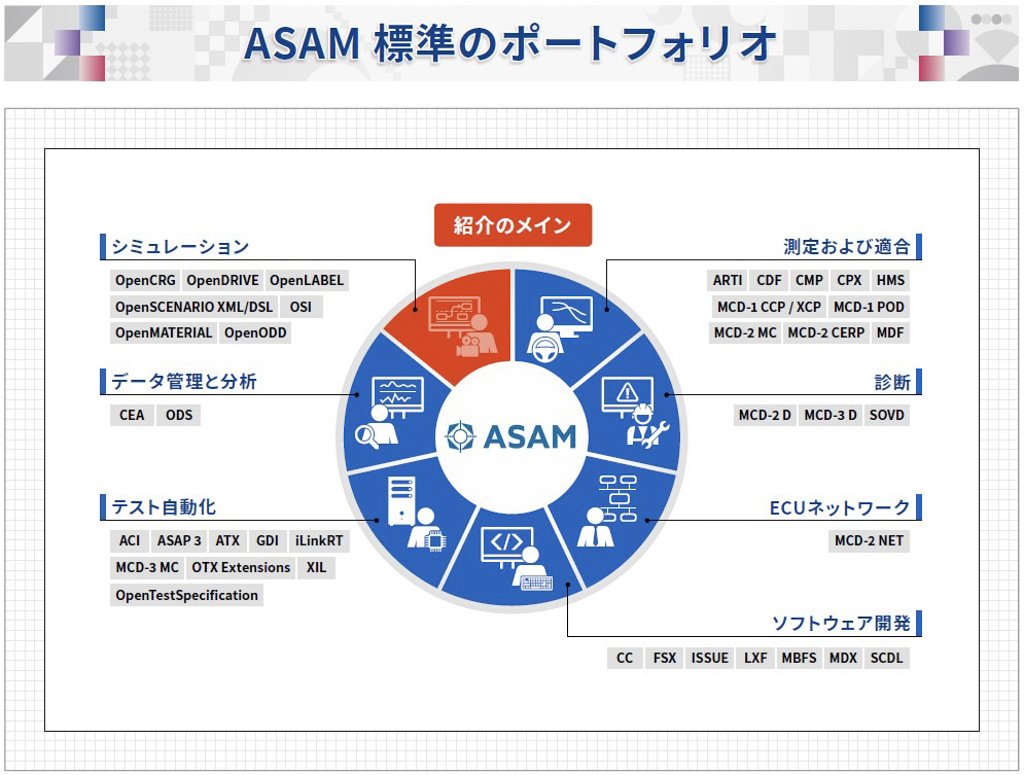

■ASAMがカバーする標準化領域

図表2は、ASAM標準の適用領域を示したものです。大きく7つの標準領域があり、上から右回りに「測定および適合」「診断」「ECUネットワーク」「ソフトウェア開発」「テスト自動化」「データ管理と分析」と続き、最後が「シミュレーション」となっています。それぞれの領域に応じてASAM標準が存在していますが、本稿ではシミュレーション領域における標準規格(ASAM OpenXシリーズ)にフォーカスして紹介します。

図表2:ASAM標準は車両の実装領域をカバーしている。

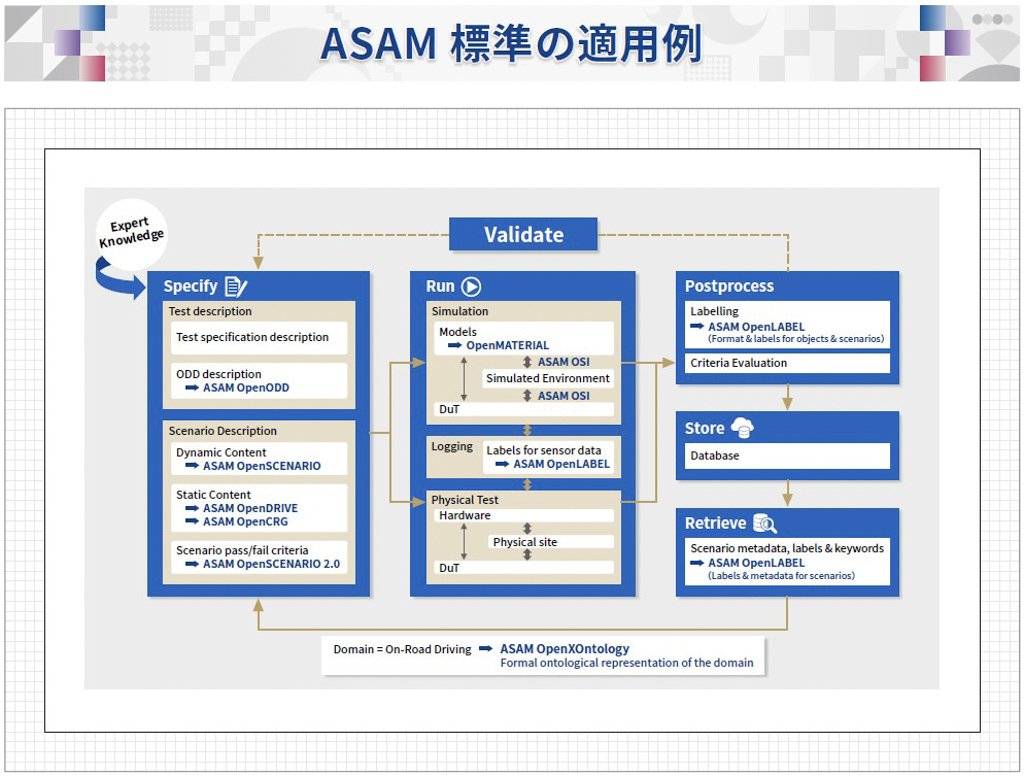

■シナリオベースの検証におけるASAM標準の適用例

図表3は、シナリオベースの検証(シナリオを作成し、実行・評価し、さらにPostprocessに回してその評価データを基にもう一度テストの規格を決めていくような一連のワークフローを例示)におけるASAM OpenXの適用例をまとめたものです。

このうち、シナリオ作成に当たる部分に適用されるのがASAM OpenODD、ASAM OpenSCENARIO、ASAM OpenDRIVE、ASAM OpenCRG等の標準規格です。

テスト実行・検証に当たる部分ではOpenMATERIAL、ASAM OSIなど、またPostprocessについてはASAM OpenLABELという標準規格が適用されます。

自動車のような大きなシステムでシナリオベースの検証を行う場合、インターフェースに関わるほぼ全ての部分でASAM標準が適用されると言えます。

図表3:インターフェースに関わるほぼ全ての部分でASAM標準が適用されている。

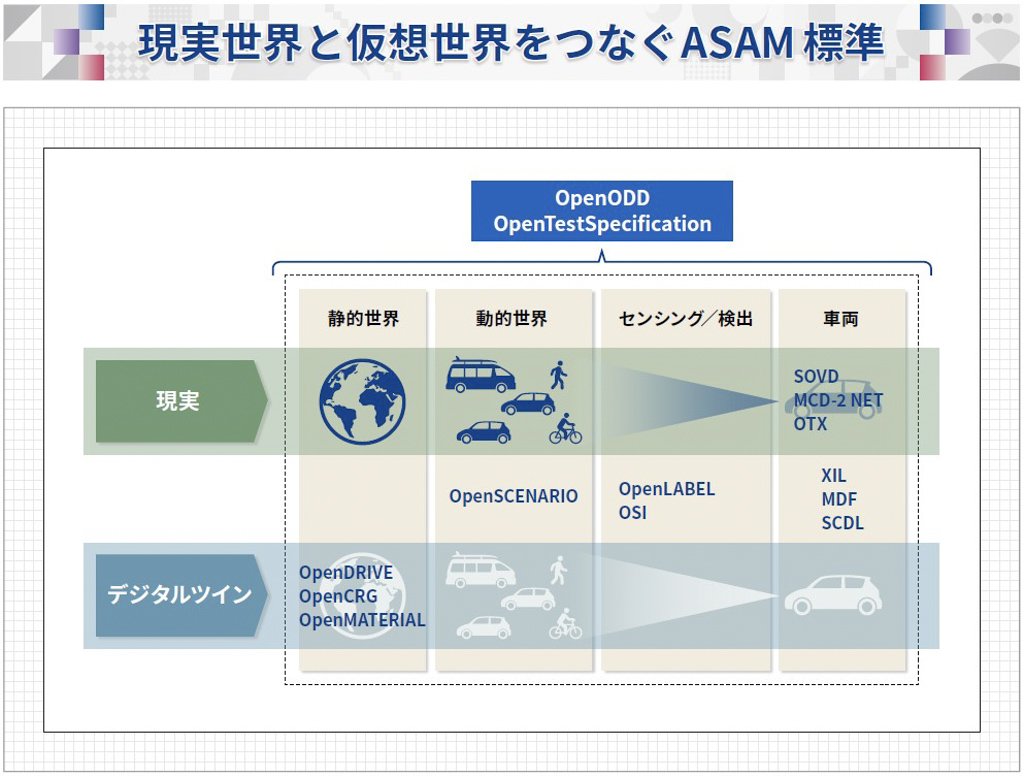

また、図表4は現実と仮想環境(デジタルツイン)の関係とASAM標準の位置付けをまとめたものです。自動運転の検証については仮想環境での検証が必要になってきますが、ASAM標準では、 OpenDRIVE、OpenCRG、OpenMATERIALが適用され、さらにOpenSCENARIOは実世界での使用も可能と考えられます。このことからASAM標準は現実と仮想環境における双方のインターフェースとして有効であると言えます。

図表4:ASAM標準は現実と仮想環境、双方のインターフェースとして有効である。

ここからはASAM標準がどのように役立てられているかについてそれぞれ紹介していきます。

■ASAM OpenDRIVE

歴史的に最も古い標準規格がASAM OpenDRIVEです。

これは道路ネットワークの記述についての標準規格で、元は民間企業(ダイムラー)を中心にオープンフォーラム系で進められていた規格(Daimler DRIVE)でしたが2018年にASAMに移管されました(ASAM初のOpenX標準)。

静的な道路網のネットワーク(道路、車線、および道路標識などを含む)を記述するためのファイル規格で、ドライビングシミュレーションなどに適用されます。

■ASAM OpenCRG

次に、路面上の状態を記述するための標準フォーマットとなるのがASAM OpenCRGです。こちらはドライビングシミュレーションやNVH(騒音・振動・ハーシュネス)シミュレーション、仮想の耐久試験等を行う際の運動データの基となるCRG(Curved Regular Grid)を記述するためのフォーマットです。ASAM OpenDRIVEの下位標準(ASAM OpenDRIVEを補完する規格)という言い方ができます。こちらも民間企業(ダイムラー、BMW、アウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンなど)による共同の取り組みとして始まり、2018年に他のOpenX標準とともにASAMに移管されました。

■ASAM OpenSCENARIO XML

ASAM OpenSCENARIO XML(Extensible Markup Language)は、バーチャルテストドライブのシミュレーションに使用するシナリオの動的要素を記述する標準規格です。ドライバーのアクション(先行車を追い抜く、あるいは車線変更など)や歩行者・自車両以外の交通シチュエーションなど、動的なシーン情報を含むシナリオを時系列にストーリーベースで記述(XML形式)します。

■ASAM OpenSCENARIO DSL

ASAM OpenSCENARIOには、他に、ドメイン形式で記述されたASAM OpenSCENARIO DSL(Domain Specific Language)があります。

「XML」がパラメータ化された論理的および具体的なシナリオを対象としているのに対して、「DSL」はパラメータ化された抽象的および論理的なシナリオに適しています。ストーリーボードのようなシナリオを書くのではなく、「どこからどこまでを検証領域にするのか」といったパラメータだけを決めた上で、網羅的・自動的に検証していくカバレッジテストのためのシナリオ技術として考案されました。

■ASAM OpenLABEL

ASAM OpenLABELは、実測によって得られたセンサーデータをラベリングすることで、これを基にシナリオ生成することを目的とした標準規格です。センサーデータに注釈(annotation)・タグ付けをし、後工程における分類や検索を容易にする他、カメラの個別ピクセルデータを複数フレームにわたってラベリングすることも可能です。

この標準規格はこれまで紹介してきた規格とは異なり、完全にASAMオリジナルとして開発された規格です。

■ASAM OSI

前項までは検証シナリオの作成や準備に関わる標準規格について紹介してきましたが、こちらはシミュレーション実行時に適用される規格です。

シミュレーション実行する時、バーチャルで作成したセンサーモデルと、それを基に実際に自動運転の駆動制御を決定する車両制御モデル側をつなぐインターフェースを定義した標準規格がASAM OSI(Open Simulation Interface)です。

この規格はセンサー単体のシミュレーション検証、車両システム全体のシミュレーション検証などに適用されます。元はBMW OSIとしてオープンフォーラム団体で策定した規格でしたが、後にASAMに移管されました。異なる検証環境間でシミュレーションモデルデータを交換するためのソリューションを提供し、高い市場浸透率を誇っています。

■ASAM OpenODD

自動運転システムが作動する前提となる走行環境条件を運行設計領域(Operational Design Domain=ODD)と呼んでいますが、ASAM OpenODDはこの「ODD」の記述フォーマット(ODDの条件付けを記述)に関する標準規格です。

当初は自動運転のバーチャルシミュレーション検証のみを対象として標準化をスタートしましたが、その後実車におけるODD記述への対応が検討されたことにより、現在はまだ策定途中となっています(リリース予定は2025年)。

ASAM OpenODDに関心を持つメンバーは多くの分野(OEM、規制当局、ツールベンダー、シミュレーション、安全性など)にわたっており、さまざまなニーズが挙げられています。

現在協議中のプロジェクト

現在開発が進められている標準・ツールのプロジェクトについても簡単に紹介しておきましょう。

■ASAM OpenMATERIAL & 3Dモデル構造

自動運転に使われるセンサー(カメラ、LiDER、Radar)に対する対象物の物体特性を記述するためのフォーマットです。

仮想空間におけるAD/ADASの評価では、対象物(3Dモデル)がセンサーに対してどういう形で反応するかという対応構造あるいはパラメータをAsset(資産)として残していく必要があります。

これまでさまざまなシミュレーションプラットフォームの中で3DモデルのAssetは多数存在していますが、センサーのシミュレーションに必要な物体特性のパラメータが付いた形で標準化されたものはありませんでした。ASAM OpenMATERIAL & 3Dモデル構造は、これを標準化して流通させることで、資産として各種プラットフォーム上で利用可能にすることを目的としています。

こちらは2024~2025年には標準化作業を終えリリースされる予定です。

■ASAM Quality Checker

こちらは標準規格ではなくASAM標準のチェックツールです。

これまで紹介してきたASAM標準に沿った記述ファイルは多くのユーザーおよびベンダーによって作成されており、その互換性の担保が課題になっていましたが、これをチェックするためのツールがこのQuality Checkerです。例えば、A社のツールとB社のツールでOpenDRIVEなどの標準化ファイルが相互で運用できるかどうかをチェックできます。これによりASAM標準の幅広い使用を促進し、異なるシステム間の互換性を向上しようというものです。

■ASAM OpenX standards in offroad applications

このプロジェクトでは、建機・農機などオフロードでのユースケースを対象とした場合、既存のOpenX標準規格にどのような追加拡張が必要になってくるのかを協議しています。現在は標準規格を決める前のコンセプトレベルの協議プロジェクトが行われています。

■ASAM OpenTestSpecification

ASAMにはテスト・検証に関わる標準規格としてASAM OTX、ODS、XILありますが、これらを自動運転検証に向けて拡張すべく現在協議を進めているところです。

ASAMの標準開発プロセス

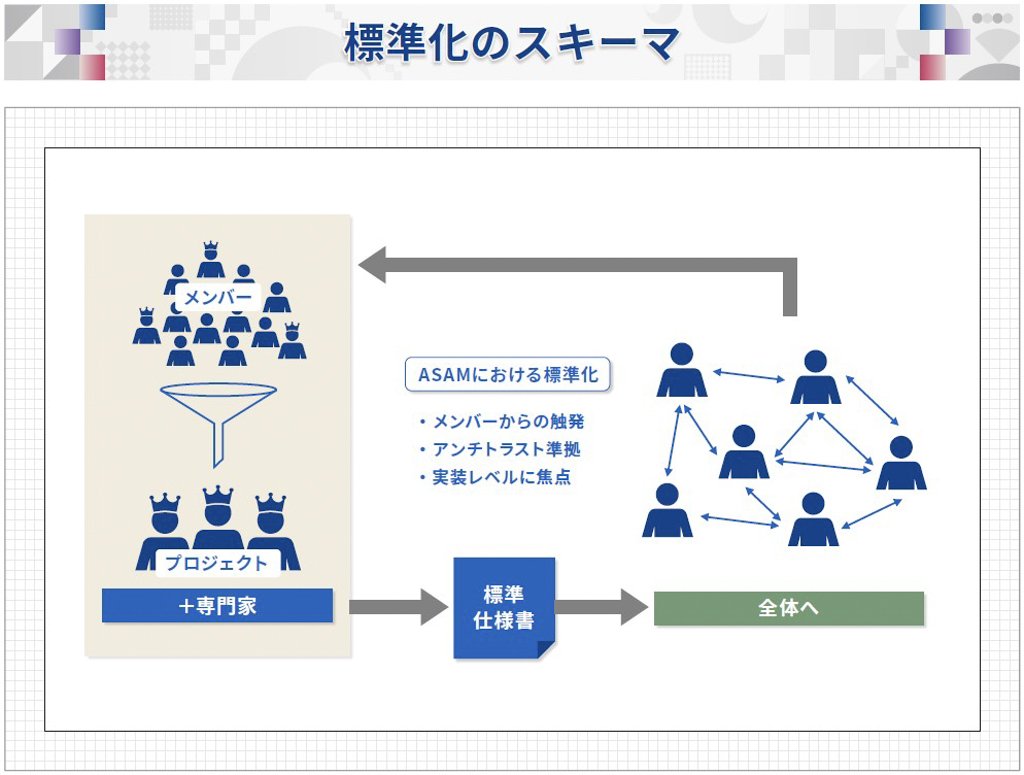

ASAMの標準はいずれもメンバー主導で進められ、構想および決定も全てメンバー企業が行います。メンバーからのアイデア・提案をベースに、専門家が加わって標準化プロジェクトが構成されます。プロジェクトは次の5つのフェーズから成ります。

- ・IDEA(アイデア創出)

- ・ROPOSAL & ENROLLMENT(提案・参加)

- ・DEVELOPMENT(作成)

- ・REVIEW(レビュー)

- ・RELEASE(リリース)

プロジェクトで協議されるのは非競争の領域に限られ、課題について全ての利害関係者の間でオープンな意見交換が求められます。

完成した標準規格は標準仕様書としてまとめられ全てのメンバーで共有、さらにこれを使ったツールとツールチェインによって業界全体の発展に寄与していく、これが1998年から一貫して続くASAMのスキーマです。

図表5:全てのプロジェクトはメンバー主導。強力なニーズを基に短期間での標準化を実現する。

ASAMの価値とは

ASAMは自動運転の検証について非常に広い領域で標準化を進めてきました。改めてASAMの価値、ASAMに参加する意味とは何かと考えると、そこにはさまざまなポイントが挙げられます。

まずASAMの資産ですが、7つの領域において38の実装レベルの標準規格がリリースされ、いずれも定期的に更新するなど必要に応じた柔軟な対応を行っています。

メンバーは全ての標準資産に無料でアクセスでき、規格を活用することでビジネス効率の向上に生かすことができます。

またイベント、委員会、技術ミーティングへの参加を通じて、同じ目的を持ったメンバー同士で交流したり、将来の標準規格を提案したり、標準規格の作成にメンバーとして関与することもできます。

つまり自動運転検証における標準を支える、あるいは利用する上で最適なインフラとプロセスがASAMにはあり、ここにこそASAMの価値があるのではないかと考えます。

おわりに

この記事をシェアする