Technical Information

小型人工衛星打上げロケットZEROの開発現場の今

観測ロケットMOMOで国内民間企業単独として初めてとなる宇宙空間到達を達成したインターステラテクノロジズ株式会社(以下IST)。現在は安価で高頻度な打上げを可能とする小型人工衛星打上げロケットZEROの開発・製造、さらには国内初のロケット×通信衛星の垂直統合サービスの実現を目指しています。

本稿では、ISTにおけるロケット開発の現状に加えて、アビオニクス・ソフトウェアの開発および品質担保の考え方などを紹介します。

※この記事は、2024年11月の『ベリサーブ アカデミック イニシアティブ 2024』の講演内容を基にした内容です。

インターステラテクノロジズ株式会社

代表取締役 CEO

稲川 貴大 氏

ISTについて

■小型人工衛星ロケットZERO

ISTでは、「世界で選ばれる宇宙のインフラをつくる」というミッション、「誰もが宇宙に手が届く未来」というビジョンを掲げて活動しています。

2017年に観測ロケットMOMOの初号機を、2018年に同2号機、2019年には単独の民間企業としては国内で初めて宇宙空間に到達しました。さらに2021年には1カ月の間に2機連続で打上げに成功(宇宙空間到達)するなど実績を打ち立てました。

ZEROは、液体燃料と酸化剤を別々のタンクに貯蔵し、適宜混合して燃焼させ推力を発生する二段式の液体ロケットで、近年の市場拡大を牽引している小型サイズの衛星をターゲットにした小型ロケットです。燃料にメタン※、液体酸素を使用している点はISTならではの特徴です。

※燃料となるメタンは地元北海道で採れる牛(の糞尿)由来のバイオ燃料。純度が高く、手に入りやすく、さらにカーボンニュートラルに貢献できるメリットがある。

ZEROのもう一つの特徴は設計内製率の高さです。設計、生産技術、試験、品質管理の全てを内製しており、これは言い方を変えれば、コアとなる技術を自社内にしっかり持っているということになります。

このことはロケット開発における競争力強化に非常に重要な意味を持ちます。宇宙に物を運ぶためには、さまざまな最適化、合理化、そして革新的な技術が必要となりますが、これを実現するには自分たちでコアとなる技術を保持していることが必要不可欠だからです。

■急速に事業規模を拡大

ISTの事業の出発点は2005年の、宇宙エンジニア、科学ジャーナリスト、作家らの有志による民間宇宙開発組織「なつのロケット団」結成にさかのぼります。その後、2013年にインターステラテクノロジズとして事業を開始しました(本社:北海道大樹町)。最初は少人数で始めたプロジェクトでしたが、現在では200名を超えるメンバーを擁するまでに成長しています。東京・福島・帯広(北海道)に支社を開設し、現在はZERO量産化に向けた東北支社を建設するなど生産拠点体制も拡大・強化しています。北海道大樹町にある北海道ペースポート(HOSPO)内には自社のロケット発射場・実験場を保有していますが、現在はZEROの打上げで使用する新たな発射場の整備が進んでいます。HOSPOは民間企業・大学研究機関に開かれた商業宇宙港です。

事業規模についてもこの1年で大きく進展しました。シリーズEラウンドで31億円の資金を調達(同ラウンドに参画するSBIグループ、NTTドコモ、りそな銀行などからの支援)した他、文部科学省の「SBIRフェーズ3」に採択(ステージゲート審査通過により66.3億円を交付)されました。さらに、輸送・超小型衛星ミッション拡充プログラム「JAXA-SMASH」で優先打上げ事業者に選定され基本協定を締結し、スタートアップなどによる宇宙輸送サービスの事業化について支援いただける運びとなりました。

■高まる宇宙ビジネスの需要と課題

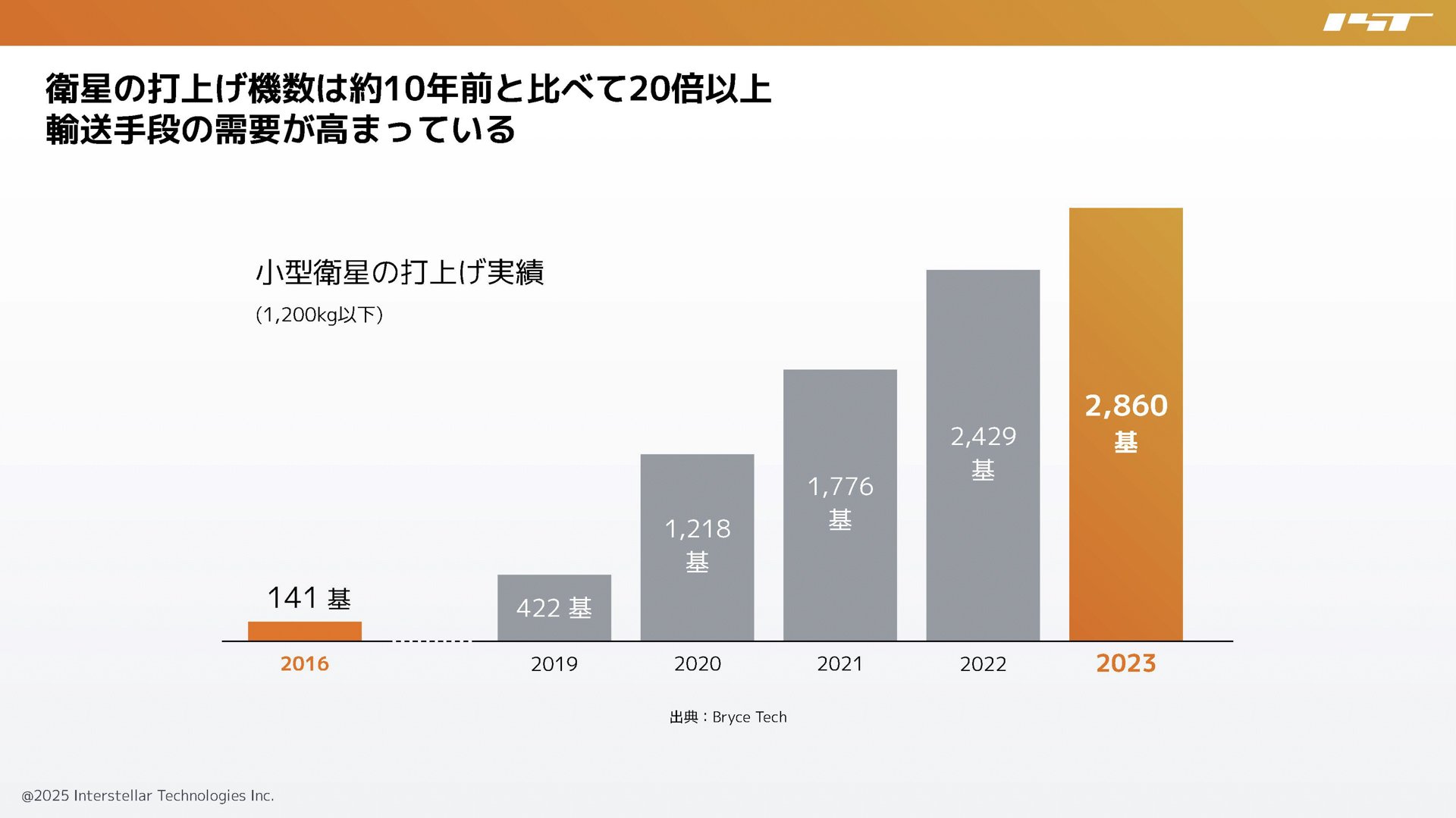

ロケットや衛星といった宇宙ビジネスの需要は一般の方だとイメージが湧きにくいかもしれませんが、実際には2010年代頃から急激に高まっています。例えば、小型人工衛星(1,200kg以下)の打上げ実績を見ると、2016年には141基、これに対して2023年には2,860基と、10年弱で約20倍になっています。こうしたトレンドは今後さらに加速していくものと見られます(図表1)。

一方、人工衛星を宇宙に運ぶロケット数はどうかというと、需要に対して圧倒的に不足しています。特に日本のロケット不足は顕著で、2023年のデータを見ると、アメリカが年間100回以上、中国も年間60回以上の打上げ実績があるのに対し、日本はわずか3回。他国に比べて一歩も二歩も遅れてしまっている現状があります。

出典:Bryce Tech

図表1:衛星の打上げ需要は約10年前と比べて約20倍増加。今後ますます増加が見込まれ、人工衛星の輸送手段としての需要が高まっている

このロケット打上げには高過ぎるコストの課題も指摘されています。衛星の輸送サービスとして事業化していくためにはコスト低減化が不可欠です。ISTとしては、打上げ費用8億円程度(量産時)の安価のロケット開発を進め、高頻度に打ち上げられる環境を作り、これを輸送サービスとして事業化するのが狙いです。

現在はZEROの打上げに向けた各コンポーネントの設計・製造・試験を行っている最中で、今後は統合/ステージ試験を経て初号機打上げへと進んでいきます。

どこでも・誰でも・何とでもつながる世界へ

これからの事業展開として、ISTはロケット事業を中心としながらも、その先の通信衛星事業を見据えた垂直統合ビジネスを目指しています。近未来に向け、「世界中どこでも、誰でも、何とでもつながる」という世界を実現していくためには宇宙を使わなくてはなりません。

しかし、従来の大型衛星(衛星通信1.0)やSpace XのStarlinkに代表される小型衛星コンステレーション(衛星通信2.0)にはそれぞれ課題(遅延、回線が細い、地上局アンテナが必要など)があり、これらを打破する革新的な技術が求められています。

こうした中、ISTではコンステレーション&フォーメーションフライトによる衛星通信サービス「衛星通信3.0」の実現に向けてプロジェクトを進めているところです(図表2)。スマートフォンや自動車などの地上端末と直接つなぐことができる、高速かつ大容量の次世代ブロードバンド通信の実現に向けて開発をしています。フォーメーションフライトというのは、超小型サイズの人工衛星群を編隊飛行させ、巨大なアンテナ機能を作る革新的な技術で、これにより安定した通信サービスを提供しようというものです。

図表2:ISTが目指す人工衛星を利用した高速ブロードバンド通信のイメージ。超小型サイズの人工衛星群がアンテナの機能を持っている

アビオニクス・ソフトウェア開発について

ここからはアビオニクス・ソフトウェアの開発状況について紹介します。

■アビオニクスとは

アビオニクスというのは「アビエーション(航空)」と「エレクトロニクス」の合成語で、航空機やロケットに搭載される電気・電子機器を指します。ロケットを正しく飛ばすために必要な機器であり、人間に例えるなら頭脳や目・耳に当たります。

アビオニクスの技術領域には、回路設計からFPGA設計、ソフトウェア設計(組み込みソフトウェア)、筐体設計、電装設計、さらにはバッテリ・電源回路設計まで含まれます(図表3)。

図表3:アビオニクスはロケットを制御するための電子機器。各機器が体の臓器だとすると、それらをつないで状態を把握し指令を出すアビオニクスは、いわばロケットの頭脳と神経に当たる

■ZEROに搭載されるアビオニクス機器

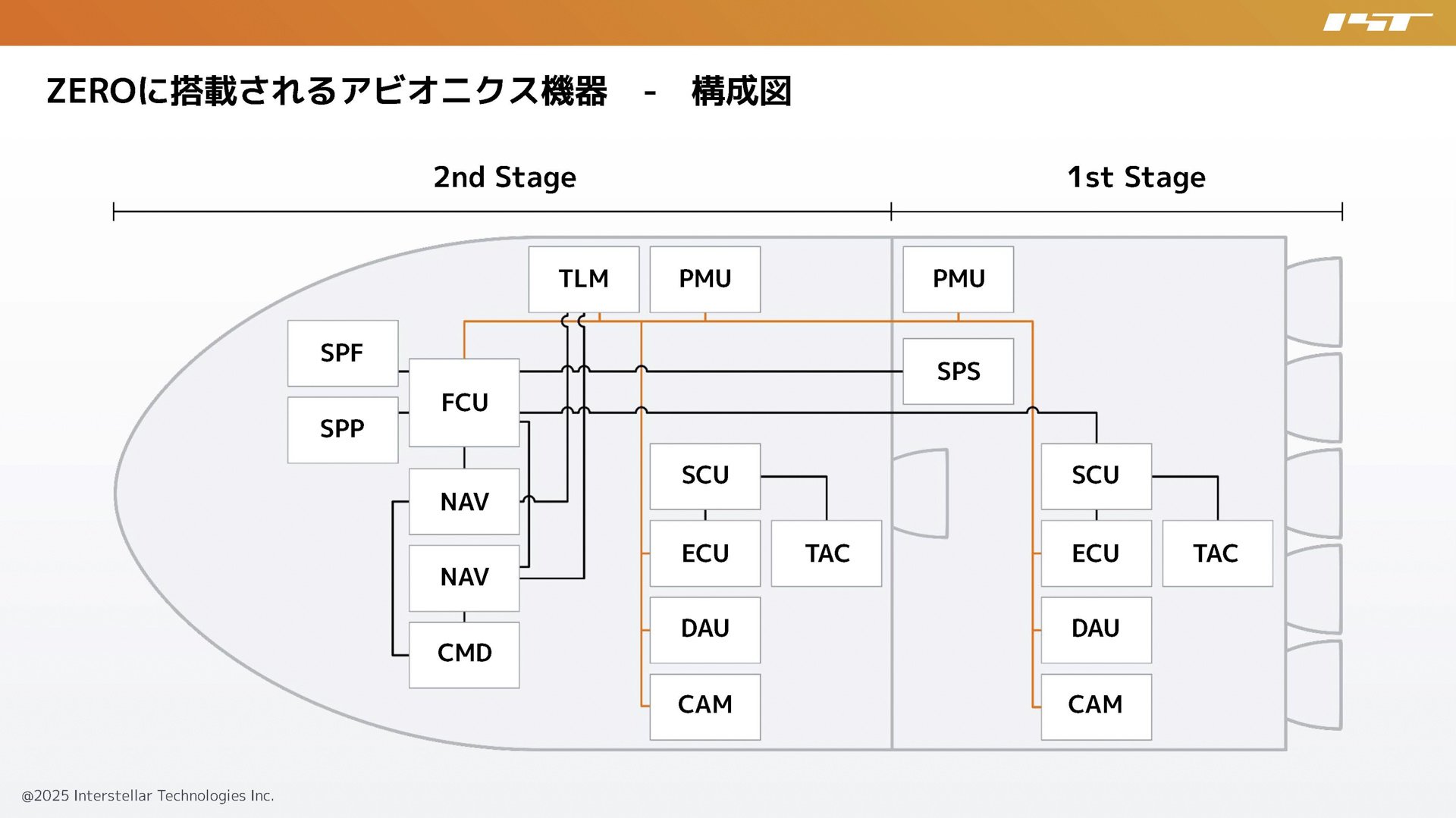

図表4は、ZEROに搭載されるアビオニクス機器の構成を示したものです。FCU(フライトコンピュータユニット=誘導制御演算・機体制御等)やECU(エンジン制御ユニット)、DAU(センサ計測ユニット)など、さまざまな機能を箱(基盤など)として用意し、各々が通信しながら各機能を満たしていきます。

特にロケットの場合、途中で機体を切り離しながら飛んでいくこともあり、頭脳部分に当たるFCUは2段目(2nd Stage)に搭載するなど各機能を分散制御します。

ISTでは、ハードウェア・基盤回路や筐体(強い振動にさらされるため重要)を自社開発している他、デバッグや環境試験、シミュレータでの検証なども自社内で行っています。

図表4:ロケットは打上げ後、不要となった機体を切り離すため、各機器も必要に応じて1段目(1st Stage)・2段目(2nd Stage)に分散搭載される

■段階的な開発

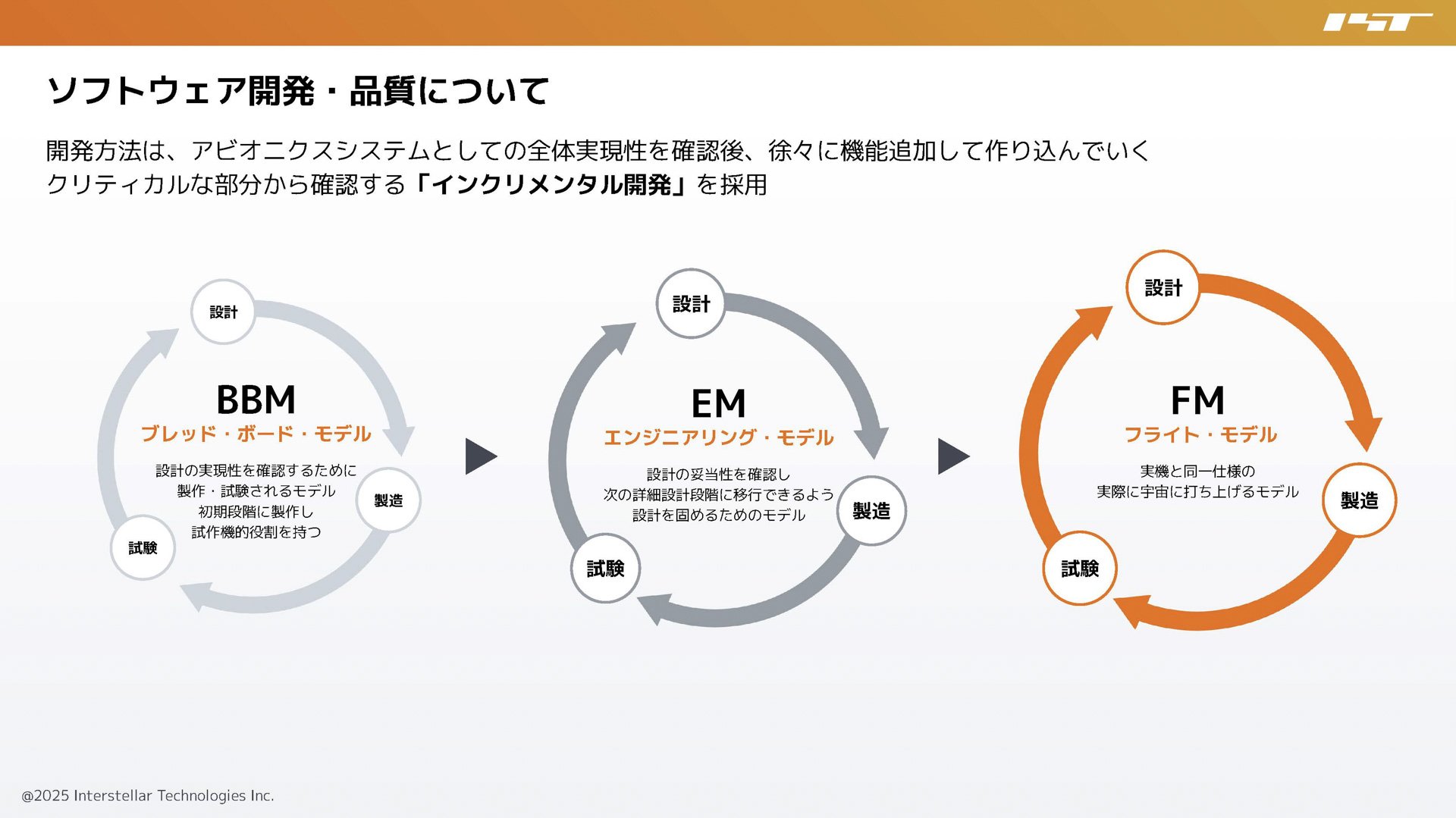

いきなりフライト用ロケットを作るわけではなく、設計の妥当性を繰り返し検討しながら、段階的に開発を進めるのもロケット開発の特徴です。

具体的には、BBM(ブレッド・ボード・モデル=設計実現性を確認するモデル)、EM(エンジニアリング・モデル=機能・性能・環境試験を実施し設計の妥当性を確認するモデル)、そしてFM(フライト・モデル=実際に打ち上げるモデル)と3段階で進みます。

この開発手法はインクリメンタル開発と呼ばれ、図表5のように初めは「小さく」設計・製造を行い(BBM)、アビオニクスシステムとしての全体実現性を検証した後、設計・製造を繰り返し、検証精度を上げながら、EM、FMへと仕上げる開発手法です。

図表5:アビオニクスシステムとしての全体実現性を確認後、徐々に機能追加して作り込んでいく

■ISTだからできること(全体最適化)

ISTの開発と国が開発してきた基幹ロケットの開発はどこが違うのでしょうか。

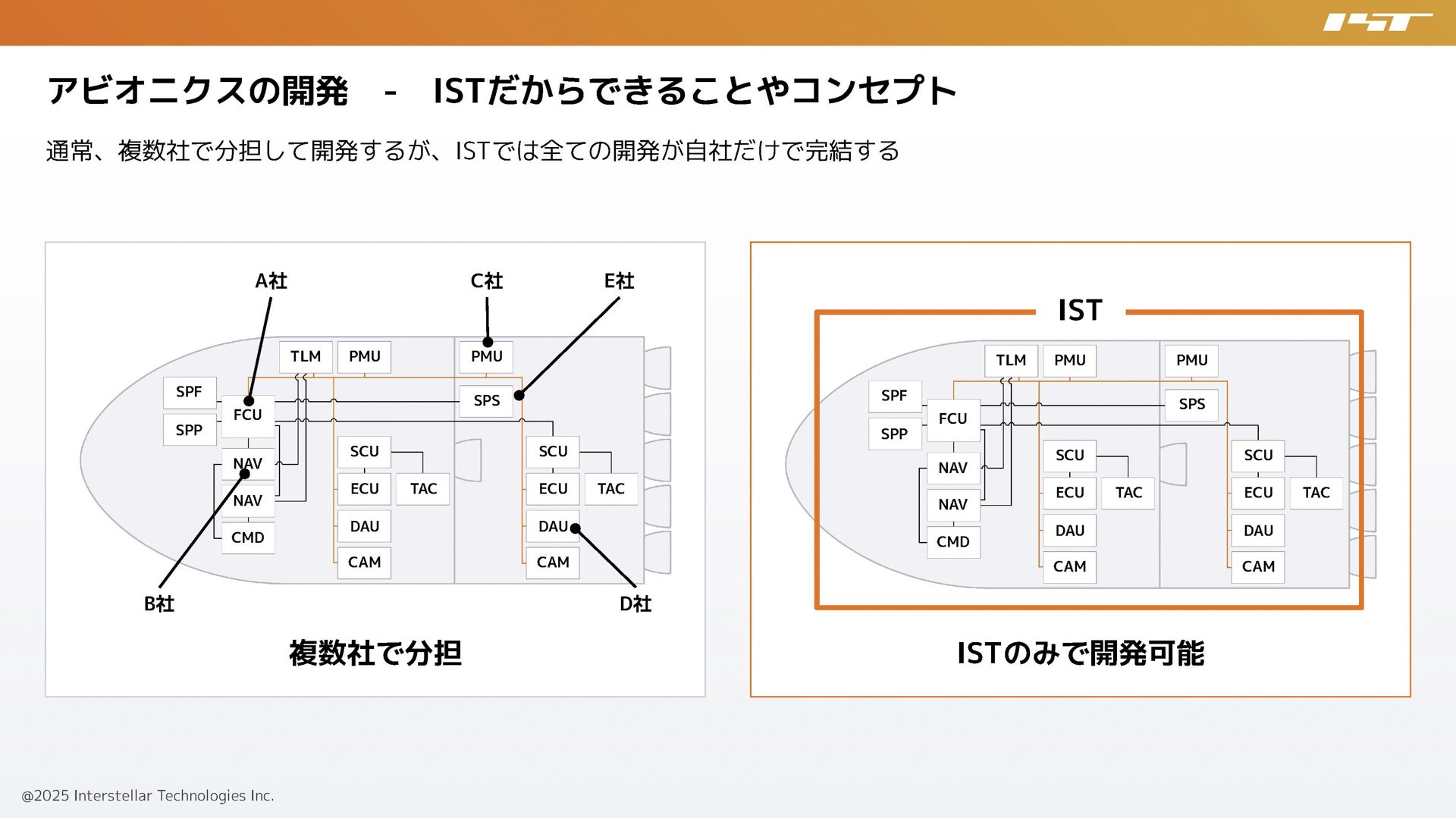

従来の基幹ロケットではいくつかのメーカーがそれぞれの部品・機能について分担しながらそれぞれのコンポーネントを開発してきました(各メーカーのソフトウェア担当者は1~2名程度)。これに対してISTのZERO開発では、多くの部品・機能を自社内で開発しており、その設計内製率の高さ故にソフトウェア開発リソースの全てを自社内に共有できます。また各コンポーネントに担当者はいるものの、ソフトウェア担当者全員で関わり理解する点も当社の特徴です。こうしたことから得られる最大のメリットは、「全体最適化」の視点を持つことができることです(図表6)。

図表6:基幹ロケット(図左)では各メーカーがそれぞれのコンポーネントを開発するが、IST(図右)ではアビオニクス開発を自社内で行い、各コンポーネントについてもソフトウェア担当者全員で関わり理解する

全体最適化のメリット、そしてISTならではの開発コンセプトが可能にするものとして以下のようなポイントが挙げられます。

- ●設計共通化(開発品目を少なくできる)

- ●早期検証、検証サイクルの短縮化(ロケット開発におけるクリティカルな部分を早めに検証する)

- ●民生技術・部品の導入(なるべく汎用品を使うことで低コスト化につなげる)

- ●信頼性・品質基準の明確化(自社内で品質をしっかりコントロールできる)

このうち「設計共通化」においては、ハードウェアとソフトウェア、それぞれで共通化が見込まれます。

まずハードウェアは、各機器の「共通している機能」と「独自の機能(固有部分)」を分割、共通機能部分は標準基板としてまとめ、追加の機能や固有機能部分はインタフェース回路として独立させます。こうすることで、基本機能の流用が可能になり、開発の短縮化、低コスト化につながります。

ソフトウェアに関しても、ハードウェアインタフェース(ファームウェア)を共通化し、固有のアプリケーション部分のみを個別に開発しています。

「設計共通化」は共通機能の流用により開発品目を少なくするなど設計の効率化をもたらしますが、さらに検証の効率化というメリットも期待できます。

「早期検証」の施策として、ISTではロケット機器全体の電子回路を再現しハードウェア・ソフトウェアを早い段階からテストできるアビオニクスシミュレータを開発しており、これが検証の早期化・効率化で役立っています。

■高いソフトウェア品質を達成する

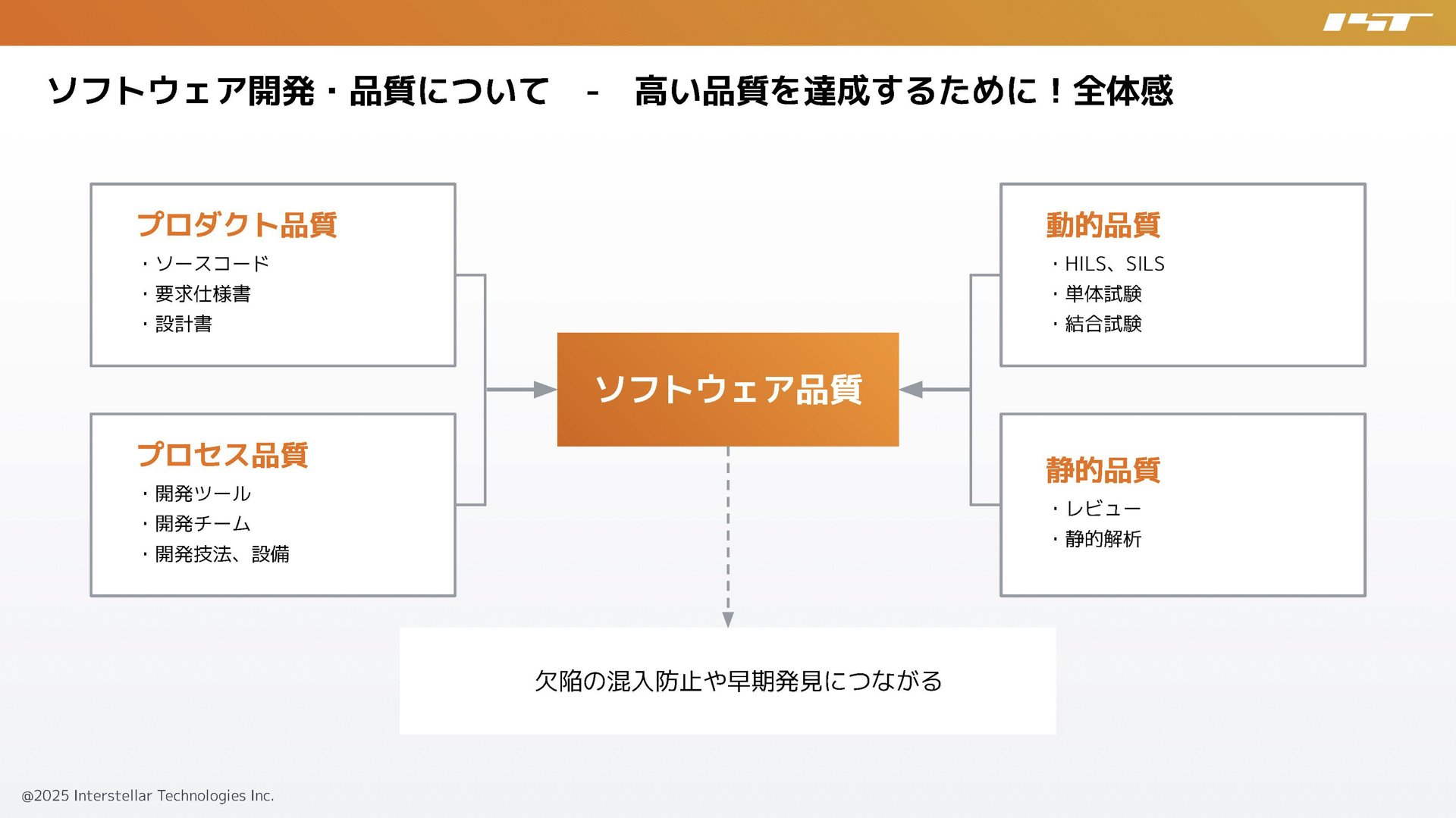

図表7は、ソフトウェア開発において、品質を高めていくための施策とプロセスを動的品質・静的品質ごとにまとめたものです。

そこには「欠陥の混入を防ぐ」という観点と「混入した欠陥を早く見つけて直す」という二つの要素があります。

図表7:ソフトウェア品質を維持し高めていくための施策とプロセス。欠陥の混入を防ぐ、さらに混入した欠陥を早期に見つけるという二つの要素で検討する

「レビューチェック」は、欠陥の混入を防ぎ、ソフトウェアの品質を確保するために不可欠ですが、ISTではベースとして幾多のロケット打上げ経験から得られた不具合事例を保有しています。これにNASA様、JAXA(宇宙航空研究開発機構)様などが公開している不具合事例を加味しながら独自のレビューチェックリストを作成しています(ベリサーブ様と共同作成)。

さらに欠陥の混入を防ぐという観点からはコーディング規約の作成と遵守も重要になりますが、こちらもベリサーブ様と共同で規約を作成しています。

混入した欠陥を早期に見つけていち早く直すことは、ロケット開発では特に重要です。ロケット開発や打上げは膨大な資金が必要な上に時間もかかり、チャンスは限られています。早い段階でバグが出ないようにして、ソフトウェア品質を高める必要があります。きちんとプログラムを回し、ハードウェアを動かすために、 SILS 、HILSそれぞれの段階を踏みながら一つ一つ検証を行っていくことが求められます。

■ベリサーブとの連携

~みんなのロケットパートナーズ~

ISTでは、2019年に「宇宙産業を日本の新たな産業に」という大義の下、企業・団体によるパートナーシッププログラム「みんなのロケットパートナーズ」を始動しました。

これまで40社以上の企業・団体にご参加いただき、研究・開発支援や経済的支援、人的・技術的支援を頂いています。

2024年9月には、この「みんなのロケットパートナーズ」の最上位・ゴールドパートナーとしてベリサーブ様にご参画いただくことになりました。同社には、(1)ロケット搭載用コンポーネントのソフトウェア検証業務およびメトリクス解析、(2)ソフトウェア品質プロセス(レビューチェックリスト、コーディング規約)の検討支援、(3)要件仕様~設計~コーディング~試験までの一連のトレーサビリティ管理のためにConTrack(ベリサーブが提供するトレーサビリティ管理ツール)導入などの技術協力と開発支援を頂いています。

■開かれた宇宙開発に向かって

ロケット開発にはさまざまな難しさがあります。単なる技術的な難易度だけでなく、抜きん出た競争力を保持しながら「いかに早く、安く開発するか」という、産業面での難しさもあります。

そういった中で、独立系のスタートアップ企業であるISTとしては、世界中の知見、他の産業で育てられた知見を取り入れながらモノづくりを進める必要があります。その意味でも「みんなのロケットパートナーズ」という枠組みは非常に重要です。

ここまで紹介してきたように、ロケット開発において「早く、安く」というのは私たちにとって非常に重要なポイントではありますが、もちろんそれだけではなく、今後はしっかりとした産業として根付かせるためにもより高度化した品質管理というものが重要になります。

一方で、過剰品質となって身動きが取れないといったようなことも避けなければなりません。このバランス感覚が非常に重要であり、これこそが競争力の源泉だと私たちは考えています。

ISTは「開かれた宇宙開発」を大切にしています。安全保障に関わる分野であり、これまでの宇宙開発はどうしても閉鎖的な面が多く見られました。人工衛星が私たちの生活や産業に欠かせなくなった現代、そして将来において、宇宙開発を産業として伸ばしていくことは必然の流れです。よりオープンな開発環境が重要になってくるゆえんでもあります。

おわりに

今、宇宙産業は過渡期にあり、これからますます発展していきます。ISTはそのパイオニアとして「宇宙の総合インフラ会社」を目指し、未来の地上の生活をより豊かにするべくまい進してまいります。

そのためには、さまざまな人、広範な企業や団体にもパートナーとして加わっていただき、多くの知見を共有しながら開発を進めることが重要です。ISTの活動を多くの方に知っていただき、一緒に活動していただければと思います。

この記事をシェアする