Technical Information

デジタル化の本質と成長ビジネスへの変革

-日本企業のDX推進状況の現状とこれから-

経済産業省では、企業によるデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを加速するため、2018年9月の初版に始まって、2020年12月の「DXレポート2(中間取りまとめ)」、そして最新版である2021年8月の「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」まで、DXレポートとその関連ドキュメントを公表してきました。本講演では、それらの執筆と編さんを手がけたDX推進政策担当官の立場から、現在の産業動向と、デジタル化や成長ビジネスへの変革のために何が重要であるのかをお話しします。

※この記事は、『ベリサーブ アカデミック イニシアティブ 2021』の講演を基にした内容です。

経済産業省

商務情報政策局

アーキテクチャ戦略企画室長

和泉 憲明 氏

DX推進政策の意図と全体像:DXレポート2.1

最初のDXレポートでは、海外プラットフォーマーの攻勢と、対する日本企業の現状を分析し、このままレガシーシステムや古いビジネスモデルを放置すればデジタル競争の敗者となることを訴えました。我々は待ち受ける状況を「2025年の崖」と名付け、その回避に向けたデジタルビジネスへのシフトを提唱し、支援のための政策を打ち出したわけです。

ところが、その反応はやや想定外でした。DXレポートをきっかけに起こったことは、ビジネスの変革というより、リホストやストレートコンバージョン、クラウドへの単純移行といった、既存のシステムを2025年になっても止まらないようにする動きでした。もちろん、これら全てが悪いわけではありませんが、結果として我々は、既存のシステムを延命させて無自覚に現行ビジネスを継続する動きを応援してしまったのかと思ったものです。

デジタルはあくまでも手段です。本来の政策意図は、目の前のモノやサービスを中心としたビジネス構造から、デジタルを中心に経営やビジネスを転換し、顧客価値を追求することが重要だと理解してもらうことでした。そこで、2021年2月に「デジタル産業の創出に向けた研究会」を立ち上げ、検討の成果として取りまとめたのが「DXレポート2.1」です。この中では、変革・脱却すべきはレガシーな企業文化であり、本当に必要なのは経営レベルの成果であることを、あらためて提唱しています。

デジタル化の動向と変革への課題

デジタル化の進展による市場競争力の変化

わが国では長い間、質の高い製品を迅速に開発・製造し続けることが競争力の源泉であると考えていました。ところが、世界最高品質の代表格である日本の新幹線、これが世界各地における高速鉄道の受注合戦で、欧州勢に連敗し続けていると聞いています。

欧州ではインダストリー4.0と称して、垂直統合・水平統合を分けてデータ連携規格の標準化を進めていて、規格に準拠していれば各社のシステムは自由に組み合わせられるようになっています(図1)。一見、システム連携の話のように映りますが、大きな観点では企業間のアライアンスになっていて、インフラ整備に関する提案力や競争力の国際的なレベルでの強化を目的とした取り組みなのです。製造業者は、工場を立ち上げるために優れたシステムやモジュールを個別調達して組み合わせる必要がなくなり、全ての機能を包含した工場パッケージを迅速・容易・安価に入手できるようになります。一方で、システムやモジュールを提供する企業単体から見ると、工場単位の規格に準拠することで総合的なパッケージの一部を担えるようになります。

高速鉄道の案件では、日本は新幹線に加え、線路や列車管理、ICカードのチケットなどの販売システムまでをパッケージとして売り込みます。ところが、欧州はこうした列車周りに加えて、金融機関やショッピングモールとの連携、さらには途中の駅ごとのスマートシティ化など、都市計画としてまるごと提案しているようで、提案力で相当差をつけられているとのことです。

製品の品質が世界最高であっても、日本は個社レベルの製品やサービスで戦っているのに対し、欧州は組織的に戦っているという状況で、国際的な市場競争力の変化には非常に危機感を覚えています(図1)。

デジタル化の本質とデータの重要性

デジタルに最適化した中国のスーパーマーケット

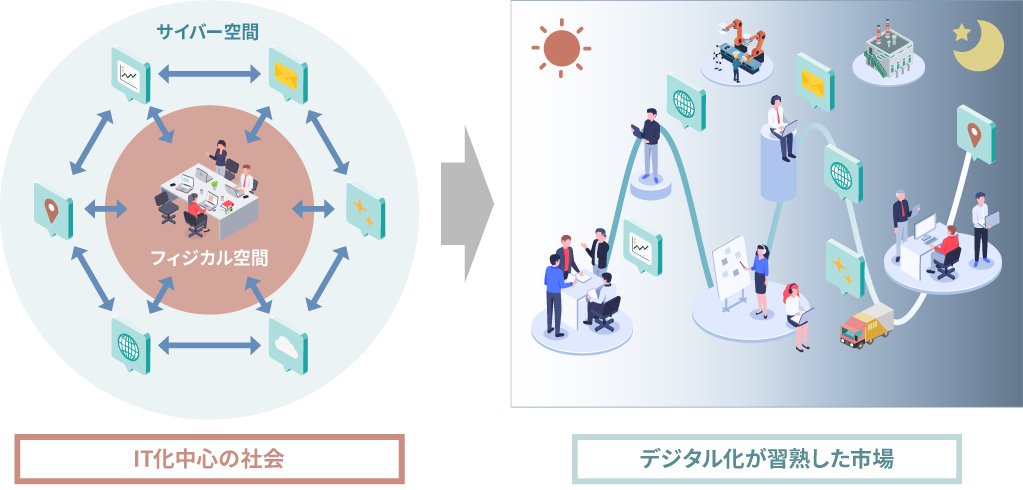

これまでの「効率化」や「IT化」は、物理世界の仕組みにWebやeコマースなどのデジタルサービスを付加していく、つまりフィジカル空間にサイバー空間への出入口を設けるという考え方でした(図2)。

これに対し、DXでデジタル化が成熟した世界ではサイバー空間が主となり、サービスはデジタルに最適化された上で最後にフィジカル空間へとつながる。つまり、全てのサービスをデジタル中心に考える発想ができるかがポイントになってきます。

中国ではデジタル決済がいち早く普及しました。今ではeコマースの決済から30分以内に配送するという、日本ではピザ店でしかできないことが現実に行われています。新型コロナウイルスの感染が拡大する少し前、とある案件で北京に出かけた際に現地の方に連れて行ってもらったお店でそれを目の当たりにしました。

そこは生鮮食品などがきれいに並ぶ、日本のスーパーとそん色ない雰囲気の店なのですが、来店客の他に制服らしきものを着た人がいて、端末を見ながら商品を次々と袋に詰めて裏手に消えていました。彼は何をしているのかと現地の方に聞くと、そのままバイクに乗ってeコマースの配達に行くのだと言います。多く運ぶほどインセンティブがあるため、30分どころか10分程度で届けるのではないかと教えてくれました。

そこには日本で言うレジに相当する場所がありません。来店客は売り場の一角に設けられた専用端末で顔認証によるセルフ決済を行っています。つまり、まずeコマースというデジタルの仕組みが作られ、物理世界との接点もその延長という形になっている。こうして見ると、そこは店舗というより、決済から30分以内の配送を可能にする場所に配置された倉庫で、場合によっては直接買いに行くことも可能という、先ほど述べたデジタル中心の考え方が具現化された場所なのです。

これを聞いて、中国は人件費が安いから可能なのだと思う方がいるかもしれませんが、米国のある大型流通店では、4,800の支店を戦略的に配置することで、10マイル以内(1マイルは約1.6キロメートル)の人口カバー率が90%を超えたそうです。往復で20マイルなら、ドローンで十分に飛べる距離です。たまたま中国ではバイクを使っていますが、戦略的で機動的な倉庫配置とドローンやロボットによる自動配送は今後、流通各社の世界的なトレンドになる可能性があります。

データによるビジネス構造の変革

DXレポートでは、「データとデジタル技術を活用して、競争上の優位性を確立する」ことにより、これまでにないビジネスモデルを展開する新規参入者が登場し、産業構造をディスラプト(破壊)する可能性について触れました。その結果、企業の文化や習慣まで刷新されることがあります。わが国屈指の産業であるアニメやゲームなどのコンテンツ分野が、その最たる例です。

かつてこの業界では、有名なクリエイターやディレクターをトップに据え、思う通りの世界を作ってください、というのが王道でした。ところが、ゲームもコンテンツもオンラインが主流となり、ダウンロードや課金の状況がリアルタイムに把握できるようになった現在では、才能や感性といった過去の実績よりも、データに基づく評価が重視されています。偉いディレクターもクリエイターももう要らない、さっさとリリースしてデータを活用し、企画推進を図ればよい流れになり、実際にそれで急成長する企業が存在しています。

データの持つ意味と活用を考える

ある流通大手では、店舗の好調さに反して、Webショップの売上が伸び悩んでいました。ホームページの改修やデータ分析なども試みたのですが、一向に売上は良くならない。結局、単独でのWeb展開を断念して大手の通販プラットフォームに出店の交渉をしたものの、その条件として過去の売上や顧客情報の提供を求められました。

この会社では、そんなものは出せないといったんは破談にしました。1年にわたって相当の予算をかけて単独での再チャレンジをしたものの改善には至らず、結局、先の条件をのんで大手通販プラットフォームへの出店を決断しました。当然、何か特別なブランディングをしてもらえるものと期待していたのですが、他社と横並びで全く普通のページです。ひどい扱いだとまた腹を立てたのですが、結果的には爆発的な売れ行きとなりました。

データマイニングなどをご存じの方なら分かるでしょうが、この会社は元々、ブランドのコミットメント(消費者によるブランド価値への共感、愛着)が高く、既存の顧客は店舗ですでに相当の金額を使っていました。こんなヘビーユーザーのデータに、さらに追加購入させるためのマイニングをしてもあまり意味がありません。一方、プラットフォーム側では、この会社の取扱商品に詳しくない顧客を大量に抱えています。このデータに共起分析※をかけて「お買い忘れはないですか」と表示したことで、潜在的な需要を掘り起こすことができたのです(図3)。

自社の持つデータは貴重ではありますが、自前のデータだけを分析しても良い結果に結び付くとは限りません。そのデータは一体何を指しているかを考え、あえて外部に提供しアライアンスを組む(連携する)ことで新たな顧客を獲得することもあり得るのです。

※ある文字列と文字列が同じ文章中に現れる頻度を集計し、特定の文字列(単語)に対して関連の高い文字列(単語)を洗い出す分析手法

アーキテクチャで考えるデジタル産業の創出

日本企業のDXに対する現状認識と解決の方向性

ある業界団体の調査では、日本企業の経営陣は約40%が自社をデジタル化のトップランナーだと自負しています。ところが我々の基準では、本当にDXが実践できているのは全体の8%に過ぎません。また、ITの現場では既存の業務に追われてDXどころではない。結局、トップダウンでもボトムアップでもDXは進まず、このままではデジタル競争の敗者となり、海外プラットフォーマーの手のひらで細々とビジネスを営む存在に成り下がるしかありません。

これを打開するには、トップダウンでもボトムアップでもない「ミドルアウト」のアプローチが必要です。新たなアライアンスやインセンティブ(協調のメリットを持続・増幅できるような相互の働きかけ)の仕組みを整備する中間層を設け、それを上下に広げていく。経営陣は他社を巻き込むしっかりとしたエコシステムを作り、現場はインセンティブに従って新たな顧客体験の提供に努める。こうした構造、体制を我々はアーキテクチャと呼び、DX実現のカギになると考えています(図4)。

デカップリングで生まれるエコシステム:足し算のDXと引き算のDX

デジタル化の本質というのは、モノと機能を分ける「デカップリング」がポイントになると考えています。例えば、システム開発なら人員や設備などモノの提供から、機能やサービスの提供に移行する。図5で言えば、下階の既存ビジネスがモノや労働力による量(コスト)の提供であったものが、上階では機能による価値(バリュー)の提供に変わる。これを我々はDXの実現として「1Fから2Fへのビジネス変革」と呼んでいます。

これをさらに推し進めたのが図6で、ここではベンダーとユーザーが一つのエコシステムを構成し、二つのタイプのDXを実現します。ベンダーはユーザーにサービスを提供し、自らはサービスのマス化(集約による最適化)によって生産性を向上させ、データ分析で新たなサービス開発につなげる、これが「足し算のDX」。ユーザーはモノを所有せずサービスのみを利用することで、それまでの負荷や無駄から解放され、競争領域に注力できる、これが「引き算のDX」です。そして、この足し算と引き算のDXはクラウドやインターネットを介して増幅を繰り返し、皆が共に成長していく。これがデジタル産業の理想的な姿だと、我々は考えています。

おわりに

デジタル時代のビジネスの本質は、良い製品やサービスであれば売れるという時代の終わりを意味しています。既存の仕組みを是として改善を図っても、最終的にたどり着く場所は現状の延長と大差ありません。これを「フォアキャスティング」と言い、今のIT化のほとんどがこの状況です。

理想とする未来像を具体化し、避けることができない、解決すべき課題を設定してゴールに近づいていく、これが「バックキャスティング」で、DXの実現にはこうした考え方が不可欠です。デジタル化が完成した社会や市場を見据えた時に、どんなビジョンを持ち、自社のビジネス構造の何を変えるべきかを明確にすることが必要です(図7)。

DXは、100年に一度の大改革などと評されます。想定外の巨大な変化に対応できるようにするには、組織の大小も、中央か地方かも関係なく、ビジョンを反映したアーキテクチャを共有し、ともに改革をけん引していくことが重要です。

我々政府も、皆さんと手を携えてぜひDXを推進していきたいと考えています。

この記事をシェアする