Technical Information

DXの最新動向と次世代を勝ち抜くための人材戦略

DXを考える上で最も重要なのは、デジタルに何をさせるかではなく、人が何を担うのかを見極めることです。本講演では、多くの企業や政府自治体のDX推進と人材育成に関わってきた立場から、DXにおける人材の重要性と、その教育戦略について論じていきます。

※この記事は、『ベリサーブ アカデミック イニシアティブ 2024』の講演内容を基にした内容です。

ナレッジネットワーク株式会社

代表取締役社長

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

代表理事

森戸 裕一 氏

DX・AI時代到来の背景とその影響

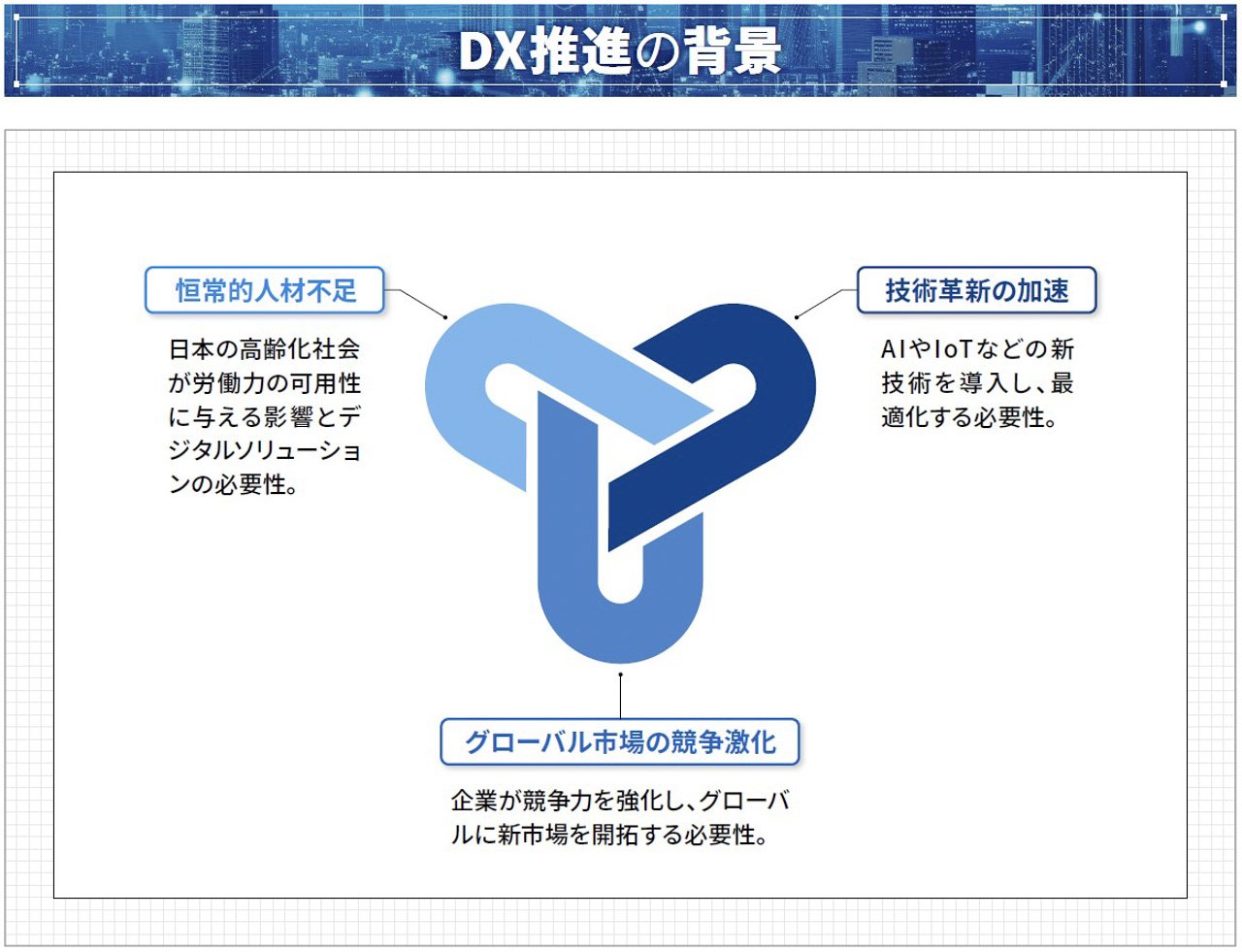

図表1は、日本でDX推進が求められる背景を挙げたものです。技術革新の加速やグローバル市場の競争激化は世界共通の事象ですが、恒常的な人材不足は少子高齢化社会が顕著な日本では特に深刻な課題で、DX推進の大きな動機となっています。

図表1:少子高齢化社会が顕著な日本においては、特に恒常的な人材不足がDX推進の大きな動機となっている

■DXの目的と成果

これまでDXの目的には業務の効率化や生産性の向上が挙げられてきましたが、最近ではそれと並行して、DXによって得られた時間とお金を何に使うかという点が新たなトレンドとなっています。具体的には、プロセスの効率化によって生み出された時間とお金を、革新的なビジネスモデルの創造や顧客体験の向上に使い、蓄積したデータを分析して、迅速な意思決定へ結び付けます(図表2)。

図表2:DXによって生まれた時間やお金が、新しいビジネスモデルや顧客サービスに投資される

変革期における人材育成の必要性

■リスキリングの目的

「リスキリング」は、最近では政府自治体などでもよく使われている言葉です。主にデジタル技術などに代表される新たな知識の習得と捉える場合が多いですが、私たちが各企業でリスキリングについてお話しする際には、まずはマネジャークラスの方々のスキル向上から始めるよう進言しています。

マネジャーは日本語では「管理職」ですが、では実際には何を管理しているのでしょうのか。一般的には、労働基準法が定める8時間以内で仕事を終わらせるタイムマネジメント、限られた時間の中で成果を出すプロジェクトマネジメント、部下の才能を開花させるタレントマネジメント、この3つが管理職の役割です。

しかし、日本の約8割の企業の管理職はこの3つを正しく実行できておらず、そのような状況でむやみにデジタルやAIを導入しても、ほとんど効果は期待できません。デジタル化の推進がDXのフェーズにたどり着かない理由はリテラシーの問題ではなく、管理職のマネジメントスキルが低いことが原因なのです。そのため、DXに向けたリスキリングの取り組みでは、マネジメントの変革が最も重要な目的となります。

■DX推進に求められるスキル

私がさまざまな企業や自治体の管理職を対象とした研修を行う際、常にお話しているのは、今日学んだことを理解したら、それを現場OJT(On the Job Training)で日々部下へと伝えていくのが管理職の仕事であるということです。

Off-JTの研修で講師を招聘するのは、多くの時間と費用がかかります。しかし、それを現場の管理職自らが講師としてOJTで実施すれば余計なコストは不要な上、問題解決やビジネスモデルの理解と共に、講師自身のコミュニケーション能力の向上も期待できます。管理職が講師として向き合うことで、部下の能力の開花にもつながります。

これを加速するために存在するのがデジタルです。特にチャットやメールといったコミュニケーションツールに関しては、デジタルリテラシーを論ずる前に、コンテンツが重要になります。最終的に部下をどのように育成するのかゴール設定を戦略的に考えながら推進していくことをトータルでDXと呼んでいます。

企業内大学とこれからの人材育成

「企業内大学」という言葉は聞き慣れない方も多いかと思います。元々は2000年ぐらいに米国のボーイングやEDSなどの企業が「コーポレートユニバーシティ」を組織内に立ち上げたことが発端で、これが日本でも注目され、同様の取り組みが始まりました。私も過去にいくつかの会社でその支援を行った経験があります。

ただ、当時は企業内大学を作ろうとした際に、以下のような議論がたびたび起こりました。「われわれはこれまでも階層別研修や新人研修、マネジャー研修など、社員教育はきちんとやってきている、それと企業内大学は何が違うのか」結果として、本格的に推進する企業は少なかったのが実情です。

■企業内大学と従来の社内教育との違い

企業内大学では、社員が自主的に学習できる環境を整備します。インターネットはもちろん、生成AIも含めた各種テクノロジーが使える環境を提供することも含みます。社員が自発的に能力の向上を目指すという点で、従来の社員研修とは目的や学べる内容が全く異なり、企業が期待する成果も異なってきます。

そこで、期待する成果というゴールをどう設定するかが非常に重要になります。足りないものを学習しろと命じるのではなく、ゴールを達成するにはこのスキルが必要になるというゴールドリブンで、自分に足りないものを自ら吸収するのが企業内大学の考え方です。

従来の企業内研修では、e-ラーニングなどを提供していても社員が利用しない、あるいは研修を受けてもほとんど効果が見られないという声が多数あります。企業内大学では自主性を重視すると同時に明確なゴールが設定されているため、目標達成のためのスキルを自ら習得するという未来志向の考え方である点が、従来の社内教育との大きな違いです(図表3)。

| 企業内大学 | これまでの社内教育(社内研修) | |

|---|---|---|

| 目的 |

能力向上 キャリアアップ |

業務に必要な知識やスキルの習得 |

| 学習内容 |

必修科目もあるが選択科目によって学びたいテーマを 学ぶタイミングも選択して学ぶ |

指定されたテーマを指定された時期に学ぶ |

| 期待成果 |

社員の能力向上による次世代リーダー、DX人材など将来必要な人材の獲得 エンゲージメント、モチベーションの向上 |

業務に必要な知識やスキルの獲得・向上 |

図表3:企業内大学は従来の社内研修とは異なり、社員の自発的な能力向上を目指す

能力の向上やキャリアアップの点では、今後、副業や多拠点居住などのスタイルが進むにつれて雇用の流動性が高まり、特定の人材を一つの会社に長期間囲い込むことが難しい時代になってきます。しかし、今在籍する会社の中にキャリアアップの手段と場所が提供されているなら、あえて転職する必要はなくなります。また、管理職の視点では、マネジメントを受ける側に必要なスキルを部下に学ばせることも可能になります。これまで人事マターであった社員研修が、現場主導に変わる点も企業内大学の特徴の一つだと思います。

■企業内大学が果たす役割

企業内大学による人材育成は、対外的にも大きな意味を持ちます。こうした取り組みは将来の就職先を考える大学生なども注視しているからです。学生にとっては、現在の業績以上に、自分がその会社に入ってどのように成長し、30~40歳と年を重ねる中でどのようなキャリアを積み重ねられるかが大きな関心になります。企業にとって、人材育成に対する考え方を企業内大学という形で表現することは大きな意味を持ちます。

これを具体的に示したのが、図表4です。次世代リーダー育成では「次世代」という部分をどのように描いているのか、戦略的教育体系構築では自社が最終的に何を目指し、それを達成するためにどのようなスキルを必要としているのか、さらにそのスキルを習得させるための講師となる管理職は、どのような人材育成能力を保有しているのかを見せる必要があります。

また、学び続ける組織文化醸成については、従来の社員研修では業務に必要な知識・スキルをその時々で均等に社員に提供してきましたが、本来なら部署や人材、さらには社会情勢やビジネス環境の変化によって、学ぶ内容もタイミングも異なるはずです。そう考えれば、現場および個人がそれぞれ必要な時期に学ぶ形を取る必要があり、こうした文化を持つことは企業にとって大きな強みとなります。

さらに、一人一人の社員が経営者に近い感覚を持ち、ある程度の権限をエンパワーメントされた場合に自ら考えて行動するために、基礎的経営スキルも身に付ける必要があります。昨今の大学生はアントレプナー的な教育も受けてきているので、実際に自分が経営者として社会や企業の課題に取り組むことを想定することができます。必ずしも独立して起業するという話ではなく、キャリア開発の中では、企業内での新規事業の立ち上げなども当たり前のようにイメージしているのです。

図表4:企業内大学の取り組みは、人材育成に対する考え方を将来の就職先を考える学生に伝える効果もある

DXを成功に導く組織のあり方

■明確なビジョン

超少子高齢化社会を迎える中、生産人口が減少し、人材不足は今後ますます深刻化することが想定されます。目指す方向性や顧客に対する提供価値を明確にすることなく、いたずらにオペレーションだけで社員を働かせている企業では、当然のように離職が増えてしまいます。

マラソンに例えるならば42.195キロ先に魅力的なゴールがあり、登山なら苦しい山道を登った先には、魅力的な頂上があります。明確なビジョンとは、ワクワクするゴールを再構築することを意味します。ここでは、企業としてのミッションと個人のキャリアビジョンのベクトルを合わせていくことも大切です。

ビジョンを伝えるのは経営者だけではありません。現場の管理職が部下に対して自社のビジョンを繰り返し説明し、事業計画と自分たちの仕事の関係性を分かりやすく伝えることがメンバーの意識改革につながります。意識改革は一朝一夕に成し遂げられるものではありません。管理職が日常的な業務の中でメンバーに対して根気強く目指すゴールをイメージさせながら、モチベーションを上げるような承認を続けていく必要があります。簡単な仕事であっても締切と目標を設定して、達成した時には「ありがとう」という感謝の言葉を掛けていく。非常にアナログチックな話ですが、意外にもDXにおいては非常に重要なことなのです。

■段階的な実施ステップ

従来のアナログ的な手法で何かを実施しようとする場合は、予算をきちんと準備し、大きな仕掛けで進める必要がありましたが、デジタルを活用すれば多数の小さなチャレンジを低コストで実行することが可能です。それまで100%の力を要していた業務は、デジタルで効率化すれば80%ほどの労力に削減できるでしょう。そこで生み出された20%の時間とコストを、新しいチャレンジのために投資していきます。

このように小さなチャレンジをアジャイルで並行的に進める中で、成功したものをピックアップするのが管理職の役割です。変革の芽を可能な限り多く作り、未来のために上手に育んでいくことが管理職の重要な仕事なのです

■対立の効果的な管理

企業のミッションは、利益を確保して事業を継続することです。先に挙げた新たなチャレンジはそのために必要な要素の一つです。しかし、従来のビジネスの維持と新規ビジネスの創造は、どうしても対立構造になりがちです。

この対立構造を適切に管理するためには、投資する時間とコストを生み出せる現場管理職の育成に加え、未来への投資を使命とする担当部門の設立が効果的です。仮に難しい場合には、現業への力の配分を80%に効率化する努力と、残りの20%を新規事業の創造へ向けるチャレンジを並行できるように、管理職を教育していくのが良いでしょう。こうしたマネジメント体制の確立が、DXの推進に当たって大きなアドバンテージを持つことになります。

■デジタル化を組織評価に結び付ける

デジタル化の推進に当たっては、デジタルの導入比率や活用レベルではなく、人材をどれだけ有効に活用しているかを評価基準とすることが重要になります。冒頭に示した通り、DXではデジタル化がファーストアプローチではなく、貴重な人的リソースをどこに集中させるかがカギとなります。店舗であればお客様への接客に、企画部門であればデータに基づく戦略の立案や新たなサービスの創造がそれに該当します。他のオペレーション的な部分はデジタルに任せてもよいわけで、RPAなどを導入するのも一つの手法だと思います。

もしもこれが逆になる場合、つまり人間の仕事をデジタルが奪うようなアプローチは、誰からも歓迎されることはないでしょう。デジタル化が価値創出につながり、そこで初めて成功体験が実感できるということを、管理職の方々には、企業内大学を通じてしっかりと学んで欲しいと思います。

おわりに

ここまでお話ししてきたようなDXの取り組みは、社内での努力と並行して、広報などを通じて外部にも発信していくことが大切です。自社の製品やサービスの品質はもちろん重要ですが、人材育成やマネジメントは、それと同等の価値を持つものです。自社の取り組みをしっかりと可視化し広く知らしめていくことは、企業ブランドの向上や優秀な人材の獲得のための非常に有効な手段であることを、ぜひ理解していただければと思います。

この記事をシェアする