ビジネス

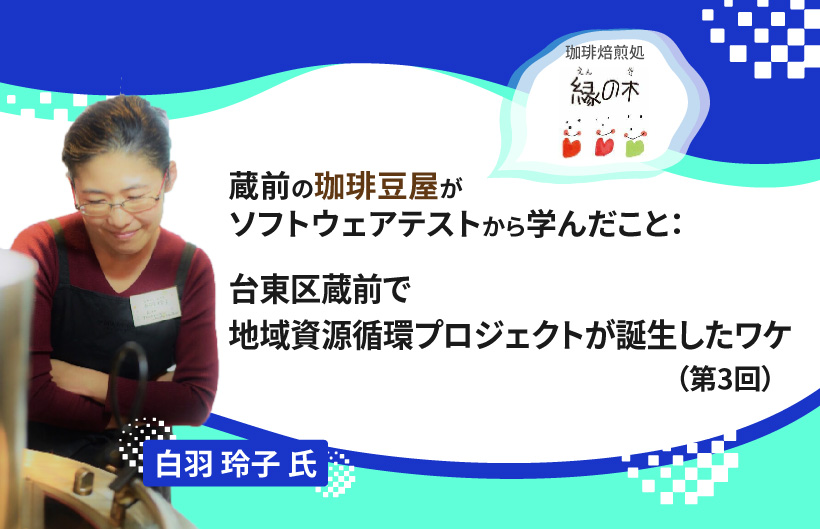

【連載】蔵前の珈琲豆屋がソフトウェアテストから学んだこと:台東区蔵前で地域資源循環プロジェクトが誕生したワケ(第3回)

目次

【連載過去記事はこちら】

勤め上げるはずだった会社を辞めてまで、私が起業した理由(第1回)

障がい者は大切なパートナー、福祉事業所と共に築き上げた焙煎事業(第2回)

みなさま、こんにちは!

縁の木(えんのき)の白羽です。2014年から台東区の東側、蔵前で珈琲豆屋を営んでいます。2019年からは地域ぐるみで取り組む地域資源循環プロジェクト「KURAMAEモデル」を主宰、さまざまな商品開発をしてきました。

これまでの活動をコラム執筆という形で振り返る機会を頂き、第1回は起業、第2回は主幹事業である珈琲豆焙煎業についてお話しました。今回と次回はKURAMAEモデルが今まで取り組んできたことと、ちょっと先の未来についてお伝えしたいと思います。

そもそも、「KURAMAEモデルって何?」と、皆さん思われることでしょう。KURAMAEモデルは、地域のカフェや焙煎店から出る珈琲の抽出かすなどを資源として福祉事業所が回収・加工し、それをたい肥やカバン、クラフトビールなどさまざまなアップサイクルプロダクトの開発につなげるプロジェクトです。

当初より小さなスタートで実績を積み重ねることで、私たち自身だけでなく、地域にも、福祉事業所にも自信を付けてもらいたいと考えています。キックオフとして台東区蔵前地区の店舗、近隣住民、子どもたち、福祉事業所の協力も得た結果、これまでにさまざまな商品や仕組みが生まれてきました。地域みんなで持続可能な循環を生み出し、地域のつながり方の一つの形になることを目指して今も活動を続けています。

従来は屋内作業が多く、バリエーションも少なかった福祉事業所が多様な仕事にチャレンジし、地域との対面でのつながりを通して工賃の向上と新たな作業を創出することもKURAMAEモデルのミッションの一つです。

では、このKURAMEモデルはどういった経緯で誕生したのでしょうか。そこには私自身の問題意識が大きく関わっています。

この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると

続きをお読みいただけます。

.png)