ビジネス

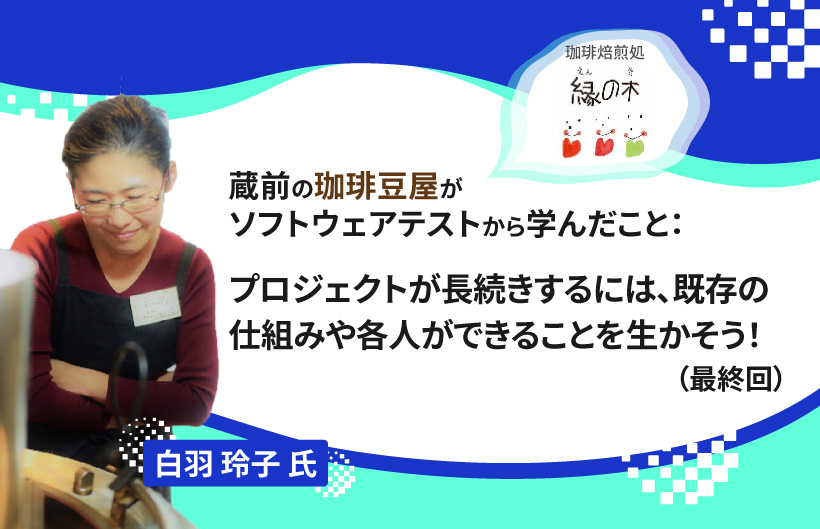

【連載】蔵前の珈琲豆屋がソフトウェアテストから学んだこと:プロジェクトが長続きするには、既存の仕組みや各人ができることを生かそう!(最終回)

目次

【連載過去記事はこちら】

勤め上げるはずだった会社を辞めてまで、私が起業した理由(第1回)

障がい者は大切なパートナー、福祉事業所と共に築き上げた焙煎事業(第2回)

台東区蔵前で地域資源循環プロジェクトが誕生したワケ(第3回)

みなさま、こんにちは!

縁の木(えんのき)の白羽です。2014年から台東区の東側、蔵前で珈琲豆屋を営んでいます。2019年からは地域ぐるみで取り組む地域資源循環プロジェクト「KURAMAEモデル」を主宰、さまざまな商品開発をしてきました。

前回のコラムでは、KURAMAEモデルが誕生した経緯について紹介しました。おかげさまで今でこそ多くの人たちや企業とのつながりができ、地域資源循環モデルの事例として注目してもらえるようになりました。ただし、実際には決して順風満帆だったわけではなく、失敗と試行錯誤の連続でした。

小さい失敗は枚挙に暇がありませんが、一番つらかったのは、情報交換や視察と称して縁の木にいらした後、KURAMAEモデルをそのままなぞったり、一部を改変してあたかも自分たちが考えたモデルのように振る舞われたりしたことです。自治体や大きな企業の新しい取り組みに、明らかな「コピペ」を見つけると、そのことを心ある多くの方が教えてくださるのですが、小さな縁の木の力ではいかんともしがたく、そのたびに一緒に取り組んでくれるみんなに申し訳ないと落ち込んでいます。

対策として2022年にソフトウェア特許の出願もしましたが、結局、発明を尊重する意識がない人たちにとっては特許の出願はいくらでも抜け道があり意味がないことを、身をもって知りました。いまだ解決策のない課題にどっぷりと浸かっています。

それでも地域の課題を地域ぐるみで解決していきたいという方からの講演依頼や、学校授業の依頼はできる限りお引き受けするようにしています。これまでに一都三県の自治体や自治会、学校の他、奈良県、福岡県にも出張しワークショップを行いました。

そうした活動の中で改めて感じたことがあります。もちろんKURAMAEモデルを採用したアップサイクル商品が完成することも大切ですが、自分たちの地域の困りごとなどをみんなで話し合う過程で、さまざまな結び付きや新たなイベントに発展する意外性、化学反応も醍醐味だと思いました。地元の福祉事業所の方の自主製品開発にご協力したり、アップサイクルの提案書を作ったりと、私自身も学びながらお手伝いしています。

他の地域でKURAMAEモデルが最初に採用されたのは、墨田区の「すみだCoffeeLoopプロジェクト」でした。福祉事業所による企業やカフェ、焙煎店への回収と資源加工の勘所やこれまでの課題の解決方法がそのまま生かされたプロジェクトになっています。

この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると

続きをお読みいただけます。

.png)