ナレッジ

LLMと生成AIの違いとは?それぞれの仕組みやできることを解説

目次

近年、生成AIの活用が広がる中で、その基盤技術である「LLM(大規模言語モデル)」への注目も高まっています。両者はしばしば同じものと捉えられますが、厳密には役割や仕組みが異なります。

本記事では、LLMと生成AIの特徴や関係性を分かりやすく解説します。

LLM(大規模言語モデル)とは何か

LLM(Large Language Model、大規模言語モデル)とは、大量のテキストを学習し、人間に近い形で自然な言語処理を行えるAIのことです。数十億から兆単位のパラメータを持ち、次に出現する単語を予測する仕組みに基づき文章を生成します。

従来は翻訳や分類などの用途ごとに別モデルを用意していましたが、LLMは一つの基盤で多様な言語タスクを横断的に扱える点が大きな特徴と言えます。

参照:GPT-4 Technical Report|OpenAI

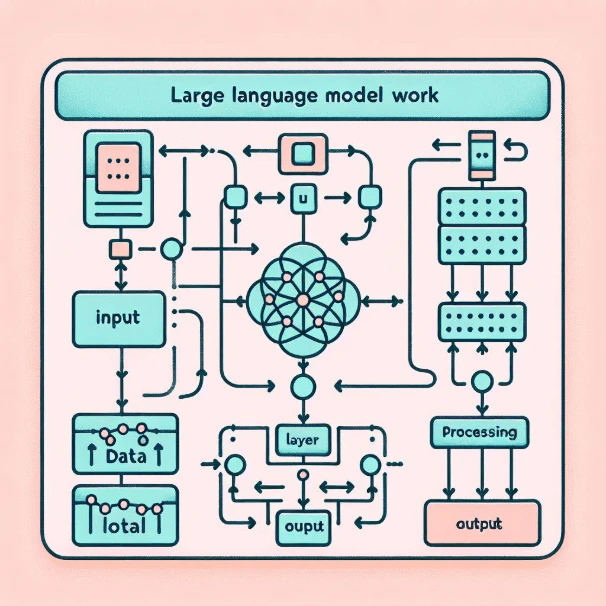

LLMの仕組み

LLMの心臓部には「トランスフォーマー」という仕組みがあります。これは、文章の中で離れた単語同士の関係まで読み取り、長い文脈を理解するのに強い構造です。

学習は大きく2段階で進みます。まず事前学習では、インターネットや書籍など膨大なテキストを使って、言葉のパターンを覚えます。その後、追加学習(ファインチューニング)で、医療や法律など特定の分野に合わせて調整します。

こうして汎用性と専門性を両立できるモデルが完成します。

LLMの活用事例

LLMはすでに多くの業界で活用されています。

例を挙げるとカスタマーサポートでは問い合わせ対応やマニュアル作成を効率化し、金融分野では膨大な規制文書の要約やリスク分析に使われています。製造業では設計書やマニュアルの整理、行政では住民からの質問に答えるチャットボットとしても導入が進んでいます。

また、日本語に強いモデルの開発も活発です。国立情報学研究所による「LLM-jp」や、NTT・NEC・富士通など国内企業が研究を進めており、日本語文書を正確に扱えるモデルが次々と登場しています。

参照:ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業|経済産業省

生成AIとは何か

生成AI(Generative AI)は、人間が入力した指示に基づき、新しい文章や画像、音声、動画などを自動的に生み出すAIの総称です。既存データを単純に検索したり分類したりするのではなく、学習したパターンを基に新しいコンテンツを作り出せる点が大きな特徴です。

ChatGPTのような文章生成AIや、Stable Diffusionのような画像生成AIはその代表例です。

生成AIの仕組み

生成AIは「入力(プロンプト)」「処理(学習済みモデルによる生成)」「出力(新しいコンテンツ)」という流れで動きます。文章を扱うモデルではLLMと同じくトランスフォーマー構造が中心で、長い文脈を理解しながら自然な文章を作ります。

一方、画像や音声ではGAN(敵対的生成ネットワーク)や拡散モデルといった仕組みが用いられます。この仕組みにより「テキストからイラストを描く」「声質を模倣する」といった多彩な生成が可能になるのです。

重要なのは、学習データに存在しない組み合わせを新たに生み出せる点です。既存の情報を組み合わせるだけでなく、新しいパターンを作り出すため、クリエイティブな場面でも力を発揮します。

上の図にある通り、生成AIを用いて静止画、動画などさまざまな出力形式を指定できます。

とはいえ、この図のイメージを見れば分かりますが、スペルが間違っていたり、日本語で生成させると文字化けが発生したりすることが(記事作成時点での)実状です。

生成AIの活用事例

生成AIの活用はすでに多くの分野で進んでいます。

小売・ECでは商品説明文やレビュー文の自動生成、広告分野ではバナーやキャッチコピー作成が一般的です。製造業では設計図や3Dモデルの自動生成、ゲーム業界ではキャラクターや背景の制作が短期間で可能になっています。

教育分野でも活用が広がっています。ベネッセでは「Benesse Chat」という社内チャットAIを導入し、議事録要約やアイデア出しに活用しています。また、小学生向けに「自由研究お助けAI」を提供し、答えを直接教えるのではなく考える力を養う支援に役立てています。

このように、生成AIは業務効率化だけでなく新しい価値創造にも直結する技術として、企業のDX推進において注目度が高まっています。

参照:生成AIの活用事例のご紹介|経済産業省

LLMと生成AIの関係性「LLMは生成AIの一種」

生成AIは「新しいコンテンツを生み出すAI技術」の総称であり、文章・画像・音声・動画といった幅広い出力形式を持ちます。その中で、言語に特化し、人間に近い自然な文章を理解・生成できるのがLLM(大規模言語モデル)です。

つまり、生成AIという大きな枠の中にLLMが含まれており、ChatGPTなどのサービスは「LLMを基盤とした生成AIツール」という位置付けになります。画像生成AIや音声生成AIと同列に、LLMは「テキスト生成」というカテゴリを担う存在です。

この関係を理解すると、AIの導入検討時に「自社が扱うデータや目的に応じて、文章生成に強いLLMを選ぶべきか、それとも画像や音声など他の生成AIを組み合わせるべきか」という視点が持てます。

ChatGPTはLLM?生成AI?

ChatGPTは「LLMを基盤とした生成AIサービス」です。

エンジン部分にはOpenAIが開発したGPTモデルが使われ、ユーザーが入力した文章に対して自然な応答を返します。つまり、ChatGPTは「LLMそのもの」であると同時に「生成AIの代表的なアプリケーション」と言えます。

ChatGPTの基盤はLLM(GPTモデル)

ChatGPTの仕組みを支えるのは、GPT(Generative Pre-trained Transformer)というLLMです。大量の文章データを学習し、次に出てくる単語を予測する形で応答文を組み立てます。そのため単なる情報検索とは異なり、文脈を踏まえた自然な会話が可能です。

ChatGPTは、利用者が問いかけた内容を理解し、文章作成・要約・翻訳・プログラムコードの生成など幅広い出力を返します。

ここで重要なのは「ChatGPT = GPTモデル(LLM)の応用サービス」であり、検索エンジンや辞書ではなく、生成AIに分類される点です。

ChatGPTを含む代表的な生成AIツール

生成AIにはChatGPT以外にも多くのサービスが存在します。以下は代表的なツールの一覧です。

ツール名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

ChatGPT | OpenAI | GPTシリーズを基盤にした対話型AI。文章生成・要約・コード作成など幅広く対応。 |

Claude | Anthropic | 長文処理に強く、安全性や倫理面を重視した設計。 |

Gemini(旧Bard) | Google検索との連携を特徴とし、多言語対応に優れる。 | |

Llama 2 | Meta | オープンソース型LLM。企業が独自にカスタマイズ可能。 |

DALL・E / Stable Diffusion | OpenAI / Stability AI | テキストから画像を生成。広告・デザイン・ゲーム分野で活用。 |

図表3:生成AIツール一覧(2025年8月時点)

表を見ると、生成AIには「テキストに強いもの」と「画像やビジュアルに強いもの」があることが一目で分かります。自組織で導入を検討する際には、扱うデータの種類や業務目的に応じて最適なツールを選ぶ必要があります。

LLMと、他のAI技術との違い

AI技術は多様ですが、それぞれの目的や扱うデータは異なります。

LLM(大規模言語モデル)は文章の生成に特化した技術であり、分類や予測を中心とする従来型AIや、画像を扱う生成AI、行動学習を行う強化学習などとは役割が異なります。

技術 | 主な対象 | 出力 | 特徴 |

|---|---|---|---|

従来のAI | 数値・画像 | 予測、分類 | 特定タスクに特化 |

LLM | テキスト | 文章生成、要約 | 汎用的に多タスク対応 |

画像生成AI | 画像 | イラスト、写真風画像 | 視覚的リアリティ重視 |

強化学習 | 行動 | 戦略、操作手順 | 試行錯誤で最適化 |

音声認識AI | 音声 | テキスト変換 | 入力変換に特化 |

図表4:技術ごとの比較表

従来のAI・機械学習との違い

従来のAIは「入力→出力」が固定されたタスクに強く、スパム判定や需要予測など特定用途に最適化されていました。

一方、LLMは汎用性が高く、翻訳・要約・質問応答など複数のタスクに柔軟に対応できます。学習方法も、少量の教師データを使う従来型と異なり、LLMは膨大な生テキストを自己教師あり学習で取り込みます。

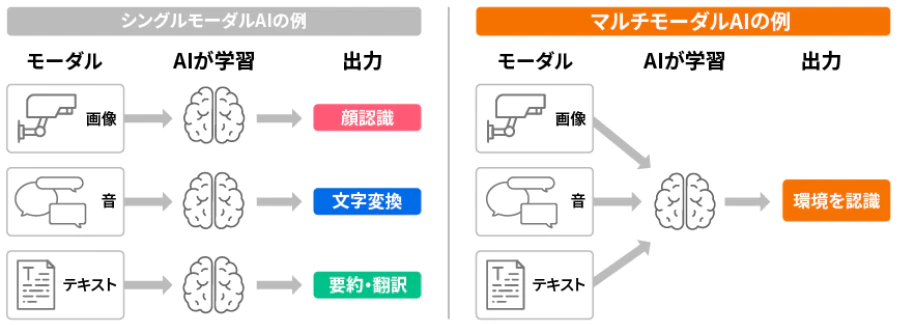

画像生成AIとの違い

画像生成AIはピクセル情報を扱い、GANや拡散モデルを使って新しい画像を作り出します。視覚的なリアリティが重視されるのが特徴です。

一方、LLMは単語や文脈をトークン単位で処理し、意味の整合性を大切にします。近年は両者を組み合わせたマルチモーダルAI(例:GPT-4V)も登場し、テキストと画像を統合的に扱えるようになっています。

強化学習・音声認識AIなどとの位置付けの違い

強化学習は、ゲームの攻略やロボット制御などでよく使われる手法です。AIが環境とやりとりしながら試行錯誤を繰り返し、報酬を最大化する行動パターンを学びます。

一方で音声認識AIは、人が話した音声波形をテキストに変換することに特化した技術です。会議の文字起こしやスマートスピーカーの音声入力などで身近に使われています。

これらは「行動の最適化」や「入力の変換」に力を発揮しますが、ゼロから新しい文章を生み出すLLMとは性質が違います。

ただし、組み合わせて使うと相互補完が可能です。例えば、音声認識AIが会話をテキスト化し、その内容をLLMが自然な応答に整えることで、音声対話システムとしての完成度が高まります。

強化学習も、LLMが生成する対話の質を高める調整に応用されるなど、連携できる分野が広がっています。

LLM・生成AI導入の流れと検討ポイント

企業や組織において、LLMや生成AIを導入する際には、単なる思い付きで使い始めるのではなく段階的にプロセスを踏むことが、成功のカギとなります。

以下の導入ステップを参考に、自組織での目的やリソースに照らし合わせて検討してみてください。

1)目的の明確化

まず「どの業務を改善したいのか」「どんな成果を期待するのか」を整理します。単なる効率化なのか、新しいサービス創出なのかで適した技術選定は変わります。

2)データの準備

次に必要となるのが自社データの整備です。AIの性能は学習データの質に大きく左右されるため、セキュリティや個人情報保護も含めた取り扱いルールを検討する必要があります。

3)モデルの選定

外部APIを利用するのか、自社専用のLLMをファインチューニングするのかなど、利用形態を選びましょう。オープンソースの利用や国内ベンダーの日本語特化型モデルの活用など、選択肢は広がっています。

4)PoC(概念実証)の実施

小規模に試験導入し、期待した効果が出るかを検証します。ここで精度・コスト・使い勝手を見極め、本格導入に向けた課題を洗い出します。

5)本番運用とモニタリング

PoCを経て運用に移す段階では、社内教育や利用ルール策定が必要です。定期的なモニタリングで誤回答やリスクをチェックし、継続的に改善します。

また、導入を検討する際には次のような観点も重要です。

- 精度とコストのバランス

- 社内データの機密性と安全な活用方法

- ハルシネーション(事実誤認)への対策

- 法規制やガイドラインへの準拠

- 社員のリテラシー向上とガバナンス体制

こうした手順と検討ポイントを押さえることで、導入の成功率は大きく高まります。

LLMと生成AIを正しく理解するために

LLMは生成AIの中でも言語を扱う重要な技術であり、ChatGPTのようなサービスを支える基盤です。生成AIには文章だけでなく画像や音声、動画まで幅広い分野があり、それぞれ異なる仕組みと役割を持っています。

違いを整理して理解しておくことで、ニュースやサービス紹介を目にしたときにも正しく位置付けを把握できるようになります。

導入や活用を考える場合も、仕組みや特性を知っているかどうかが判断の助けになります。

本記事がその一助になるようでしたら幸いです。

■引用・参考文献■

- ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue|OpenAI

- GPT-4 Technical Report|OpenAI

- Language Models are Few-Shot Learners|NeurIPS 2020

- Attention Is All You Need|arXiv

- Generative AI in science and industry|Nature

- What are Foundation Models?|MIT Technology Review

- Generative Adversarial Nets|NIPS 2014

- 深層学習|講談社(岡谷貴之著)

この記事は面白かったですか?

今後の改善の参考にさせていただきます!

-portrait.webp)