Cases

ConTrack 導入支援

人手に頼っていた車載ソフトウェアに関する

整合性チェックを「ConTrack」で劇的に効率化

ベリサーブが開発・提供するトレーサビリティ管理ツール「ConTrack」は、その使いやすさと充実した機能が評判を呼び、数多くのシステム開発現場で活用されています。特に自動車業界では車載ソフトウェア開発のトレーサビリティを厳格に管理することが求められているため、数多くの導入実績があります。本稿ではその一例として、ある自動車メーカーがConTrackを採用したケースをご紹介します。

1万個以上のチェック項目を目視で確認、もはや限界に……

ベリサーブが開発・提供する「ConTrack」は、一般的には「トレーサビリティ管理ツール」「ALM(Application Lifecycle Management)ツール」と呼ばれるジャンルに属する製品です。一言で言えば、設計から開発、実装、保守に至るアプリケーションのライフサイクル全般にわたって、関連ドキュメントを一元的に管理することを目的にしたツールです。しかも単にドキュメントのファイルを一元管理できるだけでなく、ドキュメントの中身の整合性を担保するためのさまざまな機能を備えていることが大きな特長です。

例えば、基本設計書や詳細設計書の内容を線でひも付けることでデザインレビューをやりやすくして、整合性の確認が容易になります。また、ドキュメントを更新する際に関連する他のドキュメントの項目をピックアップする機能により、修正作業を抜け漏れなく実施することを支援しています。いわゆる「要求管理」「構成管理」「変更管理」と呼ばれる業務を効率的に、かつ抜け漏れなく実行できるよう支援することがConTrackの主な役割です。

とある自動車メーカーA社はこのConTrackを導入していますが、その使い方は通常とは少し変わっています。メイン機能である要求管理や構成管理などはほとんど利用されない一方で、ConTrackが要求管理や構成管理の機能を実現するために内部で実装している「文書解析エンジン」の機能を使われています。

A社では車載ソフトウェア間のインターフェースの整合性をチェックするために、Excelのインターフェース仕様書を担当者が目視で突き合わせて確認していました。全部で四つの仕様書がありましたが、Excelシートの中に膨大な数のインターフェース項目が記述されており、その総数は1万点以上にも上ります。A社はこの作業にかねてから課題を感じていたようです。なぜならば、このチェックを手作業で行うために膨大な手間がかかる上、作業のノウハウが完全に属人化されていたからです。

そこで、この作業をシステム化することによって業務効率の向上を図ると共に、暗黙知化されてしまっていた作業ノウハウを形式知化したいと考えました。ベリサーブでは、ConTrackの文書解析エンジン機能を使うことにより形式知化が実現できることをお客様に提案しました。

ConTrackの文書解析機能と独自開発ツールの組み合わせで課題解決に挑む

ConTrackは、管理対象のドキュメントの中に含まれる項目同士の関連性を洗い出すために、ドキュメントの内容を解析してデータ項目を自動的に抽出する機能を備えています。この機能を応用すれば、仕様書の中に含まれる「インターフェース項目」を自動的に抽出できます。こうして抽出したインターフェース項目の情報をAPI経由で別のツールに渡して、そこで項目間の整合性チェックを処理するロジックを実装できれば、A社の要件を満たせるのではないかと考えたのです。

ただし、A社からRFQ(見積もり依頼書)の形で要件を提示された当初、ベリサーブではConTrackだけで要件を満たすことは難しいため断ろうと考えていました。別途専用のツールを開発するにしても、当時のベリサーブにはSIの専任組織がなく、対応は極めて難しいと想定したからです。

しかし、改めて検討したところ、仕様書の中からインターフェース項目を取り出すだけならConTrackの文書解析機能で対応できそうだということが分かりました。従って、後は整合性チェック処理を行うツールさえ自前で開発できれば、リーズナブルに要件を満たせるという結論を得たため、ConTrackと独自開発ツールの組み合わせで提案することになりました。

当然、A社はベリサーブ以外にも数社見積もりを依頼していました。その中からベリサーブの提案が選ばれた理由としては、ConTrackの文書解析エンジン機能を応用することで全体のコストを安価に抑えられるため、他社に比べて半額以下の見積もりを提示できたことに加え、A社側ではシステムの細かな仕様を固めきれていなかったため、アジャイル開発手法で柔軟に対応できることを伝え、それが高く評価されたことが挙げられます。

とはいえ、当時はまだベリサーブ内にSI案件に対応できる組織がなかったため、自動車業界の顧客を抱える事業部と協議してこの案件を推進する責任者を立ててもらった他、開発の実作業を行うベトナムの子会社とも連携しながら部門横断型のプロジェクト体制を整えました。そして2024年11月、本格的にプロジェクトが立ち上がりました。

完全に属人化されていたロジックをシステムに実装

実際の開発作業は、アジャイル開発のフレームワークの一つである「スクラム」のプロセスにのっとって進めることになりました。基本的には2週間のスプリントを一つの単位にして、その中で特定の要件を満たす機能を順次開発していきました。

本格的なアジャイル開発プロジェクトであり、かつゼロから新たなプロダクトを開発するため、プロジェクト立ち上げ当初の4週間はA社とのコミュニケーションを深めたり、チームの体制を整備したりといった土台作りに専念しました。

その後、A社の作業担当者に、具体的にどの仕様書のどの項目を、どのような判断基準に基づいてチェックしているのか、一つ一つヒアリングして聞き出していきました。とはいえ、担当者もこれまで長らく自分の頭の中だけでチェック作業を完結させてきたため、その判断ロジックや作業パターンをなかなか言語化できない状況でした。従って、ベリサーブから「この仕様書とこの仕様書を突き合わせる時には何をやりますか?」といったような具体的なヒアリングを行い、少しずつチェック作業の内容やパターンを聞き出していきました。

ヒアリングを重ねるにつれ少しずつパターンやロジックが明らかになっていき、それを順次システムに実装しました。A社の担当者に見ていただいたところ、「ああ、そういえばこんなパターンもあった」「こんなチェック項目もあった」といった具合に情報を引き出せるようになりました。それ以降は、一気に作業が進み、最後は全てのチェックパターンを五つの共通タイプに分類して、効率的に整理できるようになりました。

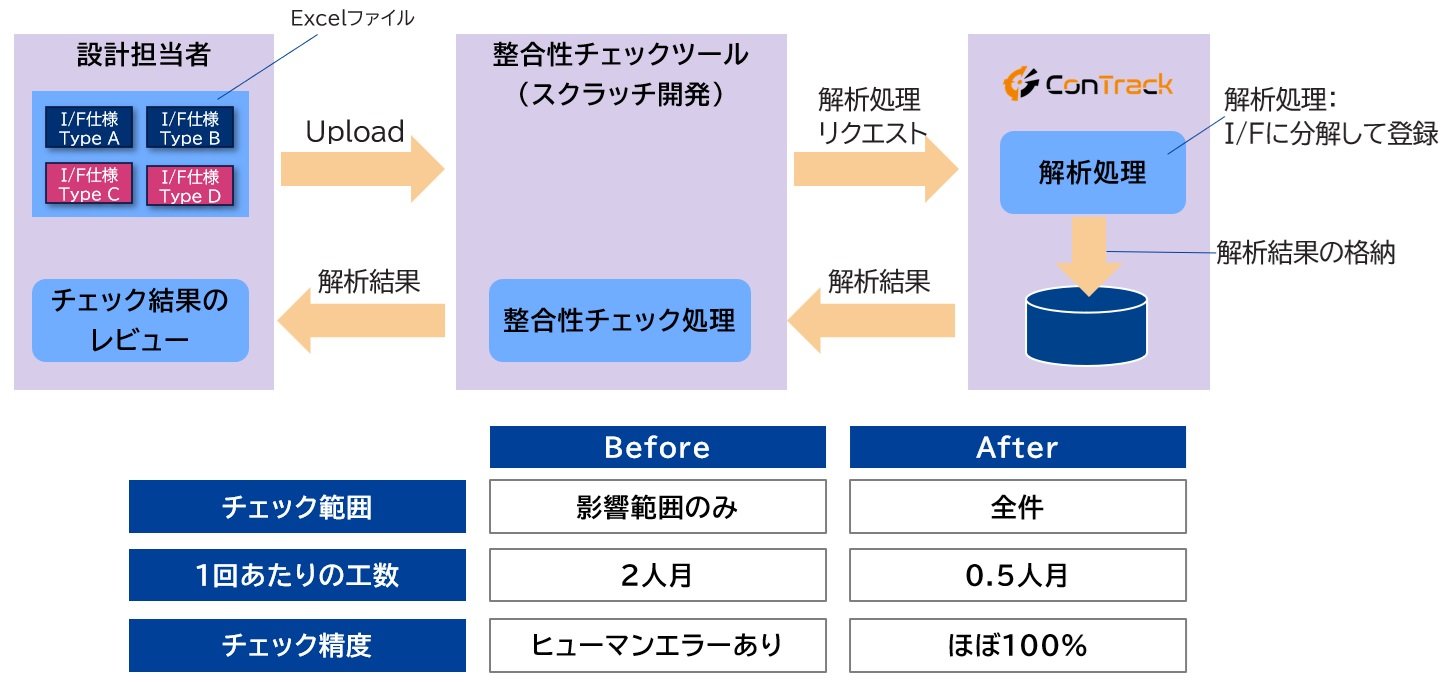

最終的に出来上がったシステム全体の仕組みは、次の通りです。まず四つある仕様書のExcelファイルをユーザーがツールにアップロードすると、その裏でConTrackが呼び出されて各仕様書の内容を解析。その中からインターフェース項目を抽出してツールに返します。そしてツール側ではこれらのインターフェース項目同士の整合性を、あらかじめ実装されたチェックロジックに基づいて精査し、もし不整合が発生していたらその内容の一覧を画面に表示します。

整合性チェックの自動化イメージ

こうした一連の仕組みを約5カ月間かけて開発し、2025年3月末にA社へ納品。4月からは先方の開発現場で本番運用が始まりましたが、ベリサーブでも引き続き問い合わせ対応や不具合修正などを続けています。

整合性チェックが2人月から0.5人月に激減

この一連の仕組みが実現したことで、仕様書のExcelファイルをアップロードして約17分間待つだけで、インターフェースの不整合の一覧が画面に表示されるようになり、整合性チェックの作業全体にかかる時間と手間を大幅に削減できました。システムが自動的に抽出した不整合をさらに人手でチェックするため、手間が完全にゼロになったわけではありませんが、これまで約2人月かけて行っていた整合性チェックの作業が0.5人月程度になりました。

また、これまで担当者の頭の中にしかなかったチェックロジックをシステムに実装し、暗黙知を形式知化できたことも非常に大きな成果でした。担当者がかなりベテランで、もしその方が定年退職したら貴重なノウハウが失われてしまうところだったため、その前に業務ノウハウをツールに実装できたことは、日本の多くのモノづくり企業が悩む「技能継承」の問題に対処する上でも極めて有効な施策になり得るだろうと捉えています。

なお、現時点の仕組みでは、これまで問題とされなかったような細かな不整合も検知してしまうため、今後はこの「過検知」の課題にも対処して、より人の判断に近付けていきたいとベリサーブでは考えています。またA社からは、現在のシステムをさらに進化させ、ゆくゆくは仕様書を作成する機能も取り込んでいき、「ある仕様書に変更を加えたら、関連する他の仕様書も自動的に修正されるような仕組みが実現できれば」との要望も頂いています。

この一連のプロジェクトはベリサーブにも大きな成果をもたらしました。今回の案件でSIの事例ができたため、今後はこれまであまり手掛けてこなかったSI案件にも積極的に乗り出していきたいと考えており、そのための体制やプロセスもすでに構築できています。また今回ConTrackにて実現した仕組みは、チェックロジックの中身さえ変えれば他のユースケースにも転用できるため、今後は他のお客様向けにも横展開していく予定です。

ベリサーブでは、本事例で紹介したConTrackを活用した新しいドキュメント管理のアプローチを「DocOps」と名付けて提唱しています。現場で得た新たな知見やノウハウをConTrackへ反映することで、DocOpsを洗練し続けていきます。今後の展開にぜひご期待ください。

本プロジェクトの担当者

株式会社ベリサーブ ConTrack事業部 開発課 課長 横田 浩行

株式会社ベリサーブ モビリティ第五事業部 北口 玲

株式会社ベリサーブ 東日本モビリティ第二営業部 第一課 金子 晃久

(左から)金子、北口、横田

掲載内容は2025年8月時点のものです。

掲載されている製品名、会社名、サービス名、ロゴマークは全て各社の商標または登録商標です。