Technical Information

DXに向けた開発組織のあり方

私は、経済産業省が主催するDX関連の主要な研究会で2018年から委員を務めています。本講演では、DXに向けた開発組織の在り方について、DX推進の現状と課題、今後のIT品質の方向性とともに論じていきます。

※この記事は、『ベリサーブ アカデミック イニシアティブ 2022』の講演内容を基にした内容です。

名古屋国際工科専門職大学

情報工学科 学科長/教授

山本 修一郎 氏

DXの取り組みの現状

経済産業省では「2025年の崖」克服をうたった2018年のDXレポートを皮切りに、DX推進に必要な施策やガイドラインを毎年公開してきました(図表1)。ここでは、これまでの取り組みによるDX進展状況を最近の分析結果を交えながら解説します。

出典:経済産業省「産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)」

図表1:経産省のHPにはDX推進に関する各種レポートや白書が掲載されている

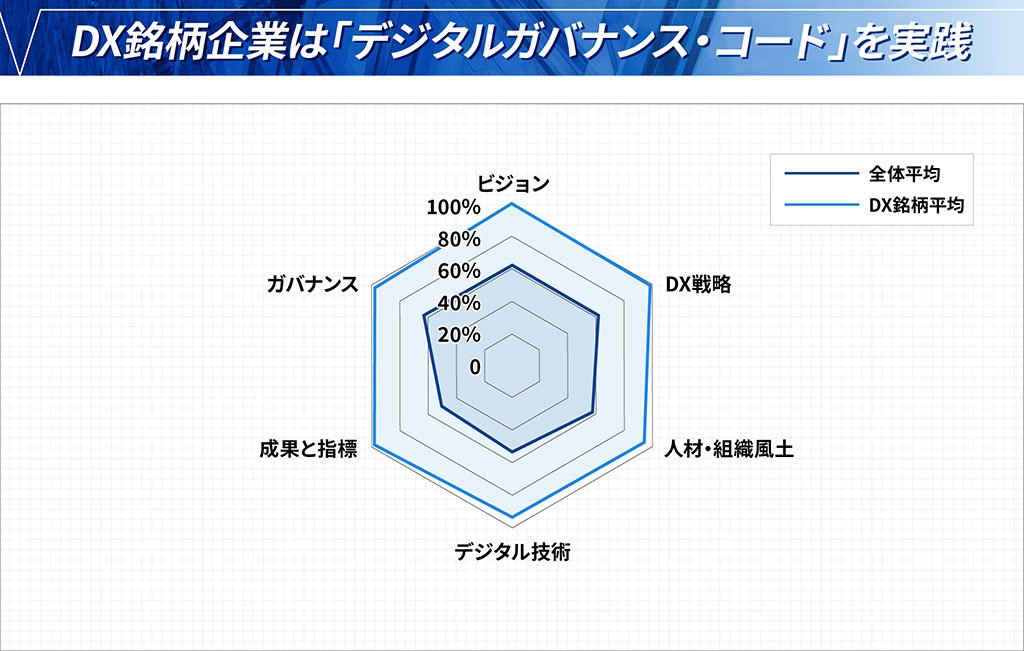

DX先行企業と非先行企業の成熟度比較

IPA(情報処理推進機構)※1では、2019年に提示された「DX推進指標」について毎年集計分析を行っています。2021年8月の分析結果では中小企業のDXに向けた取り組みが本格化し、これによって先行企業と非先行企業の危機感の差が縮まって、DXの必要性がかなり組織内に浸透してきたことが分かっています。

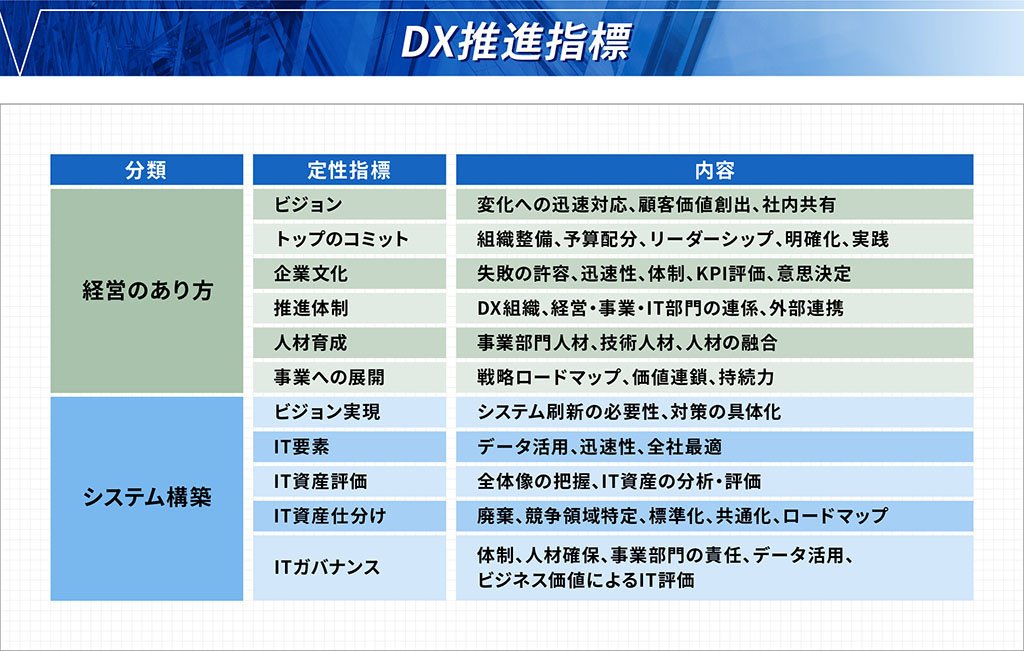

DX推進指標では、経営の在り方とシステム構築の2つの観点から定性指標が整理されていて、さらにこの指標に対する成熟度が6段階で評価できるようになっています(図表2)。

※1 IPAは、日本のIT国家戦略を技術面・人材面から支えるために設立された独立行政法人。所管官庁は経済産業省。

出典:経済産業省「DX推進指標」(2019.7.31)

図表2:「DX推進指標」は、経産省が取りまとめたデジタル経営改革のための自己評価指標(上)。企業は各指標(クエスチョン)に回答することで、自社のDX達成度(成熟度)をレベル0~5の6段階で確認できる(下)

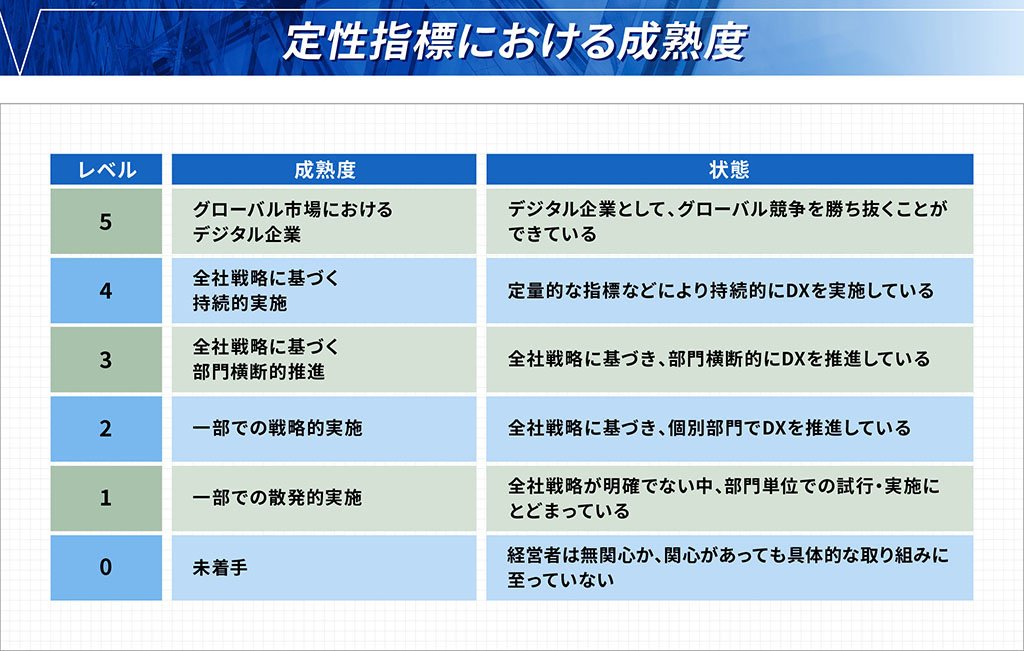

これを基に、DX先行企業と非先行企業の成熟度をレーダーチャートで比較したのが図表3です。

先行企業ではおおむね3点台後半から4点台になっていて、経営層が策定したビジョンに基づいて部門横断で全社的にDXを推進する状態になっていますが、非先行企業ではまだ全て2点以下です。危機感の差は縮まったものの、実際の進展度にはまだギャップがある状況です。

出典:独立行政法人情報処理推進機構「DX推進指標自己診断結果分析レポート」

図表3:DX先行企業と非先行企業では、全指標において成熟度に2倍近い開きがある

デジタルガバナンス・コードとDX銘柄

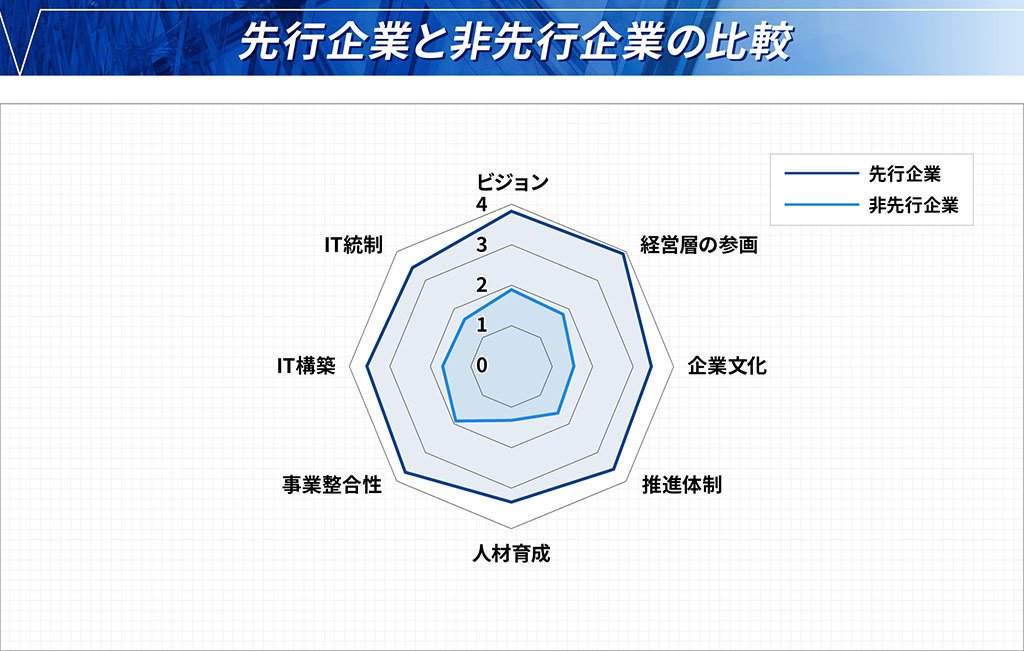

2020年11月に経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」は、企業のDXに関する自主的な取り組みを促すために、主に経営者に求められる対応をまとめたものです。ビジョン・ビジネスモデル、戦略、成果と重要な成果指標、ガバナンスシステムについて、考え方と認定基準、方向性と取り組み例などを評価します。2022年9月には2.0が公開され、デジタル人材の育成確保やSX・GXとの関係性、2022年7月公開のDXレポート2.2の内容などが反映されています。

デジタルガバナンス・コードは、DXに先進的に取り組む企業を評価するための仕組みである「DX銘柄」※2の選出基準にもなっています。DX銘柄は応募性で、対象は東証上場企業です。

図表4は、DX銘柄に応募してきた企業全体と実際に選定された企業とで、デジタルガバナンス・コードの実践状況を比較したものです。応募企業全体の平均値が60%程度であるのに対し、DX銘柄企業はほぼ100%の実践度であることが分かります。

※2 DX銘柄とは、経済産業省が東京証券取引所に上場している企業の中から、DX推進のための仕組みを構築し、優れたデジタル活用の実績のある企業として選定しているもの。

出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション調査2022 の分析」

図表4:2022年の調査によれば、DX銘柄として選定されている企業は、デジタルガバナンス・コードの全項目を100%に近い水準で達成している

DXに向けた日本企業の課題

DX推進指標の中では、DXとは従来企業がデジタルエンタープライズとなるための根本的な手段であると明確に定義しています。しかし現在の日本で多くの企業がDXと称しているのは、実は変革なきデジタル活用、つまり「デジタイゼーション」に過ぎません。ここから真のDXへ発展することで、デジタル技術の活用が大きく広く展開し、関連する市場がさらに拡大していくことが期待されます。しかし、ここにはいくつかの課題があります。

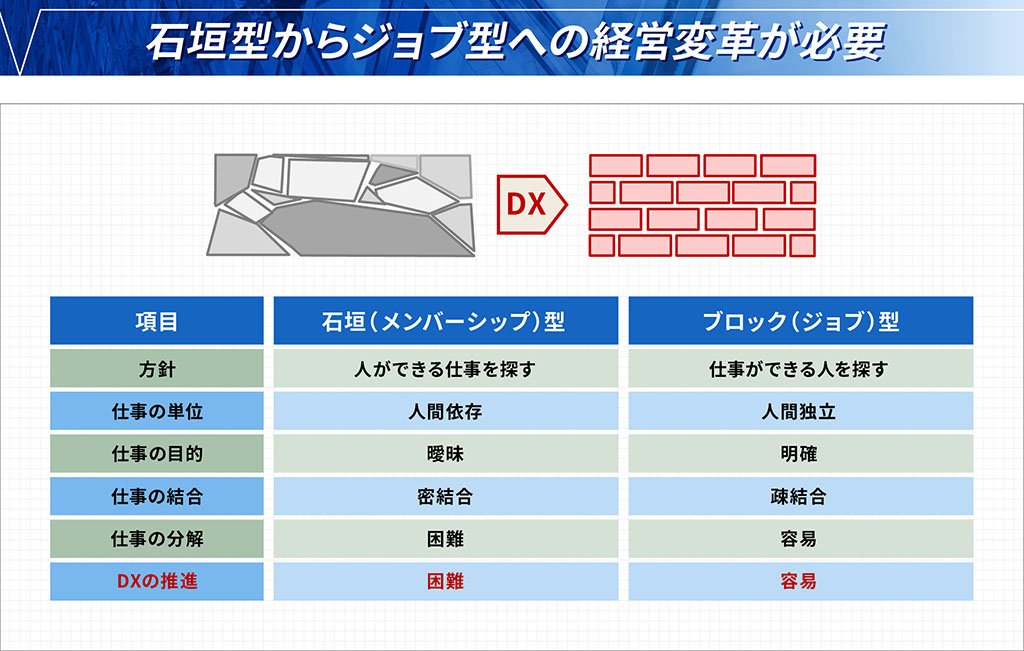

業務プロセスの変革

デジタイゼーションとは、現在の業務プロセスの中で特定の部分をデジタル化するもので、図表5では、左側の石垣(メンバーシップ)型に該当します。この場合、従来の業務プロセスがそのまま残る形になり、忙しい人はどんどん忙しく、暇な人はずっと暇なままという状態です。

しかし、DXに本格的に取り組む場合は、業務プロセス自体の再構築が必要です。まず無駄な仕事を減らし、仕事同士の関係も疎結合にして、その仕事ができる人を探していくというブロック(ジョブ)型への転換が求められます。実はここがDXで一番難しい点ではないかと私は考えています。

出典:PHP人材開発|PHP研究所Facebook

図表5:人間よりもポジション(仕事)が先にあるブロック型経営に対し、石垣型では人間が先にあり「この人には何ができるのか」という発想で仕事を決めていく。このため仕事の分解が難しく、DXが起こりにくい

これを打開するための手法として、私が提案している「データ駆動工程設計法」を簡単にご紹介します。図表6は、従来型の業務改善とデータ駆動変革の考え方を比較したものです。業務改善は既存のプロセスから冗長な手順を削除していくもので、日本企業が従来から得意としている分野です。

これに対してデータ駆動による業務変革では、内部の細かいことにこだわるのではなく、業務の外側にある本質的なデータ、つまり入力から最終的な出力に至るまでのデータの依存関係を発見し、そこから業務を最適化するような仕組みに変えていきます。

出典:「データ駆動工程設計法の提案」(山本修一郎・細見純子)

図表6:データ工藤工程設計法では、文字通りデータの依存関係に注目して業務を最適化する

この理論を構築するに当たり、先行研究を探す過程で発見したのが1990年代に大きく注目されたHammer & Champyの論文「Business Process Re-engineering」にある一節です。そこで彼らは以下のような指摘をしていて、これは私の理論とほぼ同様の考え方です。

「ビジネスがどのように機能するか忘れなさい。ほとんど間違っているから」

また、トヨタの「自工程完結」も理論的には近いものと言えます。ただし、トヨタ生産方式は「価値を生まないことはやめる」というものですが、これを深い考えなしに実行すると、既存の業務プロセスを調べて無駄を発見するという従来型の業務改善と大差なくなってしまいます。

これを私のデータ駆動工程設計法に近い手法で実践しているのが愛知県にある協和工業という会社で、以下のような考え方でDXに取り組んでいます。

・機能しないことはやめる

・デジタル化の前に業務を簡潔化

・全体最適視点で業務を再構成

これを見た時に、私の理論と協和工業によるDXの実践がぴったり一致していると感じました。やはりDXの本質は単純なデジタル化ではなく、それ以前の業務の簡潔化や再構築が重要であることを再確認した次第です。

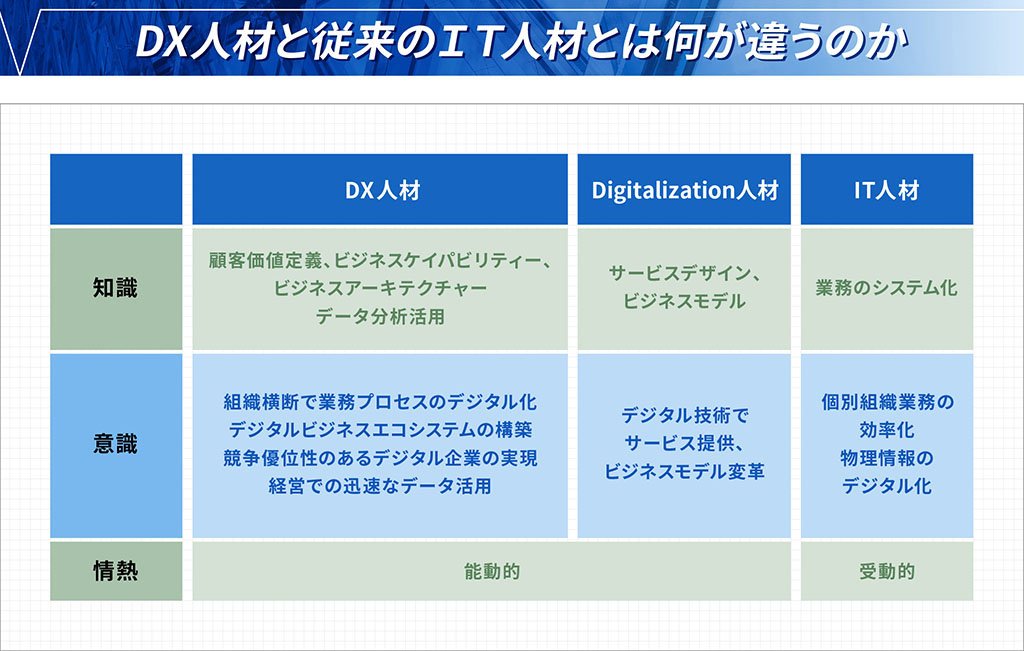

DX人材の確保

経産省のDXレポート2では、「DX推進では構想力を持ち、明確なビジョンを描き、自ら組織をけん引・実行できる人材が必要」としています。こうした観点から、DX人材と従来のIT人材を比較したのが図表7です。一番の違いは、能動的にデジタル化に取り組むのか、受動的に言われた通りのことをするのかという点です。

図表7:DX人材と従来のIT人材の最大の違いは、デジタル化に対し能動的に取り組めるかどうかにある

さらに、IPAがDX先進企業へ実施したヒアリング調査の中では、「経営・事業・技術」の3つに精通した人材がプロジェクトをけん引したことが報告されています。IPAではこれを3つの軸を持つ「ヤタガラス人材」と呼び、DXでリーダーシップを発揮する素養としています。

ただし、必ずしも一人が3つを兼ね備えている必要はなく、チームが力を合わせてヤタガラスとして機能する、いわば「ヤタガラス集団」を目指すのが、より現実的な方向ではないかと思います。

未来に向けた意識改革

以下は、日本企業にありがちな組織文化の特徴をまとめたものです。

1. 客観的な評価を避けようとする傾向がある

2. 継続的改善に消極的で、できていることにする風潮がある

3. 自組織の評価よりも、他組織の評価結果が気になる

4. 自ら挑戦する気風がなく、先行事例に追従しようとする

5. 問題を直視せず、流行の手段で解ける問題を探そうとする

6. 現状を変えるのはリスクが高いから、変革に抵抗する

7. 客観的な評価がないから、不可能に挑戦して失敗を繰り返す

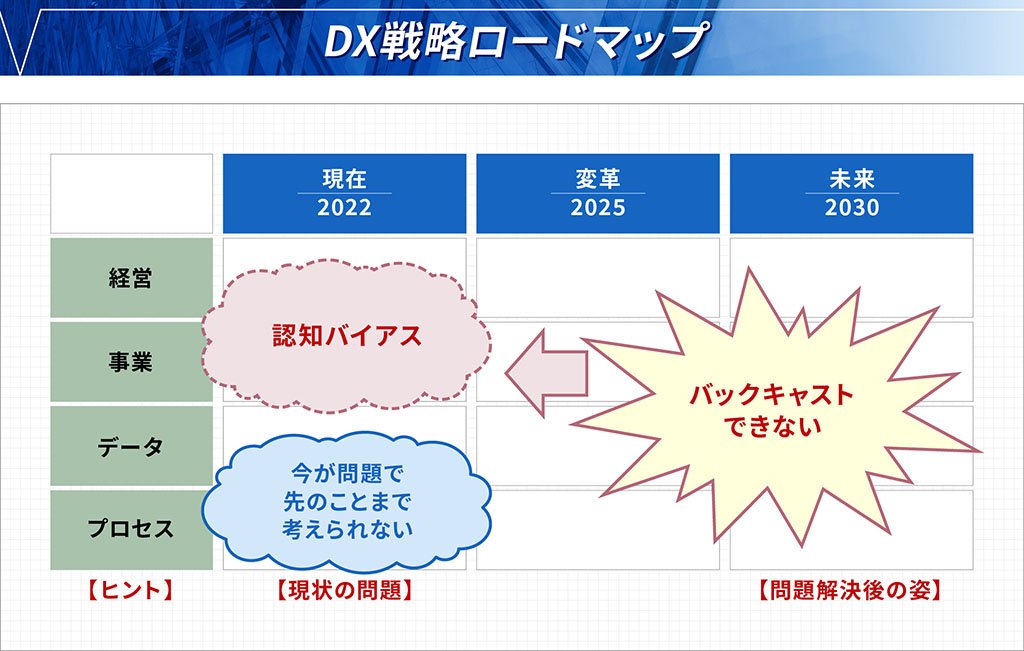

これらを踏まえた上で私がよく使うのが「DX戦略ロードマップ」です。経営・事業・データ・プロセスの4つについて、現在と変革期と未来の3つに分けてロードマップを描いてもらうのですが、多くの場合、分かるのは現状の問題だけです。今が忙しくて未来の姿を考える余裕がなく、バックキャストができないために、過去の成功体験に依存する認知バイアスに陥ります(図表8)。これはDXを妨げる大きな要因になるので、先に挙げた傾向も踏まえつつ、変革に取り組んでいただきたいと思います。

図表8:経営者に未来を見据えたDX戦略ロードマップを書いてもらおうとしても、現在の問題への対処に追われて先のことまで考えられないケースが多い

今後のIT品質の方向

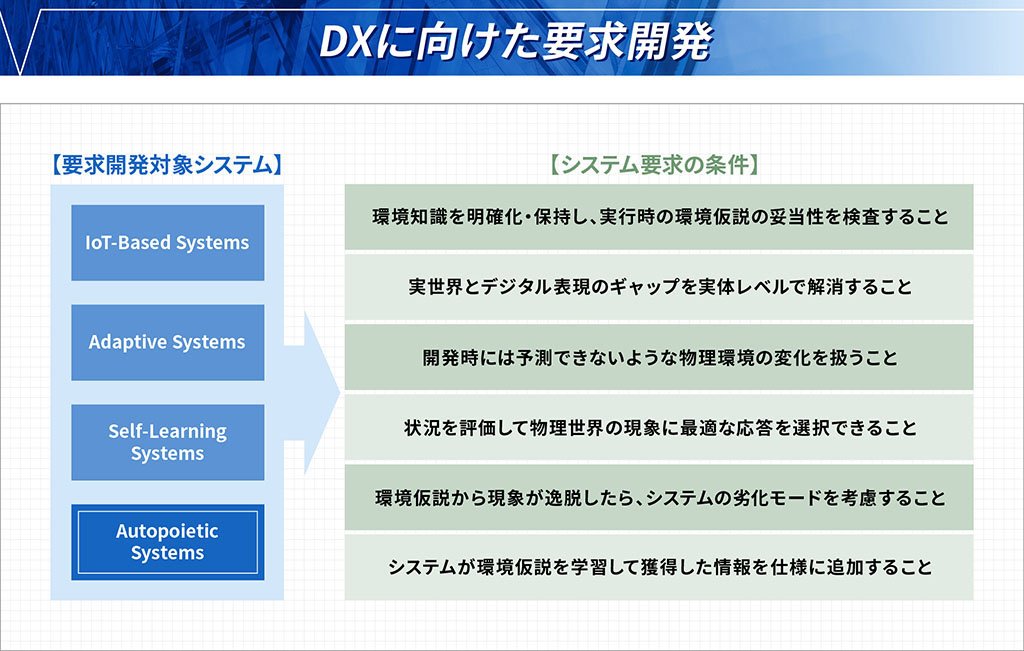

DXに向けた要求開発

図表9は、2021年に発表された「The Changing World and the Adaptive Machine - How digital transformation Changes Requirements Engineering Embedded and Cyber Physical Systems Industry」という論文からの引用で、今後開発していくべきシステムとそれに必要なスキルを提示しています。

図の左側にある要求開発対象システムのうち、4番目の「Autopoietic Systems」は少し聞き慣れないかもしれませんが、「自己再構築・自己変革過程を持つ協働要素から成る持続的なシステム」を指します。これは、あらゆる環境に最初から適合するのはもはや不可能であるため、自己組織的に発展していく仕組みを持つシステムが必要になることを意味していて、右側のスキルにもこれが反映されています。

出典:Thorsten Weyer, Marian Daun, Bastian Tenbergen「The Changing World and the Adoptive Machine-- How digital transformation Changes Requirements Engineering in the Embedded and Cyberphisical Systems Industry」IEEE Software, Sept. /Oct., pp.83-91, 2021

図表9:左側最下段の「Autopoietic Systems」は、元々は社会学の概念から発展してきた考え方。それがついにITの世界でも必要になった

アジャイル開発の組織体制

Team of Teams

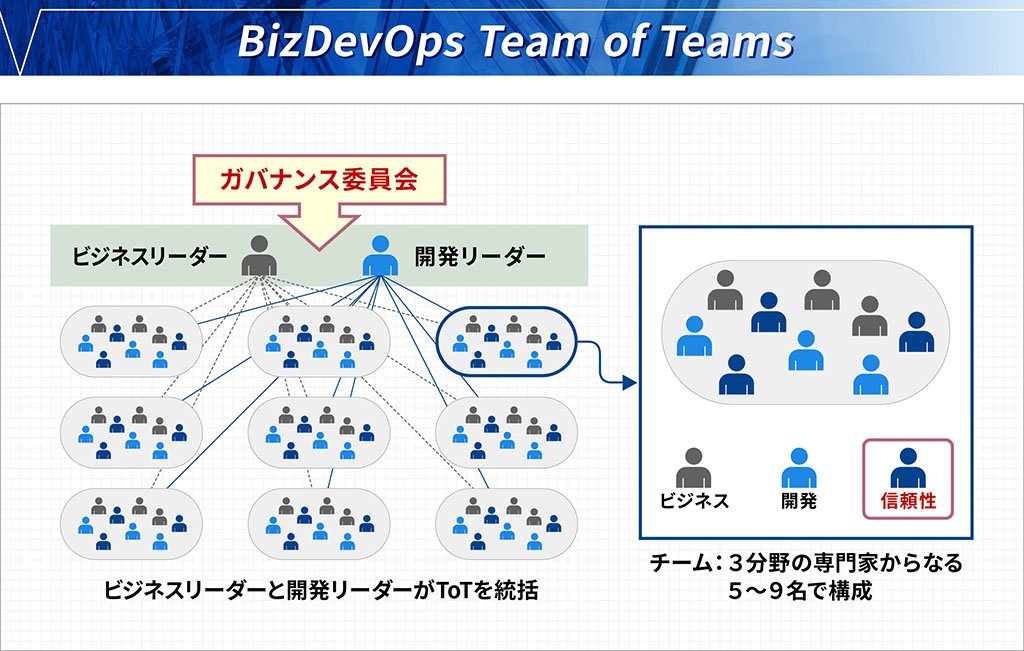

今後のIT品質向上に向けては、アジャイル開発がさらに発展していくことが予想されます。例えばIntelのIT部門では、3000名の開発部隊を500チームに分割し、これにテストの自動化やAIを活用した製品検証の強化などを加えて品質向上を図っています。

ただし、大規模なアジャイル開発体制ではチーム間の連携が問題となってきます。Intelのように500ものチームになればバラバラに運営するのは不可能で、こうした場合には「Team of Teams」、つまり「チームを集めたチーム」を作り、これらを束ねるビジネスリーダーや開発リーダー、さらにアジャイル開発全体を統括するためのガバナンス委員会なども必要になってきます(図表10)。

このように、アジャイル開発は単にチームを分割すれば良いということではなく、それぞれのチームや成果物を再結合するための仕組みが必要になります。また、個々のアジャイルチームの中には信頼性を評価するための品質管理者を置き、開発だけでなく品質管理も分散化するというのが重要なポイントになると思います。

出典:Quentin Jadoul, Dániel Róna, and Arsen Storozhev「The five core IT shifts of scaled agile organizations」McKinsey & Company, 2021

図表10:チーム数が増えるとチームを束ねるチーム(Team of Teams)が必要になる

ユーザー企業とベンダー企業の新たな関係

またDXレポート2では、ユーザー企業とベンダー企業の関係変化に言及しています。今後アジャイル開発が増えていくと、チームの中でユーザーと外部の開発ベンダーが共同作業をすることになります。これをスムーズに実施するためには両者の間に対等なパートナーシップを維持し、互いに協力し合うことができる体制が必要です。また、ユーザー側のメンバーはプロダクトオーナーであるため、IT部門ではなく事業部門から選出するべきです。

知識共有の円滑化

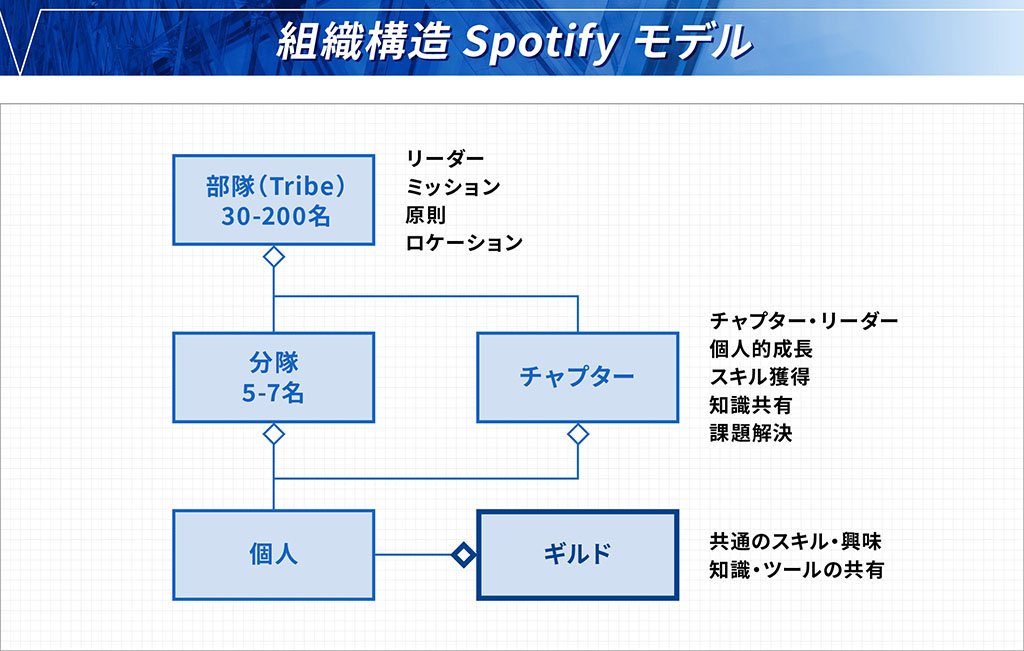

アジャイル開発はチーム内のコミュニケーションが重要ですが、コロナ禍の影響によりテレワークが増加する中で、メンバーがどのように知識共有を行うかが課題になります。

ここで参考になるのがSpotifyのモデルです。ここではアジャイル開発チームとは別に、チャプターやギルドと呼ばれる知識流通のための組織や枠組みを作り、他のチームで発見された知識を学ぶ仕組みを考案しています(図表11)。このように、単にアジャイル開発を進めるだけでなく、その中で新たな知識を横断的に流通させる体制を作ることも今後考慮すべきだろうと思います。

出典:Darja Šmite, Nils Brede Moe, Georgiana Levinta and Marcin Floryan「Spotify Guilds: How to Succeed With Knowledge Sharing in Large-Scale Agile Organizations」IEEE Software, pp.51-57, 2019

図表11:Spotifyでは、開発組織内にチャプターやギルドと呼ばれる専門部隊を置き、知識やスキルの共有を図っている

APIの重要性と課題

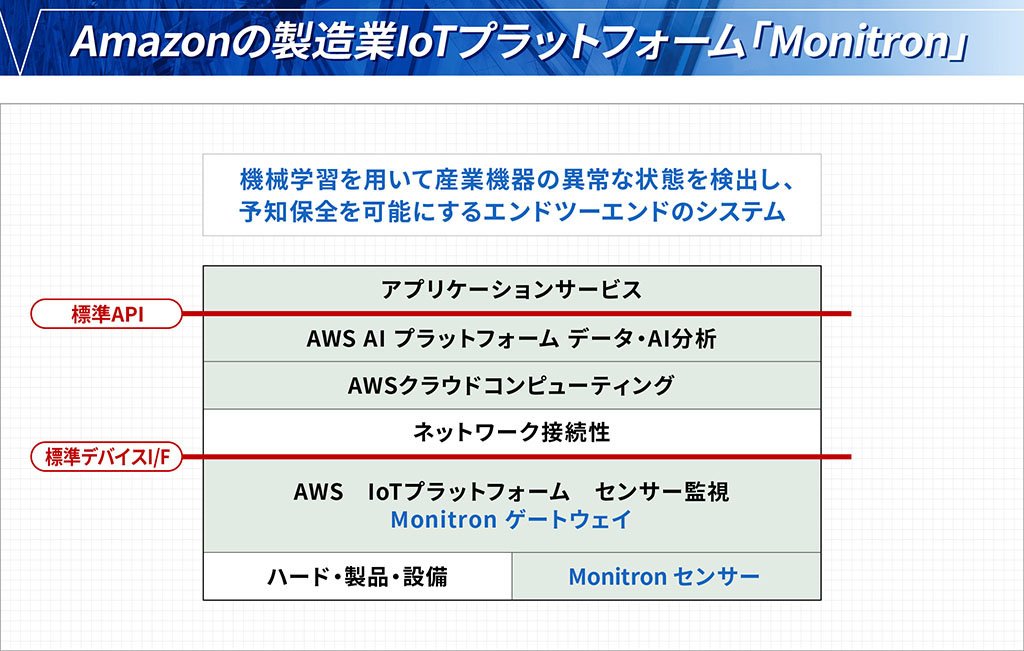

図表12は、Amazonが展開する製造業向けIoTプラットフォーム「Monitron」のアーキテクチャーです。標準デバイスI/Fの部分で多様なIoTゲートウェイやハード・製品・設備などを吸収する仕組みが用意されていて、APIが重要な役割を果たしています。

図表12:「Monitron」ではIoT機器のセンサーが取得したデータを機械学習モデルで解析し、異常やその兆候を検出してスマートフォン向け専用アプリに通知する

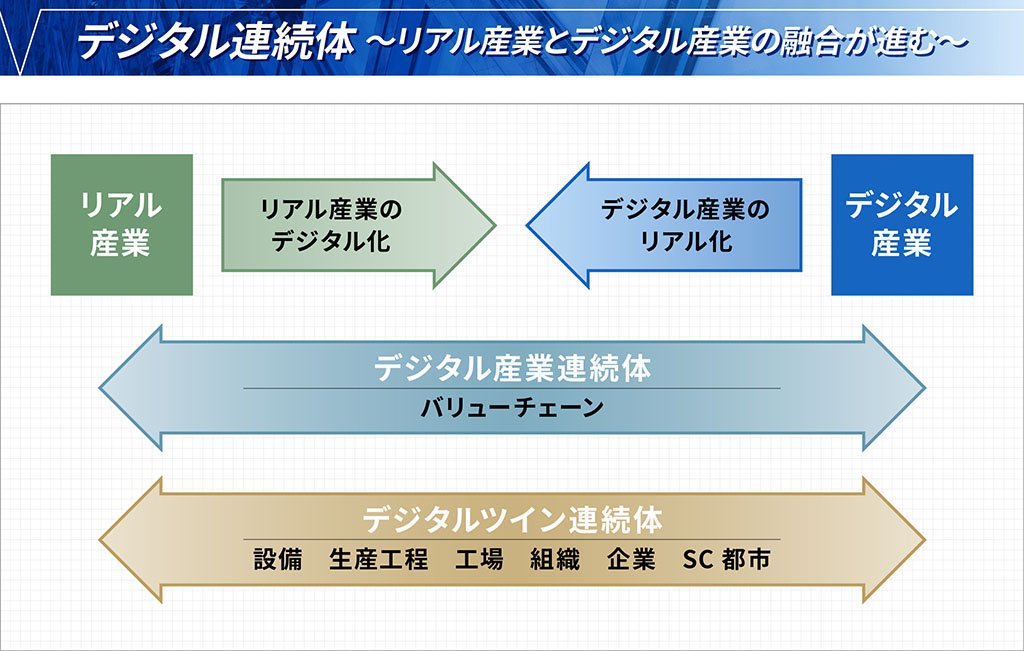

DXによってリアル産業のデジタル化が進む一方、Amazonのようにデジタル産業からリアル産業へ進出を図る企業も出てきて、今後はさまざまな産業が融合し連携する「デジタル連続体」というものが生まれてくると考えられます。そこではプラットフォームも「デジタルツイン連続体」という形となるため、設備レベルからスマートシティーまでさまざまなデジタルツインをつなぐためのAPIが必要になり、ここでもその品質が重要になっていくでしょう(図表13)。

図表13:今後、リアル産業とデジタル産業が融合・連携する「デジタル連続体」が増えてくると予想される

おわりに

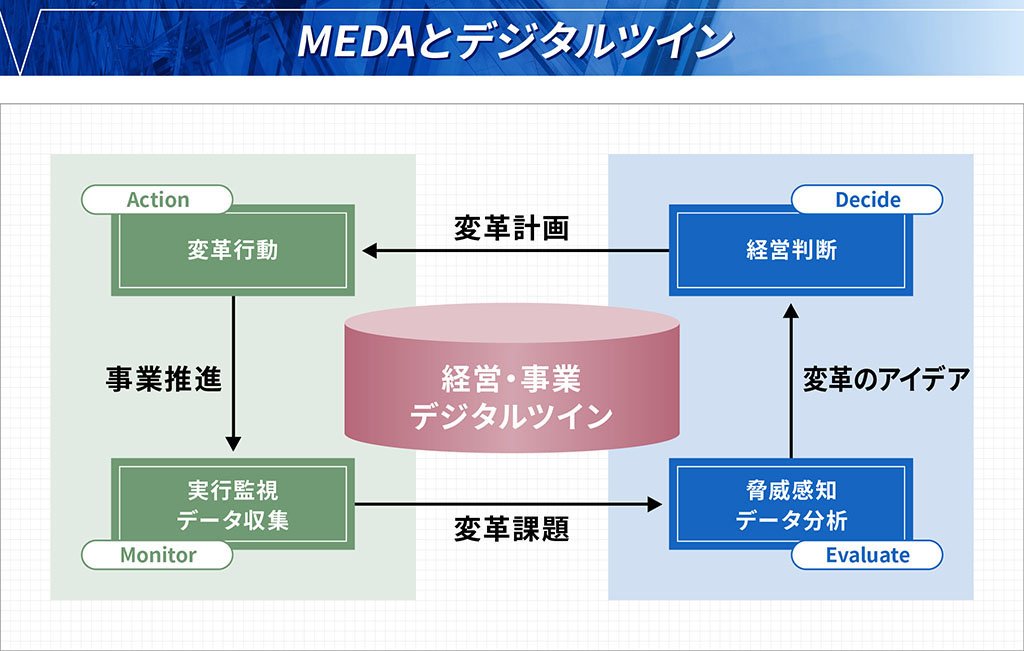

図表14は、DX実現のためのITと経営・事業との統合モデルとして私が提唱しているもので、真ん中のデジタルツインを中心にMonitor – Evaluate – Decide - Actionを回していくことから、「MEDA」と名付けています。デジタルツインで設定した環境仮説と現実との差異を分析するのが実行監視(Monitor)と脅威感知(Evaluate)の部分ですが、ここがDXにおける品質管理の重要な取り組みになるだろうと思います。

図表14:デジタルツインを中心に事業の変革と推進のサイクルを回していくことでDXを実現する(参考:「デジタル変革のためのITと経営・事業の関係」)

また、愛知県の中部品質管理協会では「2030年の質価値創造研究会」を立ち上げていて、私も参画して一緒に取り組みを進めています。ここでは品質管理とDXだけでなく、SDGsにおいても重要になってくると考え、3つを融合させた企業活動を研究しています。品質管理は日本企業にとって特に強みとなる部分で、今後さらに重要な検討対象になっていくと考えられます。

この記事をシェアする