Technical Information

価値が多様化するSDV時代における、Hondaの考えるSDVとSDV化への取り組み

SDV(Software Defined Vehicle)は、お客様の多様な自動車へのニーズをスピーディーにかなえ、今までにない移動の喜びを提供します。本稿では「Hondaが考えるSDVの世界観とそこで実現したいこと」、「SDVプラットフォームの実現に向けた取り組み」、「大規模ソフトウェア開発の課題」(以上、判治様より)、さらに「いかにしてソフトウェア開発を行うか」(菅様より)など、Hondaが取り組むSDV開発に向けたチャレンジについてご紹介します。

※この記事は、2025年10月に開催した『ベリサーブ モビリティ イニシアティブ 2025』の講演を基にした内容です。

本田技研工業株式会社

四輪事業本部

SDV事業開発統括部

チーフエンジニア

判治 宗嗣 氏

本田技研工業株式会社

四輪事業本部

SDV事業開発統括部

チーフエンジニア

菅 有里子 氏

HondaのSDVとは

■ソフトウェアデファインドで何を実現するか

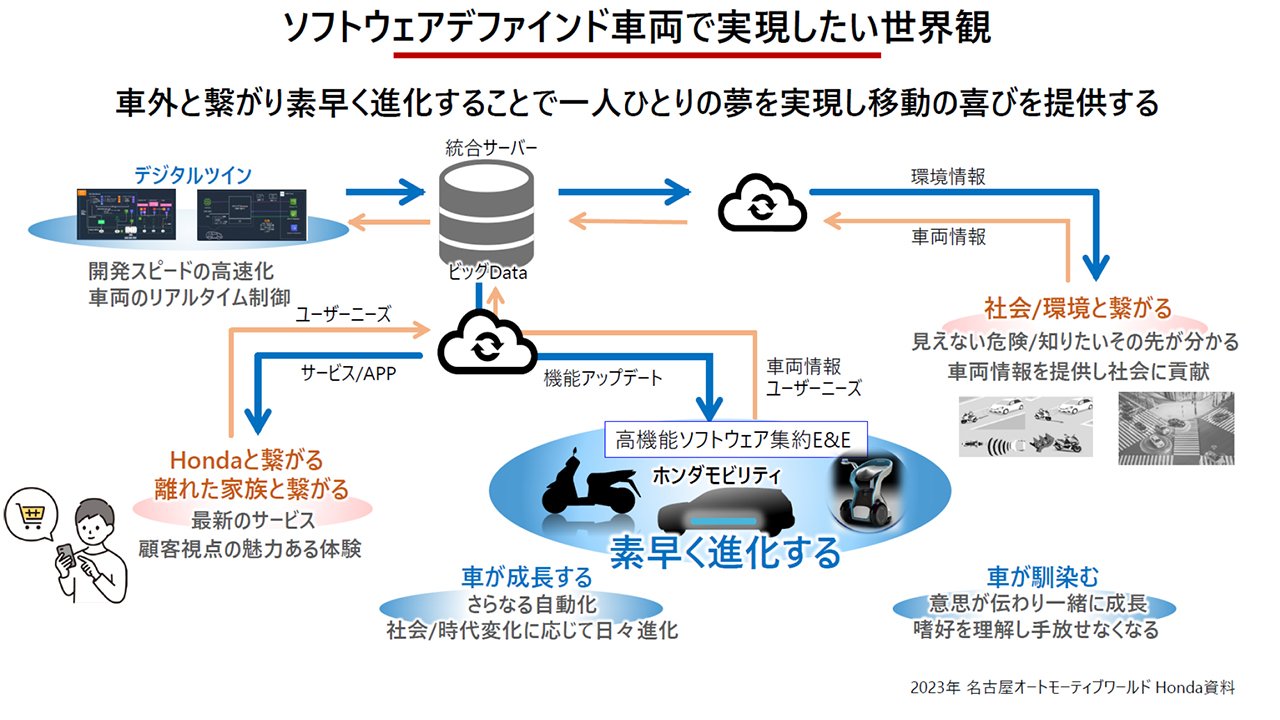

図表1は、Hondaが目指すSDVの世界観を示したものです。

データを中心に多様なステークホルダーやモノがつながることで、ユーザー視点の魅力的な体験や最新のサービス、移動の喜びをお客様に提供します。また、継続的な機能アップデートによって社会や時代の変化に応じて素早く進化するモビリティを実現し、お客様のニーズに合わせたソフトウェア開発を通じて、ドライバーの意思や嗜好を理解しながら一緒に成長するモビリティを実現していきたいと考えています。ここで私たちが挑戦するのは、お客様の好みに応じて進化していく"カスタマーデファインド"という、これまで誰もやったことのないクルマづくりです。

図表1:Hondaが目指すSDVの世界観

■ソフトウェアデファインド開発の考え方

SDV開発においてはその考え方や手法も従来のHDV(Hardware Defined Vehicle)開発とは異なります。

これまでのHDV開発では、"目的オリエンテッド" ---つまり開発初期段階で明確な目標を設定し開発終了までにその目標を達成することが重要であり、開発プロセスはウォーターフォール型を採用してきました。一方SDV開発では、お客様の多様なニーズや予測が難しい社会の変化を的確に捉え、常に目標を修正しながら開発を進めていく必要があり、ソフトウェアの進化や提供を効率的に実現できるプラットフォームの活用やアジャイルな開発プロセスが求められます。

もちろんモビリティに必須の安全性や信頼性など、これまで培ってきた品質を実現する従来からのハードウェアデファインドの開発は今後においても重要です。必要なのは、ここに機能の進化や提供スピードが求められる新たなソフトウェアデファインド開発の特徴を組み合わせ、互いのメリットを両立しながらお客様に届けることです。ここにソフトウェアプラットフォーム開発の難しさがあります。

SDVプラットフォームの実現に向けた取り組み

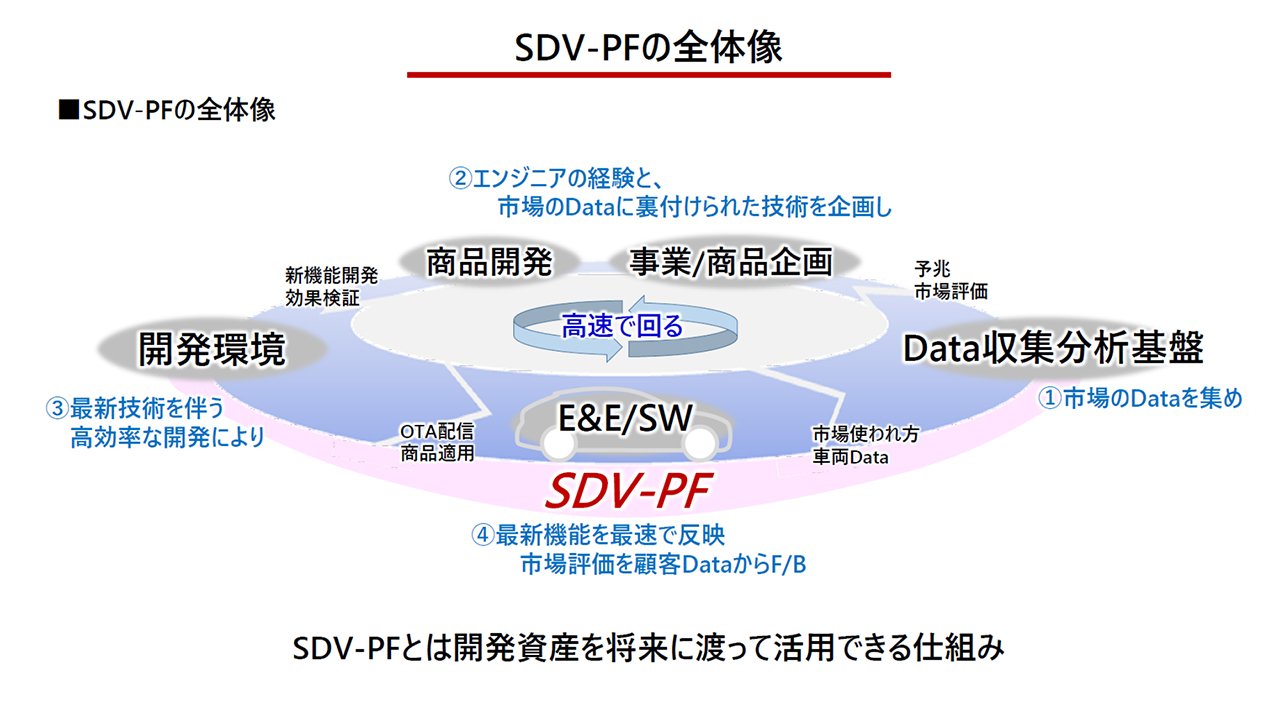

SDVプラットフォームは今後、無限のユースケースや不定の状況に対応していかなければなりません。それには、予兆や市場評価の収集・分析から最新機能の提供までを高速で実現する仕組みが必要になります。

図表2にSDVプラットフォームの全体像をまとめました。①市場からデータを収集し、予兆や市場評価を分析する。②エンジニアの経験と市場データに裏付けられた商品・技術を企画する。③バーチャル環境やAIなどを用いた最新技術を伴う高効率な開発を行う。④最新機能をスピーディーに配信・適用する。以上の四つのプロセスがあり、これを高速で回していくことが重要になります。そのため、開発の基盤となるE&E(Electrical & Electronic)、ソフトウェアを基軸とした開発環境、データ収集分析基盤、この三つの組み合わせをSDVプラットフォームの全体像として定め、ソフトウェアの開発資産を将来にわたって活用できる仕組みの開発を進めていきます。

図表2:SDVプラットフォームの全体像

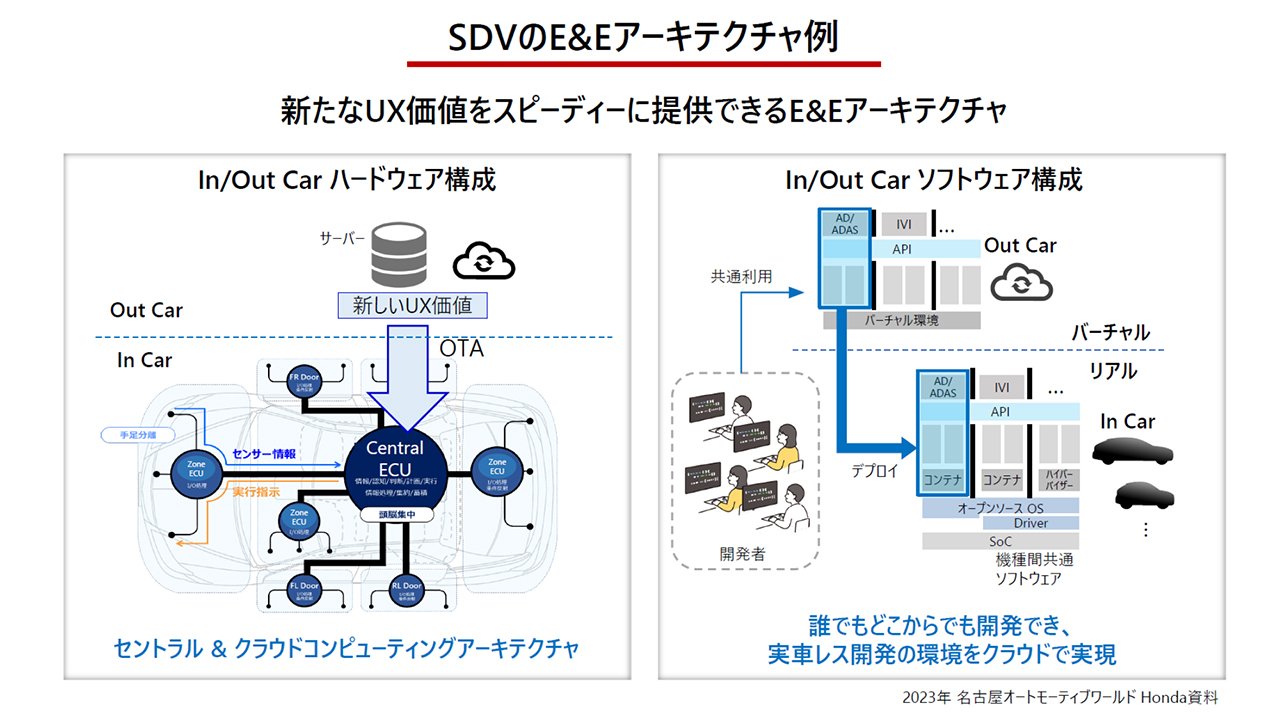

■Hondaが考えるSDVとE&Eアーキテクチャ

ドライバー情報(操作・手順・タイミングなど)を末端まで漏れなく収集・分析し、価値あるソフトウェア機能を継続的かつスピーディーに更新するためのE&Eアーキテクチャとして、当社ではセントラル型の車載ECUにソフトウェアを集約していきます。車両の各所にゾーンECUを配置してデータの収集と電源管理を行う仕組み(セントラル+ゾーン制御)を考えています(図表3)。

またVehicle OSを採用し、アプリケーションソフトやOSの上に配置することでセントラルECU(Electronic Control Unit)のソフトウェアをOTA(Over The Air)で更新して、基本的にセントラルECUのソフトウェアを書き換えるだけでソフトウェアの更新および新たな価値を提供します。

さらに、コンテナ技術を使ってクラウド側のOut Car領域のバーチャル環境でソフトウェアを開発し、同じソフトウェアを車両側OTAで書き込むことで短期間でのソフトウェアデリバリーを実現していきます。セントラルECUに配置される大規模なソフトウェアの開発においては、短期間でのソフトウェアリリースが同時に必要となります。In Car/Out Carをつないだソフトウェアの開発環境は非常に重要な開発要素となります。

図表3:SDVのE&Eアーキテクチャ例

■Vehicle OSについて

ソフトウェアのエコシステムを実現する重要な要素がVehicle OSです。

従来は垂直統合型でソフトウェアとハードウェアは一体化されていましたが、セントラルアーキテクチャにおいては、機能ECUとして実現していた機能をVehicle OS上のアプリケーションとして配置し、API(Application Programming Interface)をベースとした水平分離型構成へと変化しています。Vehicle OSの採用により、OSがハードウェアとアプリケーションを切り離し、アプリケーション開発がハードウェアを意識しなくてもできるようになります。ハードウェアの違いを OS が隠蔽するためアプリケーションのポータビリティーも向上します。外部からのアクセスもAPI を介して実行可能となり、外部サービス、社会インフラとの連携も合理的かつ効率的になります。

■SDV実現に必須の開発環境

SDV実現に向けた開発環境は、クラウド側に仮想環境を構築して開発・検証を行うデジタルツインと、開発状況の可視化や成果物を管理・活用するデータドリブン開発が必須になると考えます。バーチャル開発環境については、標準アーキテクチャの活用、標準技術の活用、あるいはハードウェアレスな開発環境、他ECUを含めたEnd To End環境などを用意して、誰でもどこでも開発できる環境を構築します。

またデータドリブン開発としては、検証工程や検証結果の可視化、ソフトウェアの管理を効率的に行って自動化やAIドリブンな開発を視野に入れた環境を構築します。

ここまで見てきたように、当社のSDVプラットフォームを構成するキー技術の開発に当たっては、次のような設計指針を定めています。

- ①大人数のソフトウェア設計者が共通の環境でソフトウェア開発ができる仮想開発環境。

- ②データ利活用を最大化するためのクラウド⇔車載間で連携したデータプラットフォーム。

- ③高機能・高品質な開発を支える業界標準技術に則ったVehicle OS。

大規模ソフトウェア開発の実例と課題

■ウォーターフォール開発の落とし穴

次に、大規模ソフトウェア開発における課題として、ウォーターフォールプロセスで進めたOTA開発の事例を紹介します。この開発では設計段階で「バグゼロ」を掲げ、詳細なシステム設計書、要求仕様書、テスト仕様を作成し、あらゆるユースケースを網羅するよう努めたにもかかわらず、現地・実車試験では多くの不具合が発生してしまいました。原因は、クラウド動作や通信状況といったリアルワールドでの変動要素を設計段階で把握できなかった点にあります。ウォーターフォール開発ではあらゆる変動要素を予測し予約設計として反映させる必要がありますが、OTAのような変動要素の多い大規模システムにおいてリアルワールドの変化を設計段階で予測し、設計・評価することは困難です。

クラウドと連携する大規模なシステム開発においては、ウォーターフォール開発手法だけでなく、ユースケースや重要なポイントについて短いサイクルでテストを繰り返しながら品質を確認し、その結果をシステム設計にフィードバックするアジャイル開発手法を取り入れるといった柔軟性を併せ持つことが重要になります。SDV による未知のニーズに対応していく大規模なソフトウェア開発において、当社もまたアジャイル開発を取り入れながら品質と開発スピードの両立に取り組んでいます。

いかにしてソフトウェア開発を行うか

■日本の製造業が直面する大規模ソフトウェア開発の難しさ

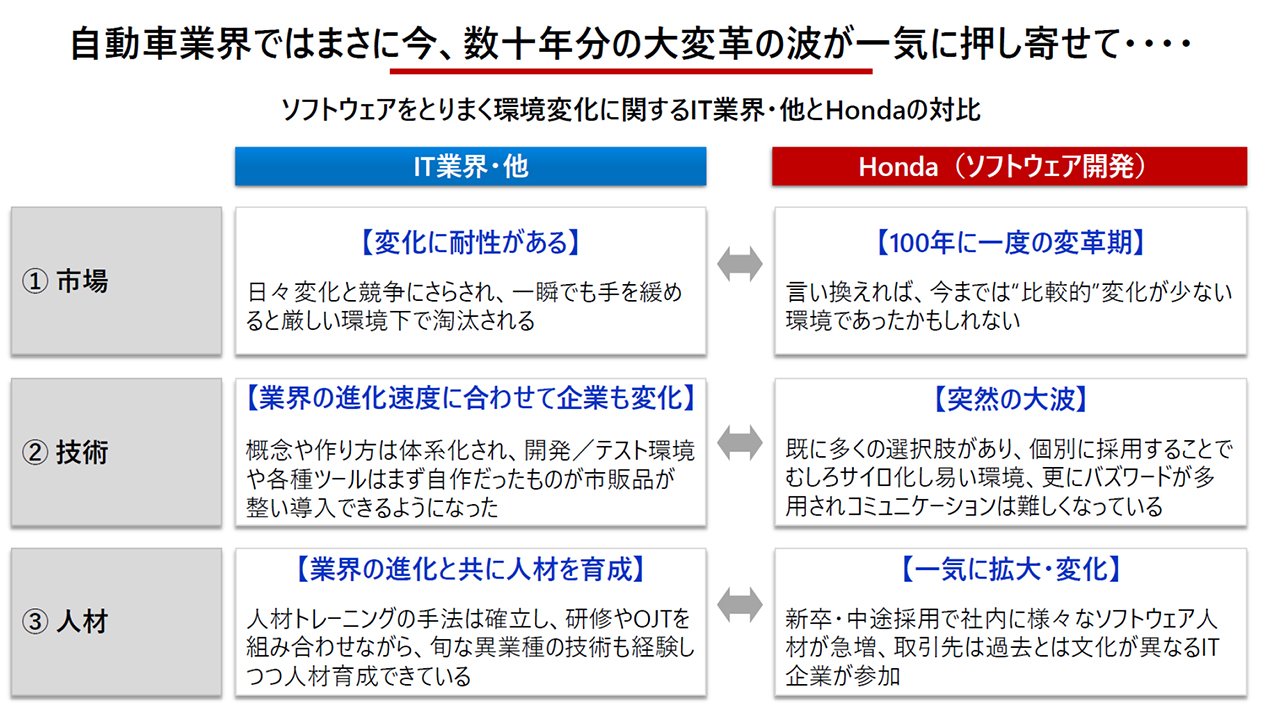

IT業界をはじめ多くの業界では、四半世紀以上前からソフトウェア開発環境の大変革が起きています。そこではさまざまなソフトウェア工学における概念や新たな開発手法が確立され、環境やツールの整備がなされ、クラウドサービスが生まれ、モノではなく使う人に重点を置く、そのようなパラダイムシフトを経験してきました。ところがIT業界において当たり前のように進められてきた大変革が、オールドスクールと呼ばれる日本の製造業、そしてHondaをはじめとする自動車業界ではなかなか進まない実態がありました。

ソフトウェア開発を取り巻く環境変化に関するIT業界とHondaの対比を以下にまとめてみました(図表4)。

図表4:ソフトウェア開発をとりまく環境変化 IT業界とHondaの違い

日々変化と競争にさらされ、一瞬でも手を緩めれば市場から淘汰されてしまうリスクの中で成長してきたIT業界には環境変化への耐性があり、社会やニーズの進化に合わせて自らも変化しながら概念や開発手法を体系化する適応力があります。さらに開発/テスト環境や各種ツールについても従来各社で自作していたものが次々に市販されるようになり開発環境も効率化されてきました。

一方、これまで比較的大きな変化の少なかったHondaなどの自動車業界には、今「100年に一度の大変革期」が押し寄せていますが、変化への対応は後手に回っているように見えます。技術においてはすでに多くの選択肢があり、各部署や各チームが個別に採用することでサイロ化しやすい環境になっています。またバズワードが多くコミュニケーションが難しくなっている面もあります。

開発規模の拡大化を建築設計に例えると・・・

ソフトウェア開発の大規模化・複雑化も自動車業界が直面している大きな課題です。ここでは、これまでのソフトウェア開発と昨今の大規模ソフトウェア開発の違いを「建築」に例えてみます。

例えば、神社仏閣などの寺院建築においては、その目的や建築技術は100年前も現在も基本的にはあまり変わりません。技術力が重要で、優れた職人が卓越した技術で技巧を凝らしたパーツを作り込み、現場で擦り合わせながら作っていきます。時には芸術性の高いパーツ製作が求められますが、それらは職人の頭の中のイメージや経験を基に作られます。

一方、(東京スカイツリー(R)に代表されるような)最先端のタワー建設は目的も作り方も大規模化・複雑化しています。目的は一つでなく、電波塔、展望台や商業施設、レストラン、オフィスなど、その役割は複合的かつ変化し続けています。建築に当たっては技術力のみならずマネジメント力が重要になります。設計に関しても、骨格、外装、内装、機能実装など多様化し、これらが同時進行で求められます。厳密なIN/OUTを進行するための緻密な設計計画と管理が必要です。さまざまな資材と技術者が求められ、ガバナンスの徹底、連絡手段などのインフラや管理体制も必須になってきます。

自主独立を重視し、一人一人の技術者が最初から最後まで担当するHondaのこれまでのモノづくりは、どちらかといえば前者の「寺院建設」の技術に通じるように思います。いわば人に依存したモノづくりであり、 一人の技術者が最初から最後まで担当することによって、中間成果物や進捗報告というものがそれほど必要でもなかったと思います。

■ヒト依存の組織運営からの脱却

比較的小規模の開発であれば一人の熱量や努力で対応できますが、大規模なソフトウェア開発となると、構造的・組織的に一人で対応することは困難です。

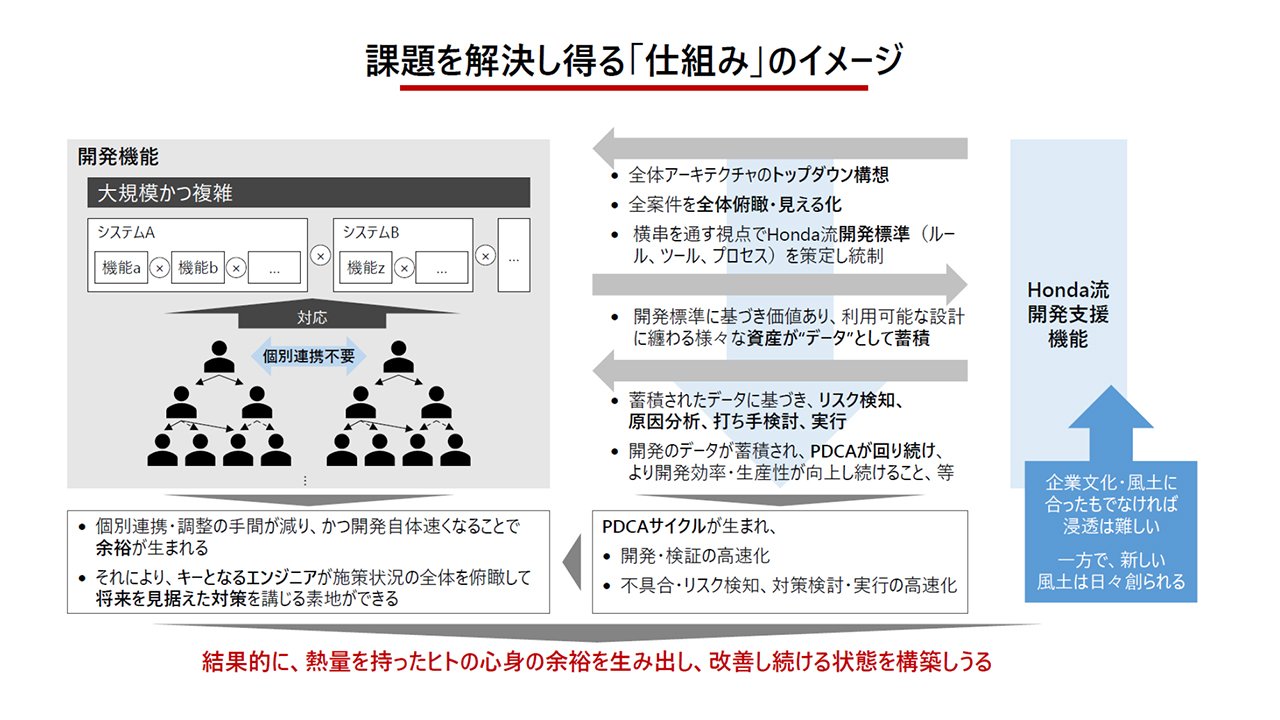

こうした課題を解決するための要素をまとめたものが図表5です。まず求められるのは、「トップダウンでの全体アーキテクチャ構想」、「全案件の全体俯瞰・見える化」、「各システム開発間を横串で貫くHonda流標準(ルール、ツール、プロセス)の策定と統制」などです。開発標準に基づいた価値あるデータを資産として蓄積し、リスク検知、原因分析、打ち手検討、実行といったプロセスを高速化します。また、開発のロスとなるスタッフ間の個別調整を大幅に省き、キーエンジニアが余裕をもって全体状況を俯瞰できる環境を生み出し「改善し続ける」状態を構築しています。

図表5:ヒト依存の組織課題を解決する仕組みのイメージ

こうした仕組みもそれぞれの企業文化や風土に合ったものでなければ、なかなか浸透していきません。浸透させるにはこれらの仕組みを” Honda流”にアレンジしていく必要があります。一方で新しい風土は日々作られています。これまで培ってきた企業文化と新たに生み出される文化や技術、ノウハウを融合しながら共通の基盤、開発環境、テスト環境、開発ツールを整備していかなければなりません。Hondaには、独特のモノづくり哲学があり、多様で熱い人材がたくさん在籍し、また柔軟性もあります。これらの優位点はベクトルが合致した時にはものすごいエネルギーを発します。

私たちはこれからも世界中の人々にご満足いただけるモビリティを提供し続けてまいります。

おわりに

以上、本講演ではHondaの考えるSDVとこれを実現するための開発環境などについてご紹介しました。当社では、将来へのチャレンジとして E & E、アプリケーション、クラウドシステムといった 統合された検証環境を構築し、制御ユニット、電源アーキ、通信ネットワーク、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、クラウドの各階層を段階的に 自動検証することで予期せぬ問題の早期発見と対応の早期化を図り、大規模ソフトウェア開発に対しスピードと品質の両立を実現していきます。どうぞ、今後のHondaのモノづくりにご期待ください。

この記事をシェアする